|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

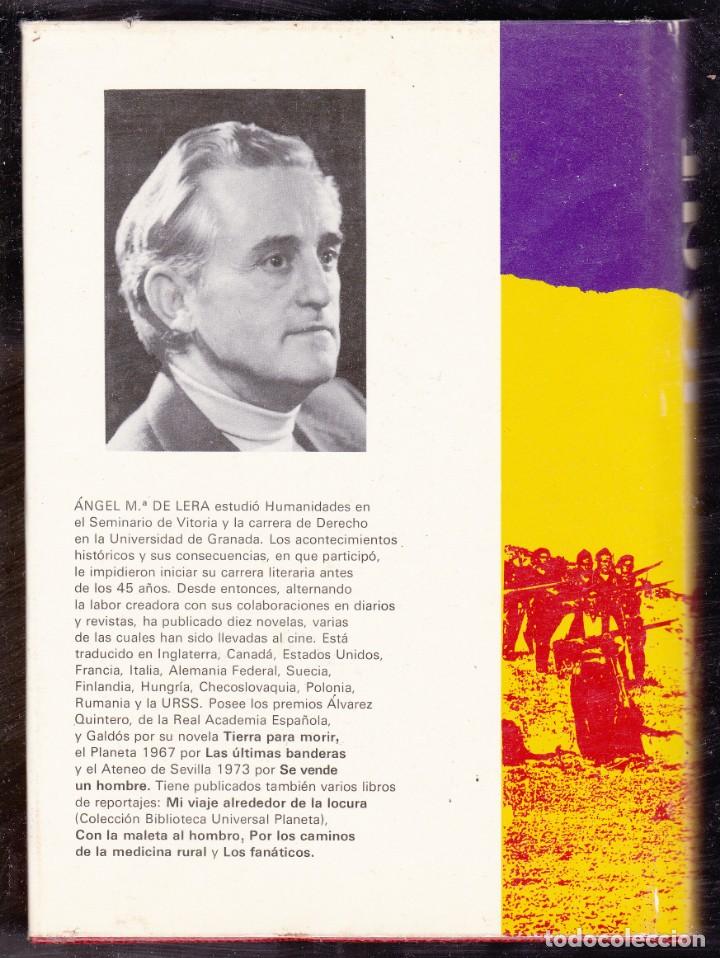

Continuamos con los extractos de Los que perdimos, que es la continuación de Las últimas banderas, que repasamos aquí. La primera parte está aquí. Esta novela, casi unas memorias, narra la estancia de Federico Olivares en el centro de detención (no sé si se especifica), el juicio y la condena a Muerte, no ejecutada. Hasta su traslado a una prisión, la de Ocaña.

Capítulo III. Te lo digo yo, y basta, / porque fui de los primeros

Los presos comunistas hacían grupo aparte. Fue una constante; lo encontramos en otros relatos:

Porque aquí hay dos grupos: el comunista y el de todos los demás.

—¿Es posible?

—Que se miran de reojo y se echan la culpa recíprocamente de lo sucedido. Ya sabes, lo de la Junta, lo de la paz honrosa y todo eso… Pero no les hagas caso tampoco. Siguen como si no hubiera pasado nada, con comités, reuniones, consignas y qué sé yo qué más niñerías. No hacen más que hablar y hablar. Que si nosotros, que si vosotros… Ya ves tú, igual que antes…

El capítulo es sobre todo el recuerdo de Olivares de su infancia, incluido un episodio electoral de la Monarquía con pucherazo en el que su padre -médico- se opone al cacique local. Así actuaba la democracia cuando no se podía manipular el voto por correo o electrónico:

—Aquí es don Julio, el médico de Álamos de Arriba —y, tras una pausa, añade—: ¿Cuánto queréis por el voto de vuestros hombres?

…

—Los otros dan dos duros —dice, sonriendo fríamente.

Don Julio e Hipólito se consultan con una mirada.

Aquél asiente y éste manifiesta en voz alta:

—Está bien. Nosotros daremos tres.

Los ojos de las mujeres relucen de contento, pero la que hace de portavoz de todas retruca:

—¿Y si los otros ofrecen cuatro?

Incluso, si hacía falta, se adelantaban varias horas los relojes para cerrar las urnas:

Suenan inesperadamente las campanas del reloj de la iglesia, y los jinetes se detienen junto al gran nogal, sorprendidos al oír cuatro lentas y gruesas campanadas.

—¿Cómo es eso? —exclama, indignado, Hipólito, después de comprobar la hora en su abultado reloj de bolsillo—. Mi reloj anda conforme con el sol y todavía no marca las once.

Escena costumbrista; “los quintos”:

… Su madre le hace acostar de nuevo y el chico sueña con los quintos que, durante un par de semanas, someten al pueblo a su vandálica tiranía. Asaltan los corrales y se llevan sus mejores piezas para sus ininterrumpidas comilonas; atacan a las mozas en plena calle; organizan serenatas estruendosas por las noches; irrumpen violentamente en las casas reclamando dinero y bebidas; duermen todos juntos en los pajares sus descomunales borracheras…

Otra escena de cárcel (los chinches):

—¿Eso? Chinches, hombre, chinches. Las hay a manta y están muy bien amaestradas. Durante el día no se ve ni una, pero en cuanto suena el toque de silencio, por las noches, salen en formación de sus nidos y se preparan para el ataque. Se ceban especialmente en el cuello porque debe de ser la parte más tierna y donde corre la sangre más dulce. Y tan pronto como oyen el toque de diana, se escabullen.

De nuevo, los comunistas (“los chinos”) van a parte:

—Oye, oye… ¿A qué organización o partido perteneces?

Federico le miró a los ojos y Gonzalo sostuvo su mirada, impasible.

—Al partido sindicalista, pero ¿a qué viene eso ahora?

—Yo, a la CNT. Así que somos compañeros, ¿no?

—Claro, pero estamos todos en el saco y no creo que vayamos a andar con esos tiquismiquis en esta situación.

—Ya lo creo que sí. Ya lo verás. Por de pronto, ten cuidado con los chinos.

Capítulo IV. … en emprender la faena, / y de los últimos tercos

Otro ejemplo de la capacidad de empatía de Lera, que sabe ponerse en el lugar de los otros:

Dentro del sombrío edificio sudaron interminables agonías muchos partidarios de las tropas franquistas en las trágicas noches del mes de noviembre de 1936, cuando sus vanguardias llegaron a los suburbios de la ciudad y se especulaba con el inminente derrumbamiento de la defensa republicana. Noches de tiroteos y de insomnio en que el odio, la desesperación y el miedo corrían desbocados por sus calles. Cada esquina era una trampa, cada árbol un peligro, cada portal una asechanza. Aires de traición y de sospecha, de conjura y de terror mantenían a sus gentes suspensas entre el heroísmo y el crimen. Entre rumores y alarmas contradictorios, unos esgrimían sus cuchillos amenazadores y otros aguzaban los suyos en las sombras. Todos vigilaban a todos. Cada cual desconfiaba de su vecino y le acechaba. Dentro de las mismas familias levantaban sus cabezas de serpiente el recelo y la desconfianza. Eran hermanos contra hermanos. Noches de Caín victorioso, del Caín lúbrico y sanguinario que Machado viera vagar por campos y aldeas armado con la quijada fratricida. Cuando en la ciudad se ponía el sol, la muerte, disfrazada de mil maneras distintas, se adueñaba de sus calles y abatía, aquí y allá, a ciudadanos desconocidos, sin preguntarles su nombre, su condición o sus ideas, o subía a los pisos y era la temida visitante nocturna que se presentaba con unos golpes secos a la puerta y se marchaba arrastrando llantos y gemidos por las escaleras.

Los bulos de la cárcel:

Bulos y más bulos. Verdades ambiguas y mentiras hábilmente elaboradas que nacían en los conciliábulos mañaneros de los patios, de los retretes, de las escaleras, de las oficinas…, a poco del desayuno. El comentario era como un chispazo eléctrico que recorría la prisión para tornar luego a su punto de partida, remozado, corregido, detallado; de tal forma que llegaban a creérselo sus mismos inventores.

…

Por las tardes, mientras la mayoría descabezaba un sueño o jugaba a las damas o a los acertijos, después del consabido cazo de lentejas con palitroques, las noticias eran estudiadas, analizadas y exprimidas hasta sus últimas consecuencias en el seno de los muchos comités actuantes en los diversos compartimientos. De allí salían luego las órdenes y las consignas.

…

De noche, tras otro cazo de lentejas de idéntica calidad, y antes del toque de silencio, los bulos y comentarios de la jornada pasaban por última vez a ser objeto de discusión o rumia.

Las siguientes escenas de la misa en la cárcel no pueden ser inventadas. No hay imaginación capaz de pergeñar estos detalles. No tiene desperdicio:

Los demás reclusos habían salido a los patios en filas de dos y, según llegaban, los guardianes los colocaban en apretadas filas. Los hombres quedaban hombro con hombro y, las hileras, pecho contra espalda. La maniobra invertía mucho tiempo y constituía una tortura para los primeros, que tenían que aguantar, a pie firme y sin poder moverse, desde su comienzo hasta el final. Por eso, los veteranos procuraban escabullirse o formar los últimos.

En la confluencia de los dos patios aparecía un altar, consistente en una mesa cubierta con los paños litúrgicos y sobre la que destacaban el crucifijo, dos candelabros y el atril con el misal. Frente al altar habían colocado tres reclinatorios y, detrás de él, tres mástiles para las banderas victoriosas: la nacional, en el centro; a su derecha, la rojinegra de Falange y, a su izquierda, la blanca con aspas rojas del Requeté. Las tres colgaban fláccidas.

…

—Ya lo estás oyendo: que nos obligan a oír misa.

—Es como para dar saltitos de gusto, ¿verdad? —bromeó alguien por detrás.

Agustín terció, dirigiéndose a Molina, en tono de zumba:

—No te inmutes, hombre, ni te conmutes ni te permutes.

—Pues dóminus vobiscum —volvió a soplar el gracioso de la fila posterior.

…

—¿Quiénes son aquéllos y qué hacen allí?

Federico se refería a un grupo de reclusos situados a un lado del altar.

—Es el orfeón —informó Martínez Vega.

—Un orfeón. ¿Es que va a ser cantada la misa?

—Naturalmente. Una misa por todo lo alto. ¿Qué te creías?

—Y cantada por rojillos nada menos.

…

—Serían fachas camuflados en la guerra, ¿no? —quiso saber Olivares.

—Que va… Los hay de aúpa entre ellos. A algunos les han dado más que a una estera. Pues ya verás el monaguillo. Dicen que estuvo en lo de Paracuellos.

El corneta puso en el aire el toque de atención.

—Pues el corneta —volvió a decir Martínez Vega— fue cabo de la Legión y, luego, teniente de tanques con nosotros. Fue el primero que entró en Brunete.

…

El orfeón cantaba el «gloria» de la misa «De ángelis», desafinadamente, en voces de milicianos, de guerrilleros y tanquistas de la República, bajo la batuta de un hombre descaecido y calvo.

…

La homilía terminó con el panegírico de los sacerdotes y religiosos muertos violentamente en la zona roja durante la guerra y el canto a la Iglesia triunfante sobre sus seculares enemigos: el ateísmo, la masonería, el liberalismo, el marxismo y el anarquismo, esas cinco horribles locuras inventadas por los sindiós y los envidiosos de la grandeza de España…

…

En el momento de alzar, sólo se arrodillaron los presos de la primera fila. Los demás, que no hubieran podido hacerlo aunque hubiesen querido, se contentaron con abatir la cabeza los menos, y con mostrar ostentosamente su indiferencia los más. José Manuel fue de los pocos, quizá el único, que siguió como fascinado el movimiento de las manos del sacerdote.

…

En el entretanto, el sacerdote, tras las últimas plegarias de la misa, se situó de espaldas al altar. Los acompañantes del director le imitaron y entonces, a una señal de éste, dada con el bastón de mando, el corneta tocó «firmes». Los funcionarios se cuadraron bizarramente y hasta el cura dejó caer sus brazos a lo largo del cuerpo. Por su parte, los presos se removieron, pero guardaron silencio. Siguió una pausa, y luego, el director levantó el brazo al estilo fascista, ademán que repitieron los funcionarios y el cura, los reclusos del orfeón y de las primeras filas, e inició el canto del primer himno:

«¡Viva España!».

«¡Alzad el brazo, hijos del pueblo español…!».

…

Así transcurrió todo el himno y los siguientes, el «Cara al sol» y el «Oriamendi».

Para terminar el acto, el director dio los tres gritos rituales:

—¡España!

Los presos contestaron mortecinamente:

—¡Una!

—¡España!

Los presos bajaron más el tono :

—¡Grande!

Pero cuando sonó por tercera vez el nombre de España, la respuesta unánime de tantas voces enardecidas atronó el patio:

—¡Libre!

La descripción de la escena es más que sabrosa y el final arranca una buena sonrisa. Lo mismo cuenta también Aroca.

El rancho:

Por otra parte, los hombres de la brigada de rancheros, con sus pringosos petos de tela de saco y sus alpargatas putrefactas, limpiaban con escobillas, bajo el chorro de agua de un grifo, las perolas embadurnadas aún por el condumio de la noche anterior. Podía verse, asimismo, cómo otros vertían las lentejas directamente de los sacos a las calderas de la cocina y la forma en que algunos meneaban la cochura con largas estacas ennegrecidas por el uso, levantando nubes de vapor y un espeso olor a sebo y a residuos fermentados.

—¿Nos vamos a la sala nosotros también? —propuso Olivares.

—Sí —contestó Martínez Vega—, porque viendo esto no hay quien coma después.

…

Los demás compañeros de sala comían solos o en pequeñas «repúblicas». Unos, los más, rancho a secas; otros, rancho y, como sobrealimentación, un poco de lo recibido de casa. Pero había también quien no tocaba el rancho y se alimentaba con los víveres que diariamente les pasaban sus familias, platos sustanciosos y bien condimentados. De entre estos últimos había quien trataba pudorosamente de ocultar esos ofensivos extraordinarios y había quien hacía grosera ostentación de ellos. Un exgobernador de provincia, de aspecto socrático, comía las lentejas lentamente, con gran esfuerzo, extrayendo los palitroques con que estaban mezcladas con la misma delicadeza que si se tratase de espinas de pescado, mientras, a su lado, otro recluso, mucho más joven y robusto, se complacía en saborear un muslo de pollo.

…

Mientras se desahogaba, sus amigos encendieron sus cigarrillos, final deleitoso de una comida excepcional. Docenas de ellos humeaban ya en la sala como un sahumerio de olorosas candelas de paz y beatitud. Algunos fumadores soltaban lentamente, recreándose en el juego, las bocanadas de humo. Otros lo aspiraban ávidamente. Todos gozaban con el tabaco y lo demostraban con su silencio, sus párpados entrecerrados o su mirada lejana, y con la laxitud de su postura.

Los rumores:

Coinciden todas en que la situación se hace insostenible para los vencedores. Las redadas de antifascistas son tan abundantes que ya no caben en ningún sitio, y ni en las comisarías ni en los cuartelillos especiales pueden dar abasto a tomar declaraciones. Hay compañero contra el que se ha presentado una misma denuncia en diez centros de información diferentes, y hay denuncias que no tienen ni pies ni cabeza, porque, de ser ciertas, resultaría que fueron mil los que mataron a Calvo Sotelo, diez mil los que asaltaron el tren de Jaén, cincuenta mil los que tomaron parte en lo de Paracuellos y un millón los que entraron en el cuartel de la Montaña…

…

Lo que ahora más nos interesa es saber que la situación empieza a ser insostenible para los fachas y que tendrán que tomar pronto una determinación. Parece ser que el Gobierno de Burgos, según nos informan los compañeros de la calle, quiere terminar esto de una vez poniendo en libertad a la mayoría de los presos actuales, pero que se encuentra con una fuerte oposición en sus partidarios que han vivido la guerra en nuestra zona, y en la Prensa de Madrid.

No si los casos del Mediquín y la Condesita están basados en la realidad:

Él está aquí, atrapado en el mismo expediente con Cantero, por haber pertenecido los dos al Comité de Defensa de la CNT. Por lo que se dejó decir, los acusan de haber intervenido en registros, ejecuciones y demás, y les atribuyen más de cien muertes. Pero les queda una esperanza y es que están complicados en todos esos hechos un fulano que ahora ocupa un cargo importante, a quien llaman el Mediquín, y una aristócrata, la Condesita, que pertenece a una de las familias más poderosas e influyentes en el nuevo régimen. El Mediquín y la Condesita eran chivatos del Comité de Defensa y se dedicaban a marcar por la calle, o en cines y cafés, a los elementos de Falange o de los partidos de derecha más significados que encontraban. A causa de sus delaciones, vete tú a saber si por razones políticas o por simple odio personal, yo creo que por hacer méritos para salvar sus cabezas, fueron liquidados muchos fascistas o simpatizantes de los fascistas.

Quien crea que esto es fantasía puede leer aquí sobre el caso de Alfonso López de Letona, que pasó de ser conductor y escolta de Antonio Goicoechea, líder de Renovación Española a cazar derechistas en el Madrid rojo.

Autor

Últimas entradas

Destacados03/01/2024Pilar Primo de Rivera. Recuerdos de una vida – Despedida con un “Gracias, Pilar”- Parte XII. Por Carlos Andrés

Destacados03/01/2024Pilar Primo de Rivera. Recuerdos de una vida – Despedida con un “Gracias, Pilar”- Parte XII. Por Carlos Andrés Actualidad27/12/2023Pilar Primo de Rivera: Recuerdos de una vida – La descomposición del Régimen y la muerte de Franco – Parte XI. Por Carlos Andrés

Actualidad27/12/2023Pilar Primo de Rivera: Recuerdos de una vida – La descomposición del Régimen y la muerte de Franco – Parte XI. Por Carlos Andrés Historia23/09/2023Pilar Primo de Rivera. Recuerdos de una vida –La Falange molesta en la postguerra europea – Parte X. Por Carlos Andrés

Historia23/09/2023Pilar Primo de Rivera. Recuerdos de una vida –La Falange molesta en la postguerra europea – Parte X. Por Carlos Andrés Destacados19/09/2023Pilar Primo de Rivera; Recuerdos de una vida – Las revistas de la Sección Femenina: Y, Ventanal, Consigna, Medina, Teresa – Parte IX. Por Carlos Andrés

Destacados19/09/2023Pilar Primo de Rivera; Recuerdos de una vida – Las revistas de la Sección Femenina: Y, Ventanal, Consigna, Medina, Teresa – Parte IX. Por Carlos Andrés