|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Cuando residía en Salamanca, tenía la costumbre de asomarme todas las mañanas al balcón del piso en el que vivía. Al ubicarse este en un límite ligeramente distante del cogollo urbano, mi balcón ofrecía al mirador una vista franca y plena del conjunto monumental de la ciudad vieja. Aquel instante alimentaba mi alma para toda la jornada: fundía mi mirada en las piedras y los edificios devotamente, con el corazón entregado, contemplando como hay que contemplar a una ciudad, o sea, como si fuese una mujer, extrayendo con el alambique de la sensibilidad su jugo femíneo, el secreto amoroso que guarda.

Se presentaba a mis ojos la ciudad castellana como una mujer anciana y venerable, fecunda y maternal, bella y casta. Al poco de mi observación principiaba a despuntar el día, entre fogonazos rosáceos y verdinos de un cielo helenista, y entonces emergían súbitamente algunas finas y vaporosas humaredas, provenientes —soñaba yo— de la chimenea de alguna casa aristocrática, de algún viejo obrador de pan, o de algún horno empleado por las monjas para su repostería. A la izquierda, solitario en su escolasticismo, se avistaba la espalda del convento de San Esteban, con enormes nidos como coronas de espinas en los tejados de las torres, cuyos ventanales atravesaba el puñal del sol, dando a la atmósfera llamaradas de magnesio y combustiones ocres, en un cromatismo entre místico y sublime. En el centro, la hermética presidencia de la Catedral, que ya con golondrinas, ya con murciélagos revoloteando sus areniscos contornos, evocaba en mí un romanticismo esproncediano. A la derecha, finalmente, se podían ver los farallones barrocos y jesuitas del Colegio de la Clerecía, que tan bien condensa en su arquitectura lo que Castilla es, su secreto gnóstico y español. El conjunto era turbador, la ciudad, como una grandiosa escultura civil o como una ensoñación del Greco, me conmocionaba todos y cada uno de los días, sin que me acostumbrase a su magnitud estética, a su mayestática dignidad, a su explosivo flechazo.

Monasterio, Iglesia y Universidad. Esa tríada conformó Europa, y en Castilla tiene uno de sus más depurados paradigmas, de sus más inmortales flores. Pero casi me gustaba más, cuando ya abandonaba el piso, el olor que llenaba la calle por la mañana, que es idéntico en toda Castilla: olor a entraña histórica, a espiritualidad, a pan, a sacramento. Ese olor indescriptible y penetrante, esa fragancia municipal a medio camino entre el agro y la cafetería de Calle Mayor, la feria y el palacio de justicia. Porque Castilla también fue tierra de comercio y de ley, aunque sometiendo comercio y ley a superiores imperativos y rigores. Castilla fue tierra miliciana y teológica, y sus pueblos y ciudades son como joyas vestigiales, y su toponimia un rosario esmaltado de gloria —Tordesillas, Arévalo, Sepúlveda, Medina de Rioseco— que nos trae a los labios el sabor de los siglos, que embriaga más que cualquier sabiduría.

En Castilla, en su depósito de provincianismo modesto, de conservadurismo existencial, se escucha siempre, como emanados desde un laúd lejano, los dulces arpergios de la tradición. Tierra de llaneza culta y claridad oscura, que hirió el corazón de los más finos poetas, tierra de cielos y campos sin adornos, de surcos regados de fe, tierra de campesinos y ganaderos que viven de espaldas a las infamias de una modernidad enloquecida, Castilla es lo local que se niega a sí mismo, porque quiere ser universal. Y por eso Castilla no supo ser sino Imperio. Hoy Castilla, como último gesto de su señorío, está despreocupada de su identidad, con la indiferencia de quien sabe que su grandeza, su aristocracia genética y sustancial, no depende de legalismos ni politiquerías.

Escribió Cervantes: “Salamanca enhechiza la voluntad de volver a ella a todos los que de la apacibilidad de su vivienda han gustado”. El hechizo no es propiamente salmantino, sino castellano: es el que oficia la promesa, entrevista por el viajero, de que allí —aún hoy— se vive sobre las raíces. Y que en sus campos y en sus pueblos, en sus villas y en sus ciudades domeñadas por el humanismo, los ojos están acostumbrados a la belleza, y los pensamientos bendecidos por la eternidad.

Autor

Últimas entradas

Contenidos20/05/2024Entrevista a José María Pérez Mosso, nuevo presidente de la Adoración Nocturna Española. Por Javier Navascués

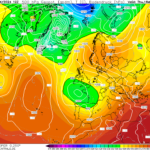

Contenidos20/05/2024Entrevista a José María Pérez Mosso, nuevo presidente de la Adoración Nocturna Española. Por Javier Navascués El Tiempo15/05/2024Previsión jueves, 16 de mayo de 2024. Por Miriam Herraiz

El Tiempo15/05/2024Previsión jueves, 16 de mayo de 2024. Por Miriam Herraiz Contenidos15/05/2024Sólo ante Dios. Por Pablo Gasco de la Rocha

Contenidos15/05/2024Sólo ante Dios. Por Pablo Gasco de la Rocha El Tiempo14/05/2024Previsión miércoles, 15 de mayo de 2024. San Isidro. Por Miriam Herraiz

El Tiempo14/05/2024Previsión miércoles, 15 de mayo de 2024. San Isidro. Por Miriam Herraiz