|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Cada vez me interesan más los místicos en todas sus variantes y de todas las épocas. Sin excepción ni letra pequeña a pie de página. Ellos son como un resquicio irrefutable en un mundo obsesionado por darle una explicación racional a todo al tiempo que niega cualquier posibilidad trascendente de antemano. En un tiempo y un mundo sin posibilidad de misterio, ellos proponen un camino alternativo de búsqueda del absoluto al científico-técnico que impera actualmente. Ocurre incluso con casi todos los autodenominados como “hombres de letras” más respetados por los medios culturales; no así en el caso de los místicos a quienes, quitando alguna vaga imputación de locura sin más explicaciones, nadie les hace demasiado caso. Bendita ignorancia esa, porque así nadie trata de dinamitar nuestra esperanza. Los místicos son inclasificables: no hay etiquetas para ellos, como no las hay para nadie que busque la verdad a través de todos los desiertos del alma imaginables.

Me interesan los místicos de la antigüedad y también los modernos. El último con el que he entrado en contacto es con el pintor Balthus. Familiarizado mínimamente con sus cuadros, la última noticia que había tenido de él era que se había pedido la retirada de un cuadro suyo en Norteamérica por ser éste considerado “pornográfico”; otro tanto más a favor de la estupidez humana. Recientemente, me encontré con sus memorias en una librería de viejo. Comencé a leerlas por curiosidad, pero cada vez que abría el libro, fuese por donde fuese, su voz me golpeaba en lo más profundo del espíritu. No pude evitar llevármelo y leerlo de corrido. Balthus escribe con frases de verdad intemporal, con la voz clara de los profetas y de los visionarios, de aquellos cuya sola mirada atraviesa como un lamido de fuego: “Cada día, hecho por Dios, rezo y medito en silencio. Esta disposición es esencial para librarse del desastre del mundo, de sus movimientos incontrolados, de su rumor dispendioso”.

Cuando leo a Balthus siento que ese tipo de sabiduría antigua, de vida digna conforme a unos ideales, el encuadrarse dentro de una gloriosa tradición y permanecer ahí a pesar de las tormentas del alma, aún hoy es posible. Su vida, su obra y el cruce de ambas en la escritura de sus memorias me hacen mantener intacta mi esperanza: “El retiro no significa afán de huir, desprecio del mundo y los hombres, soledad exasperada. La aspiración al ascetismo implica el conocimiento de los demás y la solución de los misterios. Estar en el mundo es arriesgarse a diluir estos misterios, a no llegar a desvelarlos nunca. En el fondo, mis lugares siempre fueron retiros: como en los castillos feudales o las clausuras monacales, se trataba de ver el mundo y ocultarse de él, estar en la presencia-ausencia, listo para la aparición del secreto”.

Para mí esto supuso una revelación porque pensaba que el retiro del mundo sí que era afán de huir; es más, que para el retiro del mundo era necesario huir de él y alejarse definitivamente. De ahí provenía parte de mi admirada lectura de Thoreau o de Montaigne: ellos habían huido del mundo y yo, como adolescente inevitablemente ñoño y cargado con algunos prejuicios románticos, en el momento de descubrirlos, quería seguir sus pasos, recluirme y, desde ahí escribir al mundo al tiempo que me escribía a mí mismo. Y, sí, tanto Walden como los Ensayos son dos grandísimos libros, pero como toda obra literaria —también las Memorias de Balthus, no se crean, quien al parecer tenía mucha inventiva para añadir pasados novelescos a su estirpe—, están llenos de falsificaciones y querer imitar esas experiencias no es más que un delirio quijotesco propio de quien se queda mirando el dedo en vez de la dirección hacia la que señala. En otras palabras: han pasado los años y aspiro a pensar con los pies en el suelo y no con el afán escapista propio de los adolescentes.

Escribe Thoreau: “Fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente, enfrentarme solo a los hechos esenciales de la vida y ver si podía aprender lo que la vida podía enseñar, y para no descubrir, cuando tuviera que morir, que no había vivido. No quería vivir lo que no fuera la vida, pues vivir es caro, ni quería practicar la resignación a menos que fuera completamente necesario. Quería vivir en profundidad y absorber toda la médula de la vida, vivir de una manera tan severa y espartana como para eliminar cuanto fuera la vida, abrir un amplio surco y arrastrarlo, aprisionar la vida y reducirla a sus términos inferiores y, si resultaba mezquina, coger toda su genuina mezquindad y hacerla pública al mundo; o, si era sublime, saberlo por experiencia y ser capaz de dar cuenta de ello en mi próxima excursión”. Thoreau parece establecer una separación clara entre el mundo idílico de su cabaña y el resto del mundo. O estás en la cabaña o está fuera de ella, parece decir radicalmente. Su propuesta es, según los términos de Balthus, una huida del mundo. Como huida fue la perpetrada por el extravagante pianista Glenn Gould, que en un momento dado de su carrera quiso abandonar los conciertos públicos y dedicarse solo a grabar sesiones a puerta cerrada, hecho este que propició escritos explicativos en Susan Sontag, Thomas Bernhard o en Edward Said; por muy interesante que resulte todo, no deja de ser una huida tan ilusoria y tan peligrosa para el imitador como la de Thoreau. ¿Cómo aunar entonces ese estar y no estar en el mundo, ese vivir retirado sin huir, como alcanzar el percepto equilibrio de un sabio cuando uno se sabe irremediablemente necio? Encuentro una respuesta algo más convincente en otro libro:

“¿Es posible estar y no estar en el mismo sitio al mismo tiempo? Si, es posible. Los instantes más gloriosos para mí son aquellos en los que me dedico a la contemplación del horizonte y quedo atrapado en lo que me rodea, o cuando simplemente estoy examinando una piedra cubierta de musgo verde y no consigo apartar la vista, o sostengo a un niño en mis brazos El tiempo se detiene de pronto, y estoy muy presente y muy lejos a la vez. De repente, un instante puede aparecer una eternidad. Es como si el instante y la eternidad fueran uno. Por supuesto, yo sé que son contrarios.(…). El placer de leer, sentir y pensar acerca de esos instantes reside en que describen algo similar a lo que experimento al aire libre, en la cama, mientras leo, experiencias que consideraba únicas cuando era más joven. Al final resultó que no eran tan extraordinarias como creía. Te aíslas del mundo un instante, cierto silencio y cierta paz interior se apoderan de ti. Son sentimientos que creo que todos experimentamos en diverso grado, en diversa medida, y que, en mi opinión, vale la pena seguir desarrollando. A veces recojo una piedra cubierta de musgo de la montaña, me la llevo y la pongo en la mesa de la cocina o en el salón, para que me recuerde tales vivencias. Las piedras que destacaban por su belleza las he regalado. En el despacho, siempre tengo alguna en la mesa”.

Erwin Kagge, autor de las líneas que acabo de transcribir, es un montañista que ha escrito un libro donde narra sus experiencias con el silencio. Más que narrar, medita por escrito en su ensayo El silencio en la era del ruido. El libro, por moderno y en boga que pueda parecer, es bastante atemporal en el mejor sentido de la palabra. Más que responder a una moda responde a un saber tradicional que es perenne. Sin embargo, actualiza el tópico de Thoreau porque Kagge es alguien que ha vuelto, pero no para añorar sus días en la naturaleza como Thoreau, sino para decirnos que, cuando toca reintegrarse a la vida urbana, un pequeño objeto, un breve gesto, una liturgia personal, cotidiana e intransferible, nos puede salvar del desasosiego uniendo nuestro yo más íntimo con toda la belleza del mundo. Es muy interesante esa relación instante-eternidad que Kragge propone en la línea de los grandes místicos como San Agustín al intentar introducir todo el agua del mar en el pequeño diámetro de una concha. Veamos lo que, al respecto, escribe otro escritor contemporáneo interesado por el silencio, Pablo d´Ors: “Lo que realmente mata al hombre es la rutina; lo que le salva es la creatividad, es decir, la capacidad para vislumbrar y rescatar la novedad. Si se mira bien —y eso es lo que educa la meditación— todo es siempre nuevo y diferente. Absolutamente nada es ahora como hace un instante. Participar de ese cambio continuo que llamamos vida, ser uno con él, esa es la única promesa sensata de felicidad”. De alguna forma, reencontrar esa concha implica volver a conectar con una belleza originaria que otorga sentido de nuevo a nuestra vida.

La meditación, la contemplación, el silencio, nos salvan de simplemente pasar por la vida y desvanecernos. Pero para acceder a la meditación, la contemplación y el silencio no hace falta huir del mundo, solo es necesario refugiarse de él. Y el refugio está en un pequeño objeto, en un pensamiento leve, en una visión fugaz. Creo que la senda del arte en nuestro tiempo está en el camino del silencio. Marcel Duchamp lo supo ver y por eso terminó sus días calladamente, dedicado al ajedrez a la manera de Beckett, Pessoa y tantos otros artistas contemporáneos. Quizás solo ha habido una personalidad artística anterior a Duchamp capaz de ver esa necesidad silenciosa del arte: el poeta alemán Hugo Ball. De él se puede decir unas palabras de Ignacio Gómez de Liaño aplicadas, eso sí, al artista alemán Reiner Schiestl: “Tenía algo de otra época, o de eso cuadros ideales que uno sitúa en otra época, cuando los artistas eran focos que irradiaban una atmósfera, una fuerza galvánica que revelaba a la gente lo mejor de sí misma y le sugería una manera diferente de vivir y convivir, en la que la cultura se conciliaba con la naturaleza, y el diálogo afloraba en medio de una laboriosidad que era también ocio”.

Hugo Ball fue el fundador del Cabaret Voltaire, un lugar dedicado la experimentación poética. Con un inevitable manifiesto de ecos dadaístas, Ball fue un destacado vanguardista en el glorioso París de la primera mitad del siglo XX. Pero a diferencia de tantos otros vanguardistas, a Hugo Ball le importaba la verdad. Su verdad personal relativa al autoconocimiento. E intentaba que su arte fuera un reflejo de ella, más aún, un descubrimiento de ella. Por eso, tras entrar en contacto con la obra de Hermann Hesse, a quien le dedicó un ensayo, se dedicó a explorar los orígenes de las catástrofes europeas del siglo XX —especialmente del nazismo— en su libro Crítica de la inteligencia alemana. La comprensión profunda de esos errores en el pensamiento occidental moderno le llevaron a un autodescubrimiento aún más hondo. Siguiendo sus investigaciones planteadas anteriormente en Cristianismo bizantino, Hugo Ball se retiró del mundo y se dedicó a la meditación y a la contemplación. La apertura a esas dos vías, que sigue siendo reivindicada hoy con autores como los citados Erling Kagge y Pablo d´Ors junto con la mezcla, en una misma persona, de lo fundamental del arte antiguo y del arte moderno —superando aquello que nos produce rechazo en ambos: la falta de sentimiento del arte moderno; y la lejanía marmórea y difícil de adaptar a nuestras circunstancias del arte antiguo—, hacen que volver la mirada a Hugo Ball ayude a constatar que todas las propuestas de este escrito no son una simple pamema, sino una realidad alcanzable.

Lo bello va unido a lo moral y a lo verdadero; y según Emerson, remite a la Naturaleza porque parte de ella y va hacia ella. Parodiando la famosa cita con la que Albert Camus daba inicio a su El mito de Sísifo, podríamos decir que la única cuestión verdaderamente importante en la vida es el silencio; y en el arte es la belleza. También la fórmula cabe ser entendida al revés, ya que, según Jiménez Lozano, “en toda verdadera y gran pintura, hay mucho silencio” y, como escribe Muriel Barbery en su novela La elegancia del erizo: “Cuando miramos una naturaleza muerta, cuando, sin haberla perseguido con esta belleza que lleva consigo la figuración magnificada e inmóvil de las cosas, gozamos de lo que no hemos tenido que codiciar, contemplamos lo que no hemos tenido que querer, nos complacemos en lo que nos ha sido necesario desear. Entonces la naturaleza muerta, porque conviene a nuestro placer sin entrar en ninguno de nuestros planes, porque se nos da sin el esfuerzo de que la deseemos, encarna la quintaesencia del Arte, esta certeza de lo intemporal. En la escena muda, sin vida ni movimiento, se encarna un tiempo carente de proyectos, una perfección arrancada a la duración y a su cansina avidez —un placer sin deseo, una existencia sin duración, una belleza sin voluntad. Pues el Arte es la emoción sin el deseo”.

Escribe Jiménez Lozano: “No se puede pasar por la belleza sin celebrarla”. Una cita más que adecuada para aunar dos experiencias diferentes de dos autores distantes entre sí ante la imponente majestuosidad silenciosa del bodegón:

Escribe el poeta Zbigniew Herbert en su ensayo Naturaleza muerta con brida: “Hace años, cuando visité por primera vez el Museo Real de Ámsterdam, al pasar por la sala donde se encontraba la excelente Pareja de esposos de Hals y el bello El concierto de Duyster, di con un cuadro de un pintor que me era desconocido. Comprendí en el acto —aunque sería difícil de explicar racionalmente— que algo trascendental, relevante, había sucedido, algo significativamente más importante que un hallazgo fortuito entre una multitud de obras maestras. ¿Cómo se puede definir ese estado interior? De repente, se despierta una aguda curiosidad, una atención tensa; sentidos en estado de alerta, la esperanza de una aventura, el consentimiento de una revelación. Tuve un sentimiento casi físico, como si alguien me llamara, me hiciera señas. El cuadro se me grabó en la memoria durante años (clara, insistentemente), pero no era en absoluto la imagen de un rostro de mirada intensa, ni tampoco una escena dramática, sino una tranquila y estática naturaleza muerta (…). Anoté el nombre del pintor: Torrentius. Después busqué información sobre él en varias historias del arte, en enciclopedias, en diccionarios biográficos de artistas. Pero los diccionarios y enciclopedias callaban, o contenían menciones vagas y confusas. Parecía que Torrentius fuera una hipótesis científica y que, en realidad, nunca hubiera existido”;

Escribe el filósofo André Comte-Sponville en su estudio Chardin o la materia afortunada: “Una exposición puede cambiar una vida, decía yo antes. Esto, por lo que a mí concierne, sólo ha ocurrido una vez, al menos hasta tal punto, y todavía me sorprende que haya sido Chardin —tan dulce, tan tranquilo, tan poco molesto— quien haya provocado en mí toda esa agitación. (…) solo el arte, pensaba, merecía nuestro interés y justificaba vivir. Chardin me ayudó a salir poco a poco de ese error, que evidentemente lo era, y esa es otra deuda que tengo con él: como si el arte, en su punto álgido, descubriera también sus límites y nos abriera al mundo. El arte era mi religión; Chardin se convirtió instantáneamente en uno de mis dioses, el que más tarde me liberó de los demás y de él mismo. Los dioses no tienen religión. ¿Por qué habrían de necesitar una —la de su arte— los genios? Desconfío de los escritores que creen en la literatura, de los pintores que creen en la pintura, de los músicos que creen en la música, etcétera, casi tanto como la de los filósofos que creen en la filosofía. Desconfío de los creyentes, en general, que solo saben hablar de lo que ignoran o les supera. Cuando conocemos, ya no hay razón para creer. Cuando actuamos, ya no hay razón para adorar”.

La modernidad, decíamos, es un término acuñado por Baudelaire. Un término despectivo, hay que aclarar, que se refiere a lo mundano —material— frente a lo clásico —sagrado—. Entendemos entonces por qué aún hoy no hay mejor definición para el tiempo en que vivimos, que es tan material y tan dado a lo mundano “sin interrupción”. Cabe aclarar que los postmoderno no existe porque ese movimiento intelectual —por llamarlo de alguna manera— siga anclado en los mismos preceptos que lo moderno. Añadimos el prefijo “post” porque no hemos salido de la modernidad y, sin embargo, tampoco podemos decir que seguimos en ella como hace cincuenta años. Andamos extraviados en una tierra de nadie cuyo principio empírico más evidente es la experiencia constante de la incertidumbre camuflada en abúlicos noticiarios. Pero no nos vayamos del tema: estábamos hablando de lo moderno y del tiempo.

El tiempo es el último dios absoluto porque no hay forma razonable de negarlo. Y, como se suele decir, pone a todos en su lugar. El tiempo es, pues, el verdadero canon artístico. Por eso quizás, no debamos quejarnos hoy al ver que ya casi nadie lee a Balzac, Galdós o Dickens y que, cuando se los lee, se aprecia en ellos el arte de lo histórico: solamente la época que encierran. Por el contrario, todavía hoy leemos con entusiasmo a Poe, Stevenson o a Jack London y encontramos en ello un valor que trasciende lo histórico, un valor que los eleva a la categoría de universales. La lengua de lo simbólico, que suele estar más asociada a “la clase B” que a la alta cultura, como bien atestigua el desarrollo del cine: aquel arte eminentemente moderno. Precisamente por eso es más fácil amar a los géneros populares que a los géneros eruditos, aunque estos últimos están mejor considerados en los ámbitos intelectuales, incluso cuando no se los ha leído. Todos tenemos miedo a confesar una verdad que nos privaría de cierto prestigio intelectual: y esa es otra forma de servidumbre escogida.

Un rasgo fundamental en el creador de arte moderno es el narcisismo. Narcisismo en la vida y en el arte, algo impensable en al arte de siglos pretéritos, donde el artista no era sino un mero artesano sin mayor relevancia, y a nadie le importaba su vida como para considerar que tenía interés entremezclarla con el arte. Si hacemos una lista con los principales nombres del surrealismo, que son el último y definitivo golpe de artistas románticos, nos sale un grupo heterogéneo de individuos: Apollinaire, Breton, Tzara, Aragon, Elouard, Hugo Ball, Benjamin Peret, Man Ray, Robert Desnos, De Chirico, Artaud, Kahlo —que pintó unos excelentes bodegones—, Adamov, Chagall y, por supuesto, Dalí, Braque, Picasso y Juan Gris. Unos años después podríamos añadir a René Char, Magritte, Buñuel, Bataille o a miembros de otras vanguardias, en algunos casos anteriores, sobre todo Marinetti y Maiakovski. De cada uno de ellos se podría escribir un voluminoso libro, sobre todo del género cómico. He de reconocer que me imagino a los surrealistas a caballo entre el circunspecto Buster Keaton —disparatados, graciosos, brillantes— y el histriónico Charles Chaplin —gamberros, solitarios, crepusculares, viejos—. Consideraciones a un lado, casi todos coincidieron en ese glorioso París retratado por Hemingway en sus memorias París era una fiesta o en la novela Autobiografía de Alice B. Toklas de Gertrude Stein; aunque a Hemingway se le lee notablemente mejor que a Stein.

También cabe asegurar que, como buenos herederos de Keats ellos pretendían regresar a los orígenes del arte… Solo que no querían remontarse, como Keats, a los griegos, sino a un punto anterior —cual era lo desconocemos aunque no resulte difícil de intuir—. Como Shelley pretendían captar la flor de un día: vivir intensamente y morir jóvenes —cabría añadir también que pobres, como esos bohemios madrileños de principios de siglo retratados por Luis Antonio de Villena en su novela Divino—. Y como Byron querían cambiar la situación política por la fuerza para traer un nuevo orden de las cosas: orden político, orden moral, orden social y orden artístico. Es aquí donde cristaliza ese innegable elemento de violencia extrema, de sexualidad desbocada, de ansia asesina. Por eso los surrealistas se interesaron tanto por Freud —aunque el interés, desde luego, no fuera mutuo—, al que no leían mucho pero si se encargaban de citar. Esa lubricidad extrema y violencia asesina encontró su salida útil en los futuros movimientos del siglo XX, a los que los vanguardistas sirvieron como nadie —aunque luego la jugada se les volviera en contra y casi todos acabaran represaliados o incluso muertos—, como demuestra bien Jon Juaristi en su libro Los árboles portátiles: “Pierre Naville y Gerard Rosenthal, viajaron en octubre de 1927 a Moscú, invitados a los actos de celebración del X Aniversario de la Revolución. Los puso en contacto con Zinóviev y Trotski, lo que fue decisivo para que años después un buen número de surrealistas, empezando por el propio Naville y Breton, se pasaran al trotskismo”.

El final de estos vanguardistas fue la censura, el encarcelamiento, el suicidio, el exilio o la ejecución, en muchos casos en los campos de concentración. En parte da pena pensar en ellos, tan ingenuos, tan pueriles, entrando en la boca del lobo danzando sin pensar en las consecuencias; pero también hay que pensar en que con su labor propagandística auspiciaron a gente tan repugnante y vil como Hitler o Stalin. Los que no acabaron locos, exiliados, presos o muertos, acabaron peleados entre sí. Muchas personalidades excéntricas juntas debían de ser como un barril de dinamita con la mecha muy, muy corta. Cabe destacar un rasgo insólito de los artistas modernos: escribir —explicar— sus pinturas con textos —algunos llegando a producir una ingente obra escrita, como Duchamp, y otros desarrollando directamente una obra literaria, como Dalí—, algo impensable en el caso de los autores holandeses de bodegones del XVII, quienes dejaron por toda respuesta en torno a sus pinturas un profundo silencio.

Los surrealistas son hijos directos del romanticismo, simbolistas que muchas veces cambian el símbolo mítico y religioso o bien por el símbolo político o bien por el sexual: lo que habla muy claramente de las variantes ideológicas que presentaba su tiempo. Duchamp representa al bufón: un sujeto paródico que tiene un sentido lúdico de la vida —y del arte, que para el surrealista es equivalente de la propia vida— y que se contrapone a la figura del artista y del intelectual, que desde los casos de Rousseau, Nietzsche, Tolstoi o Sartre representaban a alguien poderoso, generador de cultura y opinión, capaz de retar directamente —y en algunos casos, de derrocar o estar cerca de conseguirlo, como con Victor Hugo— a un rey o a un presidente o de provocar un escándalo que cambie radicalmente el devenir de un país, como logró Emilio Zola con el affaire Dreyfuss. Duchamp es el epítome de ese espíritu, el gran bufón con un sentido lúdico de la vida —y del arte— que cierra el arte abriendo un mundo nuevo con más escuelas, estilos, libertades corrientes y mezcolanzas de lo nunca antes imaginado. También la crítica de arte avanzará a pasos de gigante. Y aprendiendo el lenguaje del arte contemporáneo se puede hablar de una forma nueva del arte del pasado; aunque todo arte sucede en presente continuo o, si no, no sería arte. Duchamp, además, introduce una cuestión fundamental del arte contemporáneo que apenas trataron estos vanguardistas —salvo en el caso de Hugo Ball, cuyo posterior desarrollo resulta interesantísimo—: el silencio.

Traspasar esa barrera intelectual es acceder a los sonidos del silencio —que dirían Simon y Garfunkel—: un mundo subterráneo, en buena medida esotérico, fruto de un proceso iniciático. Quien escucha atentamente el silencio, diríamos con Nietzsche, es, al mismo tiempo, escuchado por el silencio. Y solo en ese punto nos encontraremos en un estado espiritual semejante al de un objeto de bodegón. Esa radicalidad biográfica y artística de los surrealistas y demás vanguardistas —futuristas, dadaístas, ultraístas—, que a veces no pasaron de escribir manifiestos, lleva implícita una noción artística que es la de la demolición como paso previo a la reconstrucción. Los principales artistas de vanguardia son radicales porque buscan la trascendencia: son, en palabras de Leon Bloy, “peregrinos del absoluto”. En el fondo, y como bien se encarga de señalar Gómez de Liaño, son gnósticos: Marinetti —fascismo—, Breron —comunismo— y Ball —cristianismo, a posteriori—. Deseaban hacer un arte nuevo, desarraigado de lo anterior, hacer un arte violento, violentamente, un ataque contra la burguesía, contra el pasado, contra la moral, contra la represión, contra la muerte, contra la estética y contra la ética, contra el arte, en definitiva; y contra Occidente, por descontado.

Karl Popper y Paul Johnson han estudiado en La sociedad abierta y sus enemigos e Intelectuales, respectivamente, esa génesis ideológica que culmina con las vanguardias. Para Gómez de Liaño la clave está en los gnósticos y en su concepción filosófica: en un proceso histórico fundamentalista que empieza con Akenatón en Egipto, tal y como desarrolla en Democracia, islam y nacionalismo. Para Popper, es la semilla de Platón con sus ecos en Hegel y Marx donde se encuentra la génesis del pensamiento totalitario al que se entregaron los vanguardistas. Y Johnson es el que más se acerca señalando las diferencias entre vida y obra —o correspondencias, cuando toca— de Rousseau, Tolstoi o Ibsen. Cabría añadir a Nietzsche y a todos sus seguidores que, como él, estuvieron afectados por algún tipo de problema mental que puede explicar muchos rasgos de su obra: Foucault, Althusser o Alfred Kinsey, por citar solo una pequeña porción de entre tantos.

Los vanguardistas eran enemigos de la democracia precisamente porque ese “gnosticismo” del que no eran conscientes les llevaba a ello. Lejos de evitar, como entendemos hoy que es la labor del artista, la cohesión del poder político para favorecer la dominación de la población, ellos le dieron vehículos de propaganda como en el caso famoso de Leni Riefenstahl y su película El triunfo de la voluntad, clave para entender la dominación de las masas a través de la imagen: algo tan antiguo como cualquier forma de poder que por primera vez se introducía —y de forma técnicamente impecable— en el cine. Quizás sea el momento de hablar del desarrollo técnico de la época para facilitar la comprensión de esto.

La producción de consumo, tratada por Walter Benjamin en La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica donde, básicamente se plantea el peligro del uso de cine y radio —hoy añadriríamos, constatando, que también de Internet y las redes sociales— con fines de adoctrinamiento ideológico; la producción de consumo y el encarecimiento de valor que esta tiene sobre la obra de arte a través de su distribución masiva; la recepción estéril que hoy cristaliza en lugares tales como La Casa del Libro; las posibilidades de tergiversación de la imagen —algo en lo que los rusos siempre se demuestran pioneros: de Stalin a Putin—, etcétera. Nadie como Warhol ha entendido esto, y su obra no es más que una burla y aprovechamiento de lo mismo. Y aunque, sí, Warhol dista mucho de ser un gran artista y sus obras solo tienen un valor histórico, pone de relieve un problema clave del arte en la segunda mitad del siglo XX de una forma muy lúcida. Lo que evidencia irónicamente es el problema fundamental del arte hoy: como competir con el desarrollo tecnológico y con otras disciplinas cuya sofisticación no es para nada menor a la técnica ínsita a todo arte.

Esta cuestión de Warhol nos lleva al problema de todo canon que no es, ni más ni menos, que el que siempre viene dado y que, por tanto, lo que importa más es la firma que la obra: y esto es igual en el pasado que en el presente. Pasa que en el arte más reciente y aún sin canonizar queda un mayor lugar para ejercer la libertad crítica… Y, también, para, por el hecho de ejercerla, correr el riesgo de resultar criticado. La verdad, sin embargo, es que no hay una división real entre el arte clásico y el arte moderno; precisamente esa división es artificial y capciosa. En todas las artes —en todas las variantes de Arte— solo hay un presente continuo al que se accede desde diferentes puertas. En cuanto al problema de la imagen y de su uso con fines ideológicos, la conclusión es que hay que sospechar de la imagen, para no ser manipulado, y hay que aprender a mirar imágenes —sean cuadros o sean películas— para disfrutar del arte más allá de los tópicos o del simple entretenimiento y empezar, así, a entender realmente qué se mira y desde donde se mira.

La crítica, secuestrada hace tiempo por el periodismo, ha sembrado el vocabulario dedicado a las obras de arte y a los libros de adjetivos grandilocuentes, tópicos intercambiables y más o menos varias pautas que valen para referirse a todo. Eso, en el mejor de los casos; en el peor, el objeto de diálogo es solo la excusa para dar datos genéricos del autor o de las circunstancias más banales que envuelven a la creación cuando no para hablar de política. Entonces hablamos no ya de una crítica periodística —lo que ya es una catástrofe del pensamiento— sino de una crítica ideológica, que solo pretende hablar de otros temas pero dándole el barniz de la cultura. Pero, ¿cuáles son las alternativas? No es fácil hacer una crítica seria: se tiende a hablar demasiado del contexto histórico, del económico, del político, del cultural, del social… Se puede, también, hacer un análisis textual, aunque en una traducción carece de sentido. Otros intentan «descifrar» la intención del autor —tarea harto difícil-—, suponiendo que la tuviera, que supiera que la tuviera o que, caso de tenerla y haberla desarrollado voluntariamente, ser descifrada correctamente por el crítico quien, normalmente, tiende a inventársela o a tergiversarla con extraños fines. Por último, lo más válido sería ejercer la comparación ya que, como es bien sabido, la mejor forma de definir algo es por comparación: ese es el sentido de la metáfora. Lo malo es que la comparación suele carecer de rigor y obedecer a criterios irracionales, casuales o «de impresión». Otro de las cuestiones a tener en cuenta a la hora de hacer una crítica literaria es la del tono con que hacerla. No solo el lenguaje usado —culto o llano—, sino la calidad de los argumentos. Ser muy especialista es bastante restrictivo y también algo aburrido; mientras que al ser divulgativo se corre el riesgo de no decir más que evidencias o vaguedades, ya que uno de los escollos del divulgador es el de resultar insultantemente simple.

Los grandes pintores, o bien han sido ninguneados porque no eran entendidos, o bien resultaban transgresores y escandalizaban, por lo que eran censurados: pensemos en Caravaggio o en Van Gogh. Visto con perspectiva todo cuadro es histórico porque nos habla de ese pasado que es el presente en el que tuvo lugar, y puede recibir significado en el presente desde el que se estudia. Los cuadros históricos por norma general nos dicen más de la época en que están hechos que en la época en la que se basan, y lo mismo ocurre con las grandes producciones del Hollywood Clásico donde aparecen romanos con toga y columnas marmóreas. El dadaísmo bebía directamente de esa idea y su propósito era reinventarlo todo cuando no reírse de todo. Sacar el arte a la calle, devolverlo a la calle, reinventar la liturgia volteándola. La mayoría de los vanguardistas, hoy olvidados sin pena ni gloria, murieron sin obra —salgo algún manifiesto que, si no pusieron por escrito, manifestaron de viva voz en algún café lo mismo parisino que madrileño—. O, mejor dicho, su vida fue su obra. Esto, que puede parecer una memez es el origen de la poiesis. Les gustaba escandalizar porque, como diría más adelante Pasolini, “escandalizar es un derecho y escandalizarse un placer”. También hay que entender el ambiente represivo —especialmente para la mujer: hasta finales de los años 60 no se legalizó el uso de preservativos—, hoy afortunadamente lejano, contra el que luchaban.

Eran maestros del azar, hijos bastardos del simbolismo y el romanticismo —del malditismo, vamos—, “humillados y ofendidos” como los define Juan Manuel de Prada —que escribió una gran novela sobre el tema: Las máscaras del héroe— parafraseando a Dostoievski, personalidades partidas y trastornadas que no sabían si enfrentarse a la tecnología que había arrasado el mundo rural de sus abuelos o si adorar religiosamente su sinfonía de ruidos y vapores. Escribir algo es rescatar lo que es escrito del olvido, cincelarlo, darle vida a algo que flotaba en el ambiente. De la misma manera, pintar un objeto cotidiano es elevarlo a representación platónica del ideal al que ese objeto aspira: de objeto particular pasa a esencia de todos los objetos similares. La manzana de Cézanne es una manzana concreta y es todas las manzanas porque pasa a representar el ideal de manzana. Zbigniew Herbert escribe: “La pintura nos invita a la contemplación de cosas menospreciadas, particulares; las arrebata a la casualidad banal de modo que una copa común signifique más de lo que significa, como si se tratara de la suma de todas las copas: la esencia de su especie”. Al ser pintado el objeto pierde su utilidad, que pasa a un segundo plano aunque seguimos queriendo comer la manzana —que, en sí, lleva asociado todo un significado de pecado por el conocimiento—, y revela su significado, hasta ese momento inadvertido. El arte resulta ser la trascendencia de lo concreto en su paso a una validez absoluta. No se puede refutar una manzana de Cézanne: está ahí, es perfecta en su imperfección, en su esencia sagrada anterior a toda conceptualización teórica: lo que nos conecta directamente con las pinturas rupestres contenidas en la Cueva de Chauvet en Francia.

No existen diferencias entre lo clásico y lo moderno, quiero insistir en ello porque nos lleva a decir que tampoco existen entre lo sagrado y lo profano: todo es de este mundo. Lo carnal y lo espiritual; lo vertical y lo horizontal se cruzan —el simbolismo de la cruz— en el hombre como único plano de intersección; entre lo vivo y lo muerto: todo ello materia recomponiéndose. Solo existen palabras diferenciadoras, conceptos que estrangulan el significado de la realidad. A ese fenómeno le corresponde otro de eclecticismo donde encontramos lo tradicional-moderno o lo moderno-tradicional, que también ha dado lugar a unas cuantas aberraciones difíciles de olvidar. Olvidémoslas. Vivimos en la sociedad de la imagen, si, el problema es que el ciudadano no es consciente de ello porque no está educado para saber mirar pero está condenado a hacerlo. Puede acceder a la imagen pero no conocerla: es carne de cañón para ser manipulado a través del control de su imaginario. Frente a ese peligro se erige el artista moderno que propone la verdad versus la apariencia; la elección de una imagen frente a otra; el cuestionar la imagen dando la batalla por el imaginario. Llamamos pensar a pensar con palabras; e imaginar a pensar con imágenes. Muchas de nuestras ideas nacen de imágenes y luego las traducimos a palabras, pero esto quizás no fuera así entre los primeros hombres. El lenguaje del arte no está actualmente en la representación concreta de la realidad, sino en la imagen figurativa. ¿Cómo definirla, entonces? Nos vale lo escrito por Plinio El Viejo: disfrutar de una presencia virtual en su ausencia real. De nuevo conectamos con lo atávico del arte: representar lo que no tenemos pero anhelamos: lo mismo el bisonte de una caverna que la manzana de Cézanne.

El significado de los objetos en el arte sigue siendo el mismo; su valor, en cambio, ha variado con el tiempo tanto en lo material —precio— como en lo afectivo —valor—: hoy consideramos que todo objeto es sustituible por otro. Es la consecuencia directa de la producción en cadena y de las compras por Internet: si algo se rompe no lo reparamos, lo reemplazamos. Podemos comprar otra manzana en la frutería e, incluso, pedir que nos la traigan a casa sin necesidad de salir a por ella. Los objetos han perdido su «unicidad», su ser, se han vuelto reemplazables, indiferentes los unos de los otros. Lo mismo con los humanos, cada vez más parecidos a las máquinas entre las que viven inmersos: solo nos importa su valor y su productividad; no su belleza. Un objeto cotidiano difícilmente puede conllevar ningún tipo de trascendencia en tiempos de Amazon, donde ha perdido su particularidad. Lo mismo ha ocurrido con las personas: esa es una tragedia consecuencia de no saber apreciar, de no saber mirar y descubrir los rasgos únicos e insustituibles de cada cosa. Los bodegones resultan una buena cura para este mal moderno. El arte moderno requiere de una profundización en vertical; mientras que el arte clásico requiere de un acceso horizontal. ¿Qué pasaría si miráramos el arte clásico en vertical? Algo mucho más interesante que mirar el arte moderno horizontalmente —lo que, casi seguro, no nos diría nada—, porque, y esta es mi creo que acertada propuesta, en el arte clásico caben una mayor variedad de miradas que en el arte moderno.

En 1950 tres de los grandes escritores del momento —Mishima, Beckett, Genet—, hicieron una película cada uno. El rasgo que llamó más la atención en las tres, rasgo por supuesto compartido, es que las tres películas transcurren en silencio, algo sorprendente estando detrás de las cámaras hombres de letras, maestros de las palabras. Pensado hoy, este dato no sorprende: eran tres artistas modernos condenados a escribir —ese era su principal talento— pero sabedores de que el camino del arte moderno es el silencio. Porque, ¿dónde nace la poesía? El origen de la poesía es el silencio total. Igual que el silencio es el compañero necesario de la música o la muerte —en definitiva, el mayor de los silencios— el discurso paralelo de la vida. La capacidad de expresar todo lo posible con la menor cantidad de recursos necesarios: a esa verdad tan simple, la verdad original, el mito fundacional, la creación de lo creador en el reconocimiento de lo creado, es a lo que nos remite el espíritu del arte moderno que —más allá de extravíos, fruslerías, payasadas y coqueteos peligrosos—, se lo debemos a esos hijos de los románticos y simbolistas que fueron los surrealistas y vanguardistas. El silencio es un estado profundo del alma: toda palabra suena hueca aplicada a él. Es la experiencia sin intermediarios, libre y plena, con la obra de arte: aquello que es personal e intransferible, lo puramente emocional que no podemos intelectualizar sin sentir que traicionamos su sentido. Las conclusiones del silencio son inmarcesibles, es imposible negarlas; al menos tanto como transmitirlas con una articulación racional del lenguaje. Del silencio en el arte se pueden decir muchas cosas, todas ellas estúpidas por igual. Como se pregunta Enrique Vila-Matas —experto en autores que abandonaron la escritura para embarcarse en el silencio místico, como Robert Walser o el último Kafka— en su libro Marienbad eléctrico, “¿Se me entenderá si digo que cuando más se dice es no diciendo nada?”. Por supuesto que se entiende.

Autor

Últimas entradas

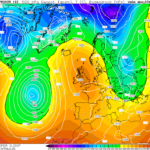

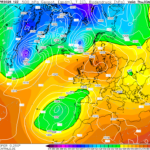

El Tiempo06/04/2025Previsión lunes, 7 de abril de 2025. Por Miriam Herraiz

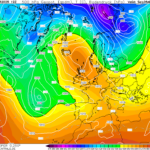

El Tiempo06/04/2025Previsión lunes, 7 de abril de 2025. Por Miriam Herraiz El Tiempo04/04/2025Previsión fin de semana, 5 y 6 de abril. Por Miriam Herraiz y Miguel Ángel Cardenal

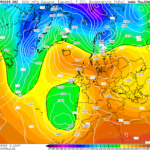

El Tiempo04/04/2025Previsión fin de semana, 5 y 6 de abril. Por Miriam Herraiz y Miguel Ángel Cardenal El Tiempo03/04/2025Previsión viernes, 4 de abril de 2025. Por Miriam Herraiz

El Tiempo03/04/2025Previsión viernes, 4 de abril de 2025. Por Miriam Herraiz El Tiempo02/04/2025Previsión jueves, 3 de abril de 2025. Por Miriam Herraiz

El Tiempo02/04/2025Previsión jueves, 3 de abril de 2025. Por Miriam Herraiz