|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Calos Marín-Blázquez es, posiblemente, uno de los aforistas más logrados que haya seguido el camino abierto por Nicolás Gómez-Dávila. Muestra de ello es su libro Contramundo (segundo de tres, por ahora), del que se pude decir que sigue al maestro con orgullo de escuela y con el mérito de que el autor añade su fino sello estilístico propio.

José A. Martínez Climent.- La socialdemocracia ha reducido la vida al cumplimiento de un cuerpo de normativa civil que a fecha de hoy estrangula cualquier posibilidad de movimiento individual. Ahora vemos cómo a ese código civil se le superpone un código ideológico que reduce todos los delitos, faltas y crímenes a uno sólo: la insumisión ideológica. A lo sumo, y como aliviadero de tensiones, se permiten las opiniones osadas a condición de que jamás se lleven a la práctica: a nada ni a nadie se le permite escapar de la vida pequeñoburguesa que exige el socialismo progresista, y es así en todo Occidente. ¿Cree Vd. que la apelación a la moral, a la nobleza en el comportamiento particular y de la casta política (digo casta en el más terrible de los sentidos posible) que viene de un cierto movimiento católico de aspiraciones conservadoras es fuerza suficiente y efectiva para cambiar la opresión de la moralina pequeñoburguesa bajo la que vivimos? ¿Es posible que no se trate más que de un cambio del viento sin que en realidad hubiéramos cambiado de barco?

Carlos Marín-Blázquez.- Parece que vivimos en pleno proceso de imposición de una moral única. Lo curioso es que las proclamas libertarias del 68 en lo que culminan es en esto, en esta especie de despotismo que ejercen ciertas ideas que, para ser acatadas sin necesidad de recurrir a la coacción física, necesitan presentarse como el bien absoluto. Absoluto y, por tanto, indiscutible. Esto requiere del ejercicio de una fuerte presión sobre la conciencia colectiva, para lo cual hoy se disponen de medios que hace tan sólo unos años eran inimaginables, salvo quizá para alguien dotado del genio visionario de Orwell. No es extraño que términos acuñados por él en 1984, como el célebre “neolengua”, disfruten hoy de plena vigencia. Hay un lenguaje nuevo que ya lo infesta todo, y cuyo propósito último es, en mi opinión, separar al hombre de las realidades concretas, naturales, y sumergirlo en un dominio de abstracciones, de vaguedades utópicas, que es donde las ideologías, presentadas hoy bajo el engañoso edulcorante del emotivismo, encuentran el medio idóneo para infiltrase en la psique de las masas. De ahí que la batalla por el lenguaje se antoje crucial. Un lenguaje único implica un pensamiento único, sin posibilidad de disidencia. Y eso no significa otra cosa que la extinción del último atisbo de libertad que pueda quedar en el interior del ser humano, no ya sólo en la esfera de lo público. En este último ámbito, en lo público, el delito de insumisión ideológica al que se refiere usted sería, en la práctica inviable, pues no habría nadie con la capacidad necesaria para cuestionar la doctrina dominante. De hecho, el sistema está diseñado para que sea la conciencia de cada cual la que se autocensure. Lo apunta Orwell también en su novela: “Al final conseguiremos que el crimen de pensamiento sea literalmente imposible”. Eso, en una palabra, supone el final de la política, en el sentido más noble del término. Si sólo hay una visión posible de las cosas, el conflicto desaparece, y a quien se aparta de la ortodoxia se le excluye, de una manera u otra, de la vida pública. Tocqueville hablaba ya en 1840 del peligro de que la democracia degenerase en la tiranía de la opinión pública. Y otros lo han venido avisando tras él. Profetas de la desgracia a los que, al parecer, no se les ha hecho demasiado caso.

Por otra parte, hay que insertar este fenómeno reciente de la neolengua, lo woke, la corrección política, etc, en un marco más amplio, que es el que hace referencia al final de una época. La Modernidad, al asentar uno de sus pilares en el principio de cuestionamiento y de crítica de todo lo heredado, se encamina de manera inevitable hacia la disolución de cualquier fundamento de sentido independiente de la voluntad individual. Higinio Marín se refiere a la Modernidad como al tiempo en el que se suspende todo antecedente condicionante. Esto produce un desmantelamiento de las realidades prepolíticas sobre las que se había venido sustentando la civilización, las instancias que garantizaban un ethos común, y todo ha quedado dominado por la política partidista que, a través del Estado, se sacraliza, se convierte en un sucedáneo de la religión. Quizá el último estadio de este proceso lo estemos viviendo ahora, y pueda consistir en la degeneración de esa pseudorreligión en una forma de tecnocracia sin rostro, altamente burocratizada y con un formidable poder para intervenir en la vida cotidiana de la gente a través de una trama espesísima de reglamentaciones.

Pero volviendo a su pregunta, ignoro si hay ahora mismo una fuerza suficientemente articulada y potente para contrarrestar ese fenómeno de sustitución de una moral por otra. En cualquier caso, sí da la impresión de que hay ciertos núcleos de resistencia dispuestos a dar testimonio de lo que está en juego.

A.– Una de las palabras de moda es comunidad. Se escucha por doquier y se puede leer en casi cualquier artículo. A lo largo de mi vida, sólo he visto comunidades en algunas congregaciones agrario-religiosas eslavas y norteamericanas. También podría entender que esa palabra remitiera a la vida diaria en los pueblos españoles antes de la estatalización forzosa de todos los aspectos de la vida que impuso la llegada de la democracia y del Estado de las Autonomías. Tengo la impresión, seguramente errada, de que la apelación a que debemos volver a tener sentido de comunidad remite no a la generación espontánea de comunidades (en torno a centros de masas variados, todos alejados de la política) sino a la aspiración de que la moral que desprende el catolicismo sustituya a la moralina progresista.

M.- He tenido ocasión de releer últimamente algunos escritos de Pasolini. Impresionan por su lucidez y su virulencia. Desde su enfoque marxista-aunque no sólo marxista- son el testimonio dolorido de alguien que vivió en su propia carne el arrasamiento de un mundo, el mundo de la Italia campesina, el mundo de una cultura del arraigo que fue desplazada, aplastada en realidad, por el auge incontenible y fulminante de las grandes ciudades industrializadas, con sus periferias plagadas de jóvenes huérfanos de cualquier herencia espiritual. Pasolini vivió todo aquello como una verdadera tragedia, pues lo fue. Nosotros ya nos hemos acostumbrado a ese tipo de realidades. Han conseguido que nos volvamos casi insensibles al drama de la fractura antropológica que acontece en esas barriadas de las grandes capitales europeas saturadas de infinidad de personas que, por diversas circunstancias, han salido de su medio cultural y familiar y han entrado en una órbita que les es, en muchos aspectos, radicalmente ajena. Llamarlo “multiculturalismo” no es más que un ejercicio de retórica interesada que no roza la raíz del problema.

A partir de este estado de cosas, es inevitable que la palabra “comunidad” vuelva a aparecer en el debate público. Se deja sentir la nostalgia de algo que quizá ya no se acierta a definir con precisión. Creo que apunta a la necesidad de recuperación de un cierto sentido de pertenencia, hoy amenazado, si es que no ha desaparecido por completo. Su sustitución por un escenario fragmentado en múltiples microidentidades es una consecuencia más del individualismo radical con el que se ha buscado atomizar las sociedades y crear en su seno un clima de discordia permanente. La comunidad, la posibilidad de su realización, depende de la existencia de un sustrato básico de creencias y costumbres compartidas, de una tradición que, hasta la entronización del Estado moderno como poder absoluto (es decir, única fuente de autoridad reconocida) era de raíz cristiana, siempre en síntesis con nuestra herencia grecolatina. No se trata ahora, como bien se comprenderá, de abogar por la imposición de ninguna fe militante, sino de reconocer la verdad de una serie de realidades que deben quedar al margen del empeño, hoy por hoy exitoso, de derruir los cimientos de la convivencia. Todo eso ha sido demolido y ahora vivimos en cierta manera sobre un paisaje de escombros. Lo cierto es que, al quedar privado de vínculos, nunca el hombre ha estado más solo que en este momento preciso de la historia. El auge de la técnica, además de como mecanismo de control de masas, acontece en el sentido de llenar un vacío al que aboca esa soledad y esa incapacidad personal para dar respuesta a las preguntas esenciales acerca del sentido de la existencia y de nuestro lugar en el mundo, preguntas que siguen ahí. La consecuencia es un estado de ofuscación y de angustia colectivas que se sobrelleva recurriendo a distintos tipos de placebos.

A.– Como, a mi juicio, bien señala usted en su libro Contramundo, la comicidad al uso en Occidente no tiene nada de subversivo (como lo pudiera haber tenido, por ejemplo, en la Grecia de Diogenes, por cierto, de una grosería insuperable). Antes bien, y según sus palabras, «hasta el bufón actúa hoy con previsibilidad de funcionario». Desde que los partidos políticos, sirviéndose del Estado, administra la dignidad (el sucedáneo ideológico de la dignidad) la bufonería previsible se ha extendido a la par que las denuncias por el honor herido. Diría, no sé cómo lo verá Vd., que todo ello es de una notable bajeza, puesto que la dignidad es una propiedad estrictamente individual que se gana o se pierde por acción u omisión. Incluso se puede vivir una vida entera sin dignidad sin por ello incurrir en maldad alguna.

M.- La función esencial de la comicidad llamémosla “oficial”, la que se propaga a través de los medios de máxima audiencia, es la de difundir una serie de estereotipos cuya ridiculización favorece a las oligarquías dueñas de dichos medios. No hay más. El interés de este dato reside en que, más que concernir a la lucha entre distintas facciones políticas, ha adquirido en los últimos años un sesgo sociológico en virtud del cual hay que denigrar a cierto sector de la población que se empeña en no someterse a los dictados de la nueva moral decretada por las élites. Es un tipo de humor que Alain Finkielkraut define a la perfección cuando afirma que “se encarniza con lo trascendente”. De lo que se trata es de arrasar con todo vestigio no digo ya de religiosidad, sino de mera espiritualidad en la persona, de modo que ésta quede desprovista de una mínima independencia de juicio y de un sentido moral al margen del pienso ideológico que se le suministra según los intereses del momento. Por descontado, el nivel de formación de la clase de personas que llevan a la práctica este tipo de comicidad resulta correlativo al proceso de aculturización que se ha venido perpetrando en la sociedad a lo largo de las últimas décadas. Quiero decir que no les hace falta a estos chistosos agentes de la disolución un grado demasiado alto de sofisticación intelectual, ni siquiera de ingenio, para penetrar en la psique de las masas y cumplir con el cometido que se les ha asignado.

El humor en sentido verdaderamente subversivo, su papel de cuestionamiento de la seriedad de los dogmas que impone el poder, algo que el pensador ruso Mijail Bajtín diseccionó magníficamente en su ensayo La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento, ha venido estando ausente de nuestra sociedad desde hace ya tiempo, aunque quizá haya quien opine que las redes sociales suponen una cierta novedad en ese sentido. Yo no lo creo.

A.– Dalmacio Negro suele decir que la pretensión de libertad personal a la que apelan todos los políticos en las repúblicas occidentales, como la República Democrática de España, es cándida, cuando no maligna, porque el Estado es de naturaleza totalitaria. Cabe recordar en este punto la precisión que hizo Stalin, al entender que el Estado es una simple máquina de recaudar impuestos (de tipo monetario u otros) puesta al servicio del Partido. Son en realidad los partidos, que nacieron como una defensa de la persona singular frente a los excesos de los nacientes estados, los depositarios de aquella pulsión totalitaria fundacional que ahora asfixia la vida en grado creciente. Así las cosas, llama la atención que usted apele a la Biblia y a la Ilíada como libros fundacionales de… ¿debería llamarlo pueblos?, y al mito como sustancia elemental del pensamiento.

M.- Hace mucho que el Estado mínimo de Hobbes, ideado para garantizar la seguridad de unas naciones por aquel entonces inmersas en un estado de guerra casi permanente, quedó superado ampliamente por un orden de naturaleza distinta, y que podemos llamar totalizador. Fue Rousseau, tal y como argumenta brillantemente Dalmacio Negro, quien lo moralizó, con lo que de hecho le estaba otorgando patente para inmiscuirse en la práctica totalidad de los ámbitos de la existencia humana, tanto en lo individual como en lo colectivo. La Revolución Francesa, inspirándose en el filósofo ginebrino, lo materializó bajo la forma de Estado Nación, pero otorgándole un cariz revolucionario. Revolucionario en el sentido de que, dada su tendencia a expandirse indefinidamente, busca su manera de legitimarse en la constante transformación de los usos y las costumbres de la sociedad a través de un actividad legislativa que rebasa con creces los límites de lo patológico. Es, por tanto, un ente eminentemente antitradicional que actúa amparado en la retórica del progreso y que tiende a monopolizar la actividad política a través de la instauración de un sistema de partidos -ajeno en la práctica a cualquier tipo de supervisión externa- en el que van desapareciendo las instancias intermedias entre el Estado y el individuo, de manera que, al final, queda éste último solo frente a una estructura de poder a la que ya resulta imposible adjudicarle un rostro reconocible. Gómez Dávila lo sintetiza en un escolio genial: “El Estado moderno es la transformación del aparato que la sociedad elaboró para su defensa en un organismo autónomo que lo explota”. Está todo dicho ahí.

A partir de ese punto, los distintos artificios legislativos se transforman en materia cuasi sagrada, pues sobre ellos se fundamenta un orden impenetrable a la posibilidad de intervención de la voluntad directa de aquellos a quienes más concierne, lo que en otra época se llamó “el pueblo”. El carácter fundacional de los textos sobre los que se ha erigido una civilización queda de esta manera eclipsado. De ellos emanaba, entre otros elementos, un principio de identidad del que hoy se reniega. Se busca un nuevo comienzo, como en 1789 y en 1917. La cultura de la cancelación no es más que una reactualización del gran anhelo revolucionario de llevarnos a un año cero para, desde ahí, instaurar lo que las élites de nuevo cuño entienden que sería el paraíso en la tierra: eterna pretensión de la religiones políticas que han marcado la Modernidad y que, como ya es de sobra conocido a estas alturas, culminaron en los horrores del Lager y el Gulag.

La apelación a la utopía sigue ahí, si bien es cierto que cada vez más diluida, metarmorfoseada si se quiere, en todo caso adaptada a las aspiraciones de un poder que siempre busca nuevos modos de legitimarse en un contexto cada vez más globalizado y tecnificado. Pese a la pátina de moralismo con la que se intenta recubrir el ejercicio de la acción política, es un panorama en gran medida deshumanizado y que precisa, si no se quiere sucumbir a su influjo, un esfuerzo por preservar ciertos vínculos y ciertas lealtades sin los cuales la vida se haría difícilmente llevadera.

Autor

Últimas entradas

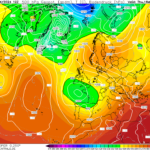

El Tiempo15/05/2024Previsión jueves, 16 de mayo de 2024. Por Miriam Herraiz

El Tiempo15/05/2024Previsión jueves, 16 de mayo de 2024. Por Miriam Herraiz Contenidos15/05/2024Sólo ante Dios. Por Pablo Gasco de la Rocha

Contenidos15/05/2024Sólo ante Dios. Por Pablo Gasco de la Rocha El Tiempo14/05/2024Previsión miércoles, 15 de mayo de 2024. San Isidro. Por Miriam Herraiz

El Tiempo14/05/2024Previsión miércoles, 15 de mayo de 2024. San Isidro. Por Miriam Herraiz Destacados14/05/2024Por el Día de la Madre (todo el año). Por Carlos Quequesana

Destacados14/05/2024Por el Día de la Madre (todo el año). Por Carlos Quequesana