|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

“De primera intención protesto contra el inquisidor, y a él prefiero el comerciante que viene a colocarme sus mercancías; pero si recogido en mí mismo lo pienso mejor, veré que aquel, el inquisidor, cuando es de buena intención, me trata como a un hombre, como a un fin en sí, pues si me molesta es por el caritativo deseo de salvar mi alma, mientras que el otro no me considera sino como a un cliente, como a un medio, y su indulgencia y tolerancia no es, en el fondo, sino la más absoluta indiferencia a mi destino. Hay mucha más humanidad en el inquisidor”. Este magnífico pasaje de Unamuno nos sugestiona, nos toca, nos hace sentir una descarga como las que sólo producen los sublimes pensamientos. Cuánta condensación de profundades verdades, sutilmente lanzadas a la vida prosística. Como ese “de primera intención protesto” del inicio, que marca la naturaleza impulsiva e irracional de las primeras preferencias del hombre, siempre anarquistas, y los equívocos que dejarse llevar por esa primera reacción, tan espontánea como ruda, produce en la subjetividad.

La jerarquía de Unamuno se aquilata cuando a la figura del inquisidor contrapone la del comerciante y no otra más aparentemente antagónica, como sería la del demócrata o el ateo, pero también con la definición de la “tolerancia” como “indiferencia al destino” de los demás, y esa última vindicación poética y provocadora a partes iguales del humanismo inquisitorial. Pero, quizá, lo más sutil sea cuando marida, en brillante paradoja, la molestia con la caridad. Ser caritativo con los demás puede ser molesto para el que ejerce la caridad, pero más aún para su destinatario. Europa, tras siglos de intensidad y energía espirituales ofrendados a la caridad, se cansó de la molestia que implica para todos el ejercicio caritativo, y optó por la tolerancia, que es perfecta para el temperamento burgués, perezoso y acomodaticio, del hombre nuevo.

La modernidad es el desmayo que se produce en la conciencia del hombre europeo cuando pierde la tensión de la caridad, que es el heroísmo del cristiano, una forma de vida heroica que el contexto moderno, con sus múltiples virus tolerantes, utilitaristas, ferozmente individualistas, siempre crueles, nos ha arrebatado del corazón, un corazón que ni siquiera el agua de las viejas fuentes purifica ya del todo. El egoísmo del comerciante, su codicia, la entrega de su inteligencia y su pasión a la mera reproducción de ganancias, es el trasunto mítico de la ética profana del hombre contemporáneo. Todos nos hemos convertido en pequeños comerciantes de nuestra vida doméstica y civil. El amor, la familia, la amistad, el estudio, el trabajo, la asociación: todo lo que algún día estuvo integrado en un orden de trascendencia, poseyendo una cualidad de servicio y supeditación a algo más grande y bello que lo nutría de sentido y premiaba, ha quedado reducido y sujeto al parámetro inversor de la bolsa, que mete o saca acciones según el especulado provecho, o al rasero instrumental del cálculo económico-técnico.

Christopher Dawson supo ver, y demostró en una obra maestra admirable como es Los dioses de la revolución, que el liberalismo, esa recolección y síntesis de todas las herejías y errores, fue una subversión auspiciada contra la Iglesia por los comerciantes, a los que la Iglesia no les daba libertad, y sólo les concedía amistad si se integraban, si se supeditaban a un orden cósmico gobernado por la idea de bien común y por la recta razón que implica atención y preservación, a la hora de comerciar y producir, de los bienes antropológicos que la ley de Dios custodia. El error de los amigos del comercio consiste en pensar que el triunfo de la mentalidad comerciante implica sobre la historia una mera perfectibilidad económica. Era cuestión de tiempo, como los mejores teólogos anticiparon, que un mundo conquistado y regido por los comerciantes abocase a la mercantilización de lo espiritual. El espíritu, si se contempla, es visto por la ética comerciante como quincalla, lo que provoca el reguero de desolación y nada en el que naufragamos. El mal del comercio lo infecciona todo cuando el comercio es desatado de sus cadenas morales y religiosas. Vivimos en el totalitarismo del comercio, porque éste es un principio absorbente y totalizador. Bajo su égida la política se transforma en negociado, el amor en filantropía solidaria, la sabiduría en cultura inútil, los anhelos en pulsiones, la belleza en lujo huero, y todo ello sublimado, coloreado, por el arte comerciante del publicista o mercadotécnico, que no es sino el vendedor de crecepelos o ungüentos de la tradición empleando birlibirloques de nuevo cuño. Pero mientras que en la tradición ese vendedor de humaredas era visto como un clown, un timador al que estaba bien arrojar piedras y echarlo de las plazas, en nuestros tiempos lo vemos integrado en la aristocracia de las profesiones, siendo el chamán al que todos, incluso los más poderosos, acuden en busca de fórmulas que colmen de éxito su imagen o sus productos.

El triunfo histórico de los amigos del comercio implica la desvertebración de todos los principios espirituales que nos hacen humanos, y su sustitución por la idolatría de lo nuevo, puesto que con las ideas pasa lo mismo que con las mercancías: las de última generación son superiores, por el hecho de ser últimas, a cualesquiera precedentes. El marxista yerra al situar en el principio polémico al capitalismo. No hay oposición radical a este si no se parte de una anterior impugnación a la filosofía de la modernidad, puesto que el primero no sería viable sin la segunda. El capitalismo, remedando la metáfora de Maeztu, es una hiedra que vive gracias a que existe una encina previa: la mentalidad moderna, que no constituye sólo una filosofía, sino algo mucho más profundo: una conciencia. Tenía razón Unamuno, precisión exacta. A la Iglesia no la destruyeron los ateos, sino los burgueses. El comerciante no se levantó sobre la nada, sino a la contra del inquisidor, que velaba por la libertad de las almas frente a la materia esclavizadora y esclavista de los comerciantes, frente a la libertad, en fin, del dinero, que es la libertad que realmente ansiaban aquellos, y que disimularon (y diluyeron) en la aspiración a otras libertades, sugestivas como caramelos, pero, en todo caso, secundarias. Y eventualmente prescindibles si falta hiciera a los intereses del comercio.

Hay una casa que no roza el tiempo.

Tiene torres espléndidas y oscuros

corredores. Sus salas están llenas

de claros y pacientes manuscritos.

Una raza distinta vive en ella:

varones para quienes la justicia

debe ser majestad y ser distante.

La eternidad los hace ser solemnes

y hace que sean pocas sus palabras

y su sentencia la hace irrevocable.

No malgastan su tiempo con sofismas;

saben que la opinión tiene mil labios,

es un monstruo ridículo y versátil.

No dan valor alguno a lo que opinan

los hombres inconstantes. Los mil labios

de la opinión se cierran frente al dogma.

Es una lástima que haya tantos amigos del comercio en nuestro panorama, y tan pocos amigos de aquellos a los que canta en este poema el exquisito Julio Martínez Mesanza, que en él recoge, valientemente, el testigo literario de Unamuno en la defensa de lo modernamente indefendible.

Autor

Últimas entradas

Contenidos20/05/2024Entrevista a José María Pérez Mosso, nuevo presidente de la Adoración Nocturna Española. Por Javier Navascués

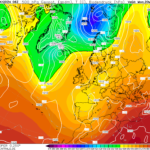

Contenidos20/05/2024Entrevista a José María Pérez Mosso, nuevo presidente de la Adoración Nocturna Española. Por Javier Navascués El Tiempo19/05/2024Previsión lunes, 20 de mayo de 2024. Por Miriam Herraiz

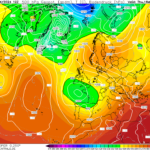

El Tiempo19/05/2024Previsión lunes, 20 de mayo de 2024. Por Miriam Herraiz El Tiempo15/05/2024Previsión jueves, 16 de mayo de 2024. Por Miriam Herraiz

El Tiempo15/05/2024Previsión jueves, 16 de mayo de 2024. Por Miriam Herraiz Contenidos15/05/2024Sólo ante Dios. Por Pablo Gasco de la Rocha

Contenidos15/05/2024Sólo ante Dios. Por Pablo Gasco de la Rocha