|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Ya, Mario, oí pasos ahí afuera, me acerqué a la ventana, corrí la cortina hacia un lado y dejé solamente una fila de cielo abierto. Era al atardecer. El drama sucedió muy antes en mi pecho, y busqué a mi niña, que de pronto me acordé de ella, allá en el campo, junto a las emparradas, jugando con la inocencia de sus cinco años. En la penumbra de la habitación percibí unas sombras anchas y como desleídas, aunque supuse que todavía yacería sobre mi cama, agotada mujer sumida en el sueño, espejismos raros en una noche larga. Ocultaban esas obscuridades las siluetas ametralladas de unos milicos muy jóvenes. Los niños armados se escondían detrás de los troncos, pero yo veía a los muy sencillos porque enseñaban los brazos por detrás de las cortezas. Sin embargo, imaginé que se trataba de algo imposible.

Eso nunca podría ocurrir.

¡De seguro, poh!

Atrás había quedado la aterciopelada manta rojiza de otro atardecer huidizo. En la ciudad compramos lo necesario. Luego sonaron voces y observamos a muchos hombres y mujeres que corrían desbocados y con los zapatos recosidos. Me acordé de ti, Lily.

(Los desórdenes del miedo)

Patricia me miró con los ojos desorbitados y la boca torcida. Llegamos sedientas al camino de barro, ante la casa. La negrura prendió delante de nosotras. Noté un silencio infrecuente y me dije que algo malo estaba sucediendo.

(Mi niña…)

Patricia también pensó en su pequeño. Le dije que se fuera por detrás y que yo me encargaría de la puerta delantera. Obedeció sin decir esta boca es mía y me fui acercando entre los troncos sombrados de unos árboles dormidos. Alguien encendió una luz en el interior de la pieza. Luego ese mismo alguien la apagó y se apartó de la ventana, tal vez sospechando mi mirada. No recuerdo haber sentido miedo. Sólo unos dedos escarbando y un hormigueo por el recuerdo de mi Lily.

La puerta se abrió. Una noche acribillada, de lado y muy alta, escupió toda su rabia sobre mi cara. De lejos llegó, amenorado en la distancia, el traquido de las vías que habían saltado por los aires. Sospeché que habrían sido de los nuestros, y me alegré. La noche sin luna ni rostro me anunció que estaba detenida. Quiso intimidar a la Sonia apretando con el cañón de su arma sobre mi hombro. Pero la mujer le sostuvo los ojos, la mirada ciega, el arrojo compacto. Después me soltó un culatazo sobre los pechos. Tuve que arrodillarme, aunque el dolor y la sorpresa huyeron pronto. Me notaba rabiosa, como aquella mañana debajo de la mesa con la maestra agarrándome de la ropa; ¡que eso no se hace!, gritaba. No pudieron conmigo. Las trenzas se le fueron aflojando a la niña rubita del hacendado, allá en lo del fundo, y leí en su rostro la impotencia de quien no tiene a su padre para aferrarse.

El represor era un delincuente de rostro mortecino. No buscaba nada concreto sino esa difusa silueta con la que a veces nos engañan: La libertad. Nadie se llevó nada de la pieza. La alta noche vociferó y salieron doce milicos. Permanecían ocultos detrás de los árboles de la casa. Pero no conseguí perfilar sus rostros por las luces sobre mis ojos que estallaban como si fueran estrellas muy cercanas.

Uno de ellos sacó a mi Lily. Mi niña lloraba y braceaba para soltarse. Era demasiado pequeña. Miraba a su madre, la culata en el pecho, la barbilla alta y erguida, orgullosa de ser como era, madre, guerrillera, curicana, hembra del pueblo. Sin embargo, mi pequeña seguía llorando sin comprender y pidiendo que no me hicieran daño, que no me mataran.

Sujetaba su perrito de peluche con dos manitas de trapo. Lo habían rajado para buscar el delito de una niña que aún no lograba percibir en qué consiste la maldad de los hombres. Las orejitas y el rabo dejaron caer sus espumas al suelo, los ojos arrancados; el cuerpo, tierno e inocente, aparecía abrochado por las manos traposas de mi Lily, queriendo revivir a su perrito. No maten a mi mamá, repetía con un puchero colgando de los labios.

Volví al pasado y me acordé de cuando observaba por el filo abierto de la ventana. A lo lejos se divisaba la cordillera quebrada y albina. Las primeras luces fueron punteando el cielo por el filo de la nieve. Iluminaban las esperanzas de los compañeros que hablaban y discutían, allá en lo del chaco, tomando mate, fumando y tosiendo.

Recuerdo que hablé con mi mamita muerta.

―Mamá del alma, ¿y padre?

―Estará por llegar―mentía.

Nunca pude rodear el cuello de mi taito durante el día. Trabajaba hasta que la mula se le cansaba. Luego echaba a su lado un puñado de yerba con un rejunte de pienso seco; el animal comía amargamente, cerraba los ojos, se le escapaba el tiempo por las narices grandes. Era el momento de volver a casa. Pero tan de noche yo dormía en una nube de ilusión. Así pasaron los primeros años. Hija sin padre, le amé por los decires de mi propia madre, que me aseguraba que lo hacía por nosotras, también por las manías del señorito que lo único que ansiaba era muchos montones de plata.

― ¡Manos arriba! ―Me soltó el muy galloso.

―Te conozco, bravo de mierda. Estuvimos en la misma clase. Acaso se te fue la memoria. Y ahora me vienes con estas…

La noche alargada bajó los ojos en un disimulo, parecía beber la querencia por apretar el gatillo, pero yo sabía que no era macho para tanto.

Acercaron una camioneta. Patricia dejó al niño en los brazos de una sombra y subió a duras penas. Quedaron los dos sentados en uno de los laterales. Después me clavaron un fusil en la espalda. Me arrimaron a la cubierta. Tuve que subir con el alma destrabada, me desollé las rodillas y las manos se me congelaron. Me importaba un quejo que me llevaran presa, pero no soportaría que me alejaran de mi hija. Lily permaneció abrazada a lo que quedaba de su perrito. Me miraba. Me senté al otro lado. Patricia lloró en silencio, había sospechado lo que se nos venía. Les grité que malditos eran los putos milicos de mierda. Intenté bajar del vehículo, pero algunos gatillos sonaron en el seno de la noche. La Sonia se retuvo. Me habían robado el ansia. No quería dejar a mi niña sola en el mundo.

La camioneta arrancó bruscamente. Roncó el motor, chillaron las latas podridas. La noche ametrallada del represor esbozó una sonrisa de venganza porque aquella mañana le dije que jugábamos todos en el patio o no jugaba nadie, así de claro. Los chiquillos entendieron el gesto y también arrugaron sus dedos sobre los fusiles. Me apuntaban. Comenzó entonces una pérdida de la memoria, saltando de vez en cuando por los baches salpicados de barro. Entendí que todo lo que veía a mi alrededor eran símbolos: la noche con sus árboles dormidos, las miradas tétricas de Patricia, los párpados cerrados de su hijo, los muchachos que no entendían de tanto odio, la misma sombra que se hubo sentado delante, al lado del conductor, la suave brisa de las pestañas alteradas de mi pequeña. El camino avanzó en una concordancia inopinada. Todas las Sonias comenzaron a dormir.

¿Qué haría una niña en una noche sin ventanas? ¿Qué, una madre yerma?

¿Tardaría mucho en perderse?

¿Tardaría mucho en morirme?

Así comenzó el dolor en el pecho. Un sordo rumor que arañaba y comía las entrañas de una madre que todo lo perdió. La soledad de un sonido enrevesado por un camino que yo conocía de memoria.

Patricia insistía en que no me preocupara. Lily es lista como el hambre, me decía. Además, está su tía tan cerca que irá a por ella; las cosas se corren por los aires, todo el mundo ha escuchado tus gritos, Sonita.

Conocí la bajeza del mundo en varias ocasiones. En todas ellas logré sobreponerme. Elevé mi yo aplastado sobre el piélago de plástico, con sabor a podredumbre y al humor de la perversidad. Pero no sé si habría podido soportar el dolor de esa madre, porque nunca pude serlo. Sólo un vapor lechoso sobre las montañas, y una creencia en el poder de la madre tierra, en el caos domeñado, también en el poder de la palabra.

Sonia se acurrucó sobre el asiento bollado de chapa. Su cuerpo saltaba con el vaivén de la camioneta y pensaba incesantemente en su Lily. Ya dejó de ser la Sonia que siempre hube conocido. La noté derrotada por un momento. Le acaricié en el hombro y pasé mis dedos por ella. La mujer esbozó una triste sonrisa.

Observé la materia, la fastuosidad de las cosas que son. La imaginación por el interior del elemento. Allí estaba el curso del Mataquito con sus riberas verdes y olorosas, el camino hacia la cordillera chiquita, el viento de la mar que volaba hacia las gaviotas del Pacífico, las escapadas en la tierra por un si acaso; todo estaba en su sitio, hasta los muertos en las calles de Santiago y en las cunetas, las familias arrastradas y buscando sin cesar los cuerpos torcidos bajo una tierra fría; olían esos pobres desgraciados el aroma de los huesos y las carnes secas de sus padres, abuelos e hijos, también pude percibir una sombra triste: Era el Presidente que pensaba moviendo las quijadas, sentado en el sillón de terciopelo y oro, con los ojos clavados en el hueco por donde penetraban los clamores del pueblo, de su pueblo, la soledad de un hombre que lo quiso todo y todo lo perdió, o se lo arrebataron, que nunca sabe uno de qué van las cosas de los altos cargos ni los misterios de la vida que te pone donde le da la gana, en un espacio y tiempo fijo, pura locura definitiva.

Autor

Últimas entradas

Contenidos20/05/2024Entrevista a José María Pérez Mosso, nuevo presidente de la Adoración Nocturna Española. Por Javier Navascués

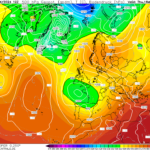

Contenidos20/05/2024Entrevista a José María Pérez Mosso, nuevo presidente de la Adoración Nocturna Española. Por Javier Navascués El Tiempo15/05/2024Previsión jueves, 16 de mayo de 2024. Por Miriam Herraiz

El Tiempo15/05/2024Previsión jueves, 16 de mayo de 2024. Por Miriam Herraiz Contenidos15/05/2024Sólo ante Dios. Por Pablo Gasco de la Rocha

Contenidos15/05/2024Sólo ante Dios. Por Pablo Gasco de la Rocha El Tiempo14/05/2024Previsión miércoles, 15 de mayo de 2024. San Isidro. Por Miriam Herraiz

El Tiempo14/05/2024Previsión miércoles, 15 de mayo de 2024. San Isidro. Por Miriam Herraiz