|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Hacia 1910, desde su corresponsalía en Londres, Ramiro de Maeztu le dice en una carta a Ortega y Gasset lo siguiente: “Me habla usted de Socialismo. Yo también soy socialista, hace más de dos años que no he publicado una línea que no sea estricta y rotundamente socialista”. Ortega escribía por entonces a Maeztu como un joven discípulo lleno de admiración hacia el maestro, quien era el escritor español más famoso afuera de las fronteras ibéricas (tanta devoción le tuvo el que ha pasado por ser el mayor filósofo español del siglo XX que su primer libro, Meditaciones del Quijote, está dedicado, en su primera edición, al escritor vasco).

Maeztu tomó contacto real, y no sólo teórico, con el socialismo a raíz de su estancia en Inglaterra (su madre, recordemos, era inglesa). En este periodo europeo (vivirá en Inglaterra, pero también en Francia y Alemania) que durará quince años completa un libro de artículos críticos, desde un punto de vista distante de postulados explícitamente reaccionarios, que se reunirá en español bajo el título La crisis del humanismo. Hay en este libro una crítica in fieri a la modernidad filosófica, apuntando donde hay que apuntar siempre, a la génesis, a los primeros principios. Maeztu peina críticamente algunos hitos del “selecto club de chalados”, al decir de Chesterton, que es la filosofía desde Descartes: el subjetivismo, el utilitarismo, el Estado, la tecnocracia y, en última instancia, los efectos lesivos de la técnica sobre la cultura y las relaciones humanas. Sus razonamientos podrían ser suscritos por cualquier reaccionario, pero él aún los ve y los arguye como postulados propiamente socialistas, en la línea que aprendió de sus amigos socialistas ingleses, la tradición del ilustre William Morris y los fabianos.

El socialismo falso de Maeztu, falso por espiritualista, se pudo trocar, por el hecho de serlo, en fascismo, cuando este advino en los años veinte. Se ha estudiado poco este periodo en Maeztu, pero para los años de 1922 a 1929 tenemos en Ramiro de Maeztu al único intelectual español, de entre los insignes, alineado con el fascismo, y al único de los escritores mediáticos que participa activamente en la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Ese entusiasmo fiel por el cirujano de hierro que, al principio, saludaron tantos intelectuales, para pronto hacer su entusiasmo caduco al descubrir que la política, como no puede ser de otra manera, obliga a mancharse las manos y la ética, le valió el descrédito de muchos antiguos amigos y compañeros de gremio, incluyendo al propio Ortega, que le retirará la dedicatoria de su primer libro en posteriores ediciones. Pero a Maeztu, como hombre de personalidad libre y carácter independiente, no le importó apenas. Dio la espalda a la clase intelectual de entonces, a la que retrató fieramente otro gran amigo suyo, Pío Baroja, y se fue como orgulloso embajador del régimen de Primo a la Argentina, pretérita y hermosa provincia del Imperio en la que se radicaban por entonces muchos cultivadores de ideas y creencias fuertes, ajenos a las blanduras de la progresía epocal. En Buenos Aires conoció a Zacarías de Vizcarra y Arana, sacerdote vizcaíno que introdujo a Maeztu en las coordenadas del hispanismo, y al que debemos la acuñación del concepto de “Hispanidad”, que Maeztu consagrará en un libro que habría de ser lectura obligatoria en los colegios si fuésemos un país decente, “Defensa de la Hispanidad” (¿no es una justicia poética que debamos a dos vascos este pilar conceptual y sintético de nuestros valores?).

La crisis del humanismo puede leerse como un libro de transición entre una postura de disidencia interna a la Modernidad y una postura de ataque frontal (que vehicula ya en los años de la Segunda República, en los que abrazará un híbrido fascio-monárquico muy personal, insoluble tanto en el falangismo como el carlismo). En dicho libro es axial el concepto de sacrificio. Maeztu entiende por tal un servicio que el hombre presta a los demás y al que debe entregarse, pues los valores objetivos siempre implican una donación de cada uno de nosotros a la comunidad, sin la que el hombre no es propiamente hombre, no puede realizar su contenido humano. Estos valores objetivos son recurrentes en la obra de Maeztu, y a su juicio son tres, los del amor, el saber y la verdad: “todos los valores que el hombre estima pueden clasificarse en esos tres grupos. Si son fácilmente distinguibles, en rigor son inseparables. El poder, por ejemplo, además de poder ha de ser poder de saber o poder de amor, porque en cuanto se convierte en poder de ignorancia o de odio se destruye a sí mismo, y otro tanto ha de decirse del saber y del amor. El Bien es la unidad absoluta del poder, del saber y del amor. Sobre la puerta del infierno leyó Dante: Fecemi la suprema potestade / La somma sapienza, il primo amore”.

Es un Maeztu aún laico el de “La crisis del humanismo”, pero que revaloriza ya el catolicismo, porque descubre en él una cosmovisión, un, como diría Donoso, sistema de civilización completo y, además, un catalizador de acciones sacrificiales, de abnegación y heroísmo moral: “la figura de Hombre que nos presentan los Evangelios no es menos importante que lo que nos dicen. Ya en esto mismo nos muestran al sabio y al profeta, al moralista y al vidente. En sus actos, en cambio, se nos revela no tan sólo un poder muy superior al nuestro, sino una disciplina o maestría de ese Poder que hacen de Jesús el mejor «profesor de energía», como se decía hace treinta años. Un gesto suyo basta para arrojar a los mercaderes del templo, y todo el tiempo sentimos que si quiere puede acabar con Pilatos, Caifás y Herodes. Pero que se contiene porque no ha venido al mundo para eso, sino para enseñarnos que Dios es amor, lo que no impide que sintamos a cada momento aquella omnipotencia suya”.

De la época londinense datan descubrimientos decisivos, que marcan en Maeztu el punto de inflexión total (recordemos que, en su juventud, Maeztu había participado en periódicos anarcosocialistas), una inflexión que le va a llevar a dejar de ser un periodista y escritor referencial para el liberalismo más o menos socialista, en la escuela de Stuart Mill y Bernard Shaw, para convertirse en uno de los más conspicuos abanderados, en España y Europa, de la contrarrevolución, heredando la bandera abandonada de otro gran solitario, Donoso Cortés. Es este un viraje que podría aparentar ser de 180 grados, pero Maeztu lo realiza desde un marco de pensamiento plenamente modernista, y aquí viene la tesis de esta nota: tanto el reencuentro con el catolicismo y el valor del sacrificio, como la afirmación del poder como valor necesario y el corporativismo fascista como solución política, fueron asunciones efectuadas por Maeztu con naturalidad, como un curso coherente y no contradictorio, pues detrás de esa aparente metamorfosis se encontraba una búsqueda, un refinamiento de su idea de socialismo: el sacrificio de la persona por los parabienes de la comunidad. Aún en 1929, el reputado historiador del socialismo George D. Cole se refería a Maeztu como el principal exponente europeo del socialismo cristiano.

Gustavo Bueno no sólo aprendió de Maeztu (que se hace eco, a su vez, de la de Oliveira Martins) la interpretación del Quijote que ofrece en libros como España no es un mito, sino también la idea fundamental de que el concepto de socialismo no se opone a capitalismo, sino a individualismo. Ese, el individualismo, fue el movilizador dialéctico de Maeztu desde el principio hasta el final de su trayectoria aparentemente cambiante, el enemigo que estaba detrás de todas sus teorizaciones. La evolución del socialismo inglés al corporativismo fascista, y después al catolicismo, no tiene el carácter de una ruptura, ni de una conversión, término que él siempre evitó: prueba de ello es que el artículo inaugural que publicó en Acción Española bajo el título Razones de una conversión, se titulaba originalmente ¿Por qué me hice más católico? En ese artículo, que es una bellísima y canónica autobiografía intelectual, refrenda esta idea de continuidad en su pensamiento, admitiendo, primero, su alejamiento de la fe: “permanecía alejado de la Iglesia, y es probable que de no haberme puesto a estudiar filosofía, no hubiera llegado nunca a preguntarme en serio si era católico o no lo era, porque el periodismo es dispersión del alma, y a fuerza de ocuparme cada día de temas episódicos, se me pasaba el tiempo sin reflexionar nunca en los centrales, por lo que habré tardado unos veinte años en buscar el camino que San Agustín hizo de un vuelo en diez minutos”, mas añadiendo, por otro lado, la suscripción inconsciente a su núcleo: “he defendido, siquiera incidentalmente, las ideas y los sentimientos cristianos en todos los períodos de mi vida”.

Sorpresivamente, pero no tanto, el filósofo que sacó a Maeztu de la incredulidad fue nada menos que Kant. La cita es larga, mas no la incluiríamos si no fuese de gran interés: “yo debo a Kant, cuya filosofía empecé a estudiar en Alemania en 1911, el fundamento inconmovible de mi pensamiento religioso. Ya sé que Kant ha llenado de escépticos el mundo, con su doctrina de que Dios, la inmortalidad del alma y el libre albedrío son postulados indemostrables de la razón práctica. Ya sé también que es la lógica de Kant lo que ha creado en el mundo la confusión entre el espíritu y el no espíritu, pero lo que a mí me enseñó precisamente es que el espíritu no puede proceder del no espíritu, porque lo que me sorprendió de su filosofía no fué tanto la tesis de que los juicios sintéticos a priori no podrían ser válidos si no hubiera categorías del pensamiento que son al mismo tiempo categorías del ser, sino la existencia misma de juicios sintéticos a priori, el hecho de que 2+2=4 sea un juicio sintético a priori, es decir, el hecho de que las matemáticas y la lógica no sean, ni puedan ser, reflejo de la naturaleza material, sino que son, y tienen que ser, creación del espíritu. Al cerciorarme de ello tuve que decirme que el espíritu es original, y no derivado de la materia, y con ello me limpié para siempre de todos los restos de doctrinas darwinianas que en mi ánimo quedaran, aunque, a decir verdad, no había estudiado nunca el darwinismo; pero lo había respirado del aire de mi tiempo. Todo lo demás que aprendí de Kant me pareció trivial al lado de esta consecuencia decisiva: no sé, ni me importa, si el cuerpo del hombre procede del mono, pero estoy cierto de que el espíritu no puede venir más que del espíritu. Esta verdad parecerá muy elemental a las personas espirituales y reflexivas, pero estoy seguro de que, si se repitiera y propagara lo bastante, no habría tanto incrédulo entre las gentes educadas de los países latinos, porque, entre nosotros, incredulidad y materialismo suelen ser una misma cosa”.

En otro campo del saber, como son los estudios literarios, Maeztu había escrito su gran contribución en Don Quijote, don Juan y la Celestina (otros trabajos renombrables son los de Arte y moral y su discurso de entrada en la Academia de la Lengua, La brevedad de la vida en nuestra poesía lírica). El primero es un trabajo de filosofía de la literatura en el que Maeztu entronca los tres grandes mitos de la literatura española con los tres “arjés” que mencionamos antes, y que armónicamente unidos conforman, según Maeztu, la virtud: el Quijote encarnaría el amor, Don Juan el poder, y Celestina el saber, faltándole al Quijote el poder (“el Quijote es la imagen de la decadencia, porque es un querer sin poder”), a Don Juan la verdad, y a Celestina el amor. Este libro es particularmente interesante porque no es difícil sacar multitud de corolarios políticos de su reflexión literaria. En esta segunda lectura, el Quijote representa la fe, Don Juan el Estado y Celestina la economía. El mito que restauraría el fascismo, para los años en los que escribe, es el de Don Juan, pues el saber y el amor son papel mojado si no hay una fuerza, un poder material detrás de ellos, que los garantice, estimule e impulse. Sin un metro universal de medida, sin una tabla de aquilatamiento de las cosas de naturaleza cosmológica, con los que la Modernidad habría acabado, la restauración de un poder fuerte e indiscutible es conditio sine qua non para asegurar la supervivencia de un mínimum de valores virtuosos, el Estado es como un fragmento del naufragio unitario, la única plataforma que les queda a los hombres para reunirse en torno a un ideal: “enseña la experiencia histórica que los hombres tienden a empeorar cuando se mejoran sus condiciones de vida, si no se cuida una educación severa de mantener y reforzar sus virtudes o si no les obliga a ello la disciplina social misma”. La disciplina social emana del poder, y si este no sirve y defiende valores superiores, se convierte en una tiranía execrable que no merece la pena más que subvertir; mas si el poder asume verdades espirituales y prácticas insoslayables (la patria, el orden, la prosperidad), no hay nada más digno de acatamiento. Maeztu recupera el Estado como una categoría positiva, que no hay que rechazar, sino precisamente conquistar para volverla hacia las corrientes positivas del espíritu y de la Historia, una operación de “salvamiento” que hará también con el capitalismo, como veremos: el problema no son el Estado o el capitalismo per se, sino el de las élites que los dirigen, sensualistas y amorales, y la renuncia de los hombres buenos a introducirse en dichas instituciones, a hacer política y dinero, y supeditarlos a virtudes morales, sobrenaturales, como los Médici en el Renacimiento o, mejor aún, los puritanos de Boston que, lejos de gastarse sus excedentes en lujos, lo dedicaban al municipio, a construir bibliotecas, escuelas, alumbrado, edificios públicos, etcétera. Si el cine es un poseer la máquina para revolverse contra los efectos de su supremacía, que diría, farettaneamente, mi amigo Guillermo Mas, Maeztu propone parecida jugada con el Estado y con el mercado: acudir a ellos para subvertir la Modernidad desde sus mismos medios, volteados a fines, haciéndolos regresar a su condición original de instrumentos.

Pero hay en Maeztu una sutil admiración hacia las formas de dominio, un gran interés por los dispositivos que movilizan a la acción, que recorre en todo momento su pensamiento, y que va conformándose de distintas maneras a lo largo de su obra, sin nunca abandonarle. Es, en definitiva, un nietzscheano, como él mismo confiesa, en un fragmento que apuntala lo que venimos diciendo, su filiación moderna y su transmutación de lo moderno en una operación típica de los mejores autores modernistas: “Aún es más extraño que deba yo a Nietzsche mi alejamiento de los utopistas y mi convicción de que es preciso para que los hombres se perfeccionen, que se sientan de nuevo pecadores, como en los siglos de más fe. Esta consecuencia de las doctrinas de Nietzsche no ha llamado tanto la atención como su odio al Cristianismo y su concepción del superhombre, pero creo que, andando el tiempo, será Nietzsche considerado como uno de los precursores del retorno de los intelectuales a la Iglesia, y merecerá este honor por haber sido el pensador moderno que con más elocuencia ha enseñado a las gentes a desconfiar de sí mismas. Yo había leído a Nietzsche por patriotismo. La flojedad que sentí en mí y en torno durante los años de las guerras coloniales, terminadas en 1898 con la agresión de los Estados Unidos, que a su prestigio de potencia invencible unió la aureola de nación libertadora de pueblos oprimidos, me hizo sentir la necesidad de hombres superiores a los que teníamos. ¡Hombres superiores! Lo que España necesitaba es lo mismo que Nietzsche había predicado: «Os enseño el superhombre. El hombre es algo que debe superarse. ¿Qué habéis hecho para superarle? Y lo que Nietzsche nos enseña es lo mismo que la Iglesia nos viene diciendo desde siempre. Hay que superar al hombre, al pecador, en cada uno de nosotros. Verdad que Nietzsche acusa al Cristianismo de haber creado una moral contra natura; pero aquí no podía seguir a Zarathustra, porque había aprendido en Kant que los juicios sintéticos a priori no vienen de la naturaleza material, porque no proceden de la experiencia, y de ello había deducido que el reino del espíritu no es naturaleza, la naturaleza de los materialistas, sino sobrenaturaleza. Por otra parte, lo que es el superhombre no me lo decía Zarathustra, y tenía que ir a buscarlo a otros modelos”.

Su admiración hacia lo dominante se aprecia de modo elocuente en la sensibilidad que muestra hacia los Estados Unidos en Norteamérica desde dentro, y la reivindicación que pergeña de la mentalidad financiera y empresarial de sus prohombres en El sentido reverencial del dinero, publicados ambos a finales de la década de los años veinte, y muy elocuentes de su nietzscheanismo reconvertido. Este último libro mencionado (un conjunto de artículos, en realidad, como todos los libros de Maeztu) es uno de los escritos más interesantes del ensayismo español del siglo XX, un texto singularísimo, audaz y suculento en torno al problema filosófico del dinero y de las controversias morales implícitas a él. Maeztu ejecuta una defensa de la riqueza entendida con reverencialidad (en realidad, puritanamente) frente a la riqueza que llama “sensual”, “libertina”, meramente entregada a la satisfacción de placeres, y obtenida no sobre el ahorro y la inversión lícitas, sino a partir de la explotación de obreros y consumidores. Pese a los sutiles distingos morales que realiza en su argumentación, el libro es furibundamente amistoso para con el comercio, y su autor se nos presenta como un antipobrista radical, en un ejercicio filosófico de lo más provocador que pueda caber. Si bien haría las delicias de un Antonio Escohotado de haberlo leído (no lo creemos) también le hubiese obligado a corregir la sarna anticatólica de sus esquemas, pues Maeztu enmienda la plana a Weber, y defiende que la reverencialidad hacia el dinero no es necesariamente protestante. Pone a Liguria, el norte de Francia, Bélgica y, en España, a las regiones vasca y catalana como ejemplos de tierras fértiles tanto en la industria como en la piedad católica. Polemiza con Camba, que se hace portavoz de la crítica general que despertó su doctrina en torno al dinero, acusada de protestante y ajena al espíritu español por aquellos que eran de todo menos católicos y españoles, como cuando hoy Yolanda Díaz (perdone el lector la repentina vulgarización del artículo) arroja citas del Papa Francisco, desde su ateísmo champagne, en la cara de sus adversarios creyentes (quiere decirse con esto que la hipocresía es una constante de esa forma ramplona de ver el mundo que es la progre). Dice Maeztu, con su habitual ironía: “El señor Camba dice que la reacción de nuestros escritores ante mi doctrina sobre el dinero evidenció que la España anticatólica demostraba llevar el catolicismo en la misma masa de la sangre. Ahora bien: es muy cierto que la reacción de los anticatólicos ante ciertas doctrinas protestantes, tal como la de la superioridad de unas razas sobre otras, evidencia que, en efecto, llevan el catolicismo en la masa de la sangre, porque si nuestros anticatólicos no han sacado de la historia de Adán y Eva su creencia en la unidad del género humano, no sé de dónde habrán podido sacarla. Pero el sentido reverencial del dinero no es doctrina protestante. Se practica corrientemente en mi país vascongado, y es lo que le ha permitido, al cabo de dos guerras civiles, convertirse en uno de los más ricos de España (…) El espíritu de piedad, unido al de trabajo, produce la riqueza, lo mismo entre los países católicos que entre los protestantes. En cambio, el espíritu sensual conduce a la miseria en todos ellos”. Pero no sólo desde la intelectualidad sistémica recibió ataques a causa de ese libro. Giménez Caballero, que nunca le retiraría la amistad a Maeztu, no obstante escribió sobre el filocapitalismo del último: “Maeztu viste por fin la cogulla de las afirmaciones rotundas, dogmáticas. Sin embargo, de vez en cuando le asoma todavía la oreja al diablo. No se puede borrar así como así un pasado donde los pecados tuvieron su asiento. Por muchas contriciones, penitencias y disciplinazos que se imponga a la carne, la carne es flaca y, a veces, traidora. Ese tufo puritano-judaico de la reverencialidad del dinero es una prueba de que Maeztu conserva algún bastardeamiento”.

En esta idea positiva que expone Maeztu hacia el poder del dinero (igual que hacia el poder del Estado) como un instrumento potencialmente bueno, y en todo caso imprescindible (es decir, del que no se puede prescindir, desde su estricto realismo político), para la construcción de la moralidad, se cifra el origen de la superstición móvil del catolicismo liberal que desarticulará la dictadura franquista a partir de 1960 con vistas a propiciar la Transición democrática, en comunión con los postulados de la democracia cristiana europea y del liberalismo americano, para precisamente expandir la concentración de capital a límites que el Estado franquista no permitía ya. La llamada democracia cristiana hace una inversión: pasa a privilegiar la moralidad del Mercado sobre la virtud contenedora del Estado, siendo consciente de que ambas cosas son incompatibles. Ese es el momento histórico en el que el franquismo y, en fin, la “derecha socialista”, tradición de pensamiento político español que va desde Maura a Miguel Primo y a Franco, pasando por Calvo Sotelo y el propio Maeztu, se divide entre los “aperturistas”, defensores de la liberalización política, y “el búnker”, esto es, los antieconómicos, grandes lectores (y algunos, amigos) de Carl Schmitt, fieles a la idea de que el Estado era el último katechon contra la tiranía del internacionalismo y del Dinero. Pero Maeztu no llegó al desbarre del catolicismo liberal: se queda en un muy difícil y delicado equilibrio entre Estado y mercado, que será el dilecto de Franco, el desplegado en casi todo su régimen (hasta el bandazo tecnócrata del Decreto de Estabilización, que flexibilizó enormemente las regulaciones estatalistas de la economía y el trabajo, principiando una liberalización que permitirá la pronta incorporación de España a la UE cuando el franquismo muera). Puede decirse que Maeztu es el gran filósofo implantado de la historia contemporánea de España, en cuanto que el franquismo, al menos de 1939 a 1959, es una realización casi exacta (todo lo que la realidad difícil y prosaica permite traducir de las ideas líricas y exentas) del ideario híbrido de modernidad y de contrarrevolución que articuló Maeztu. Incluyendo, por cierto, la política exterior volcada hacia lo hispanoamericano, que rigió la diplomacia española hasta los acuerdos con Estados Unidos, a los que Maeztu, como se ha dicho ya, admiraba, siendo también pionero en esto de una línea que va a ser definitoria del liberal-conservadurismo español posfranquista.

Influido por Spengler y sus vaticinios, Maeztu estima en sus artículos de preguerra (léase, por ejemplo, una brillantísima recopilación como “El nuevo tradicionalismo y la revolución social”) que la civilización occidental perecerá, a no ser que se rescaten del basurero al que han sido arrojados los principios autoritarios y universalistas, que él encuentra realizados históricamente en los Reyes Católicos. Pues la España del siglo XVI logró armonizar en su obra estadista la autoridad política máxima de sus iniciativas regidoras e imperiales con la máxima libertad política de sus reinos y sus súbditos. Una armonía imitada brevemente en el área mediterránea de influjo español, y pronto combatida, deliberadamente, por las doctrinas protestantes de la soberanía y el absolutismo que Francia, la fundadora del egoísmo nacional, gran enemiga del Imperio, irradiará en el continente frente al sistema hispano-austríaco. El liberalismo político actuante, constata Maeztu, es un despotismo de las modas, y la política no puede edificarse sobre ellas, sino sobre las constantes probadas no por el consenso o la discusión, sino por la historia y la costumbre: “los pueblos que no defienden su ser están a merced de los vientos”, escribe. Por eso los pueblos vuelven, cada poco, la mirada a regímenes de autoridad y jerarquía, dice Maeztu, porque el ser humano es, por naturaleza, antidemocrático: arrojad a un puñado de hombres a una isla y en dos horas tendréis una jerarquización, una desigualdad. Consciente de ello, Maeztu, que de ilustrado no tuvo nunca nada, propone un trilema antagónico al propalado por la Revolución Francesa: frente a libertad, servicio; frente a igualdad, jerarquía; frente a fraternidad, hermandad. Pero Maeztu sigue siendo un gran moderno en el estilo de sus argumentaciones, formalmente siempre cargadas de ironía, de causticidad incisiva, en un estilo aforístico y poético cargado de rotundidad que recuerda a los mejores escritores del XIX, y sin bajarse en ningún momento de un marco estructuralmente nietzscheano que a cada momento, y según sus intereses, va llenando con contenidos distintos. Aunque se revuelva contra la Modernidad, de un modo siempre más ensayístico e intuitivo que técnico-sistemático, más literario que estrictamente filosófico, como corresponde a la tradición del pensamiento español, Gonzalo Sobejano en Nietzsche en España ratifica esta idea de que, íntimamente, Maeztu nunca dejó de ser moderno y, yo me atrevería a decir, modernista: “Entre el surgimiento del hombre omnipotente al que exalta Maeztu con motivo del desastre del 98, y el Caballero de la Hispanidad proyectado en los años de la Segunda República, sólo hay un cambio de ropajes: la sustancia sigue siendo la misma, la propuesta de un modelo de superación humana, trasunto menor del superhombre”.

La expresión culminante de la exaltación de la voluntad de poder, que a Maeztu angustiaba, se encuentra en Defensa del Espíritu, una obra en la que trabajó durante el último año de su vida y que no llegó a terminar, puesto que, hay que recordar, el asesinato le sorprendió nada más iniciada la Guerra Civil. Según José Luis Abellán, nos han quedado, pese a su incompletitud, elementos suficientes para hacer una caracterización de la que habría de constituir su obra más importante. En este libro, Maeztu trata de dar una fundamentación filosófica del espíritu como el elemento que funda el poder, una idea paralela a su trascendentalismo del dinero (“fortalecer al mismo tiempo el espíritu y la economía de España”, divisa maeztuana), en lo que sería el cierre de su sistema inversor de Nietzsche, puesto que ya escribe como un católico que desea demostrar que la mayor voluntad de poder es la de Cristo: el poder que, siendo infinito, se contiene a sí mismo mediante el amor, por el amor y en virtud del amor.

Nada tiene que ver el anarquista de juventud con el reaccionario de madurez en sus propuestas positivas. Pero hay, efectivamente, un parentesco, como señala Sobejano: ambas máscaras son las de un hombre fundamentalmente rebelde, desencantado y lúcido, un “anarco-aristócrata” que busca con denuedo algún parapeto moral y estético para cubrir la orfandad del hombre en la eclosión del humanismo, el gran problema de los tiempos de Maeztu, y también de los nuestros. Maeztu es, en definitiva, uno de los grandes casos que ejemplifican el desconcierto y zigzagueo que provocó la desertificación de la vida moderna, su ínsita decepción, en los espíritus esbeltos, dentro de un contexto cultural de descomposición sin precedentes, de convulsiones imprevistas y profundísimas. A este respecto, entre el tiempo de Maeztu y el nuestro no hay coincidencia, porque en nuestro tiempo no hay descomposición ya, sino puro chapoteo en la nada: ni siquiera el fin de fête de las décadas últimas del siglo pasado.

Perfumemos nuestros días socialmente putrefactos, discursivamente hediondos, moralmente nauseabundos, dándonos de bruces con inteligencias sublimes como la de Ramiro de Maeztu, un nombre y un hombre que, además, tiene el componente sensual de lo a contracorriente, de lo que ha sido marginado por ser demasiado poco glamouroso para el profesorado universitario y el periodismo fetén (lo menos glamouroso del mundo, como se sabe), inteligente a rabiar, siempre desafiante en sus reflexiones y propuestas, y en su forma de exponerlas, como sólo las mejores plumas saben hacer. Pongamos punto final a este artículo dando voz a la voz desaparecida. Dijo Ramiro de Maeztu sobre la vida: “Vivir es asombrarse de estar en el mundo, sentirse extraño, llenarse de angustia ante la contingencia de dejar de ser, comprender la constante probabilidad de extraviarse, la necesidad de hacer amigos entre nuestros congéneres, la contingencia de que sean enemigos, y estar alerta a lo genuino y a lo espúreo, a la verdad y al error”. En Maeztu, la vida estuvo a la altura de la obra.

Autor

Últimas entradas

Contenidos15/05/2024Sólo ante Dios. Por Pablo Gasco de la Rocha

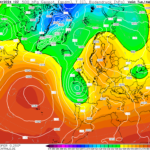

Contenidos15/05/2024Sólo ante Dios. Por Pablo Gasco de la Rocha El Tiempo14/05/2024Previsión miércoles, 15 de mayo de 2024. San Isidro. Por Miriam Herraiz

El Tiempo14/05/2024Previsión miércoles, 15 de mayo de 2024. San Isidro. Por Miriam Herraiz Destacados14/05/2024Por el Día de la Madre (todo el año). Por Carlos Quequesana

Destacados14/05/2024Por el Día de la Madre (todo el año). Por Carlos Quequesana El Tiempo14/05/2024Previsión martes, 14 de mayo de 2024. Por Miriam Herraiz

El Tiempo14/05/2024Previsión martes, 14 de mayo de 2024. Por Miriam Herraiz