|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

En una de las películas que últimamente más me han gustado, un cazador de élite interpretado por Willem Dafoe es contratado por una farmacéutica para internarse en los bosques de Australia y capturar vivo, con vistas a la experimentación, al último ejemplar existente del tigre de Tasmania, un animal raro y exquisito al que se daba por extinguido. En ayuda de la complicada misión, al héroe se le ofrece el hospedaje autóctono de una madre y sus dos hijos, compañía que a priori le resulta inoportuna; más aún cuando descubre que lejos de ser indiferentes a su presencia, la ausencia del esposo y padre del hogar, desaparecido recientemente en extrañas circunstancias, ha dejado un vacío que, de un modo instintivo e impremeditado, empiezan a llenar acercándose cada vez más a él como reemplazo de la figura varonil y protectora.

La búsqueda del tigre se va anudando en el destino del protagonista con la búsqueda de un lugar en el mundo, mediante la creación de lazos con esa madre viuda y esos hijos desamparados, y ello le hace vislumbrar el sentido del que múltiples detalles nos sugieren que a su vida le faltaba. Hay en esta película una rareza argumental, atmosférica y paisajística fascinante, un conjunto de metáforas estremecedoras sobre la condición solitaria, sobre el fenómeno de la simbiosis y sobre el drama del ser extemporáneo, pues Dafoe es el último cazador y el tigre que persigue es el último ejemplar que queda de su especie; ambos, en su final de raza, son excéntricos y hermosos. Cuando el personaje encarnado por Dafoe, de una reserva taciturna plena de carisma heroico, empieza a verse atraído por la ternura con que lo envuelve la familia, su instinto y facultades peritas de cazador (metáfora de su carácter frío y desapegado de lo humano) se entumecen y vuelven torpes, llegando a relegar el perentorio trabajo que le ha llevado hasta esas extrañas latitudes para gozar de las mieles hospitalarias de una familia sedienta de amor. El desenlace en que se resuelve la cinta es redondo, certero. El héroe abate al tigre, y lo llora como si se llorase a sí mismo, a su antigua vida y código de conducta, a la existencia de samurái melvilleano que en ese instante periclita. Para evitar que la inicua empresa que lo contrató rentabilice la captura, decide quemar y deshacerse de los restos del animal, en un acto de gratuidad y redención.

Tenemos la fortuna en nuestro país, tan yermo de grandeza por lo general, de contar con un trasunto real de dicho “ser de postrimerías”, alguien que ha hecho de la literatura y de su creación un credo espiritual al que ha imprimido una coherencia y sistematismo inigualados. Alguien también emboscado en una caza sempiterna, en este caso, de hallazgos líricos que alberguen el fulgor de lo que es prístino y telúrico. Alguien que, cualquier día de estos, no me extrañaría que abdicase de la razón de su inmortalidad: pues José María Álvarez, digamos ya su nombre, es de esos pocos creadores cuyas obras no habitarán el olvido, y que resplandecerá como una estrella vigorosa en el firmamento de la historia lírica española. De hecho, no sería exagerado ni ocioso definirlo, a la manera de la cinta que nos ha servido de frontispicio, como el último poeta total, pues se ha constituido, tras media centuria de producción lírica, como el cultor soberano de los elementos más esenciales, lúdicos y hermosos de la existencia, a saber, el arte, la feminidad y el viajar (y del paso del tiempo en torno a lo admirado, lo amado y lo contemplado: obras, placeres, geografías), conformando una rapsodia caleidoscópica que anota, en el fondo de su pluralidad, un mismo programa: el refinamiento de la mirada, los ojos como órganos máximos del conocimiento a la par que sillares básicos de la sensibilidad. José María ha elevado el flaneurismo a episteme de la poesía, en un ejercicio complejo que espera sentado al filósofo que lo desvertebre de los corsés formales de la poesía y reorganice dichos materiales en los tratados discursivos de la estética.

Pertrechado de un estilo tan bruñido como pulido, tan único como inimitable, José María Álvarez ha logrado refundir motivos y formas ora de la tradición clásica pagana, ora de la moderna en sus más ricos y fecundos jalones, brindándonos a su feligresía, primero en la heliomaquia gigante de Museo de cera, y posteriormente en las veladas secretas, iniciáticas y cultuales que han ido sucediéndose en respectivos títulos adyacentes a su magna obra (como su trilogía lunar, compuesta de Los obscuros leopardos de la luna, Como la luz de la luna en un Martini y Bebiendo al claro de luna sobre las ruinas; o los últimos publicados, Una desamparada hermosura y Música para el funeral de la libertad), una fiesta sensitiva de deleite inapagable que, de tan intensa, nos aporta a los que asistimos a ella una conciencia de pertenencia a la secta, similar a la que manifiestan los personajes de El club de la lucha, pero trocando la violencia anarcoide y el nihilismo insurrecto de aquellos por el esteticismo y el antiprogresismo como estandartes clandestinos de vida y pensamiento.

Los versos de José María Álvarez, recitados en alto, aquilatan como prueba de algodón que su poesía es una gran obra maestra, pues ofrecen al oído, y a través de él, a los filamentos más recónditos y veraces de la sensibilidad, genuinas caricias de Orfeo, dotadas de un maquiavelismo estético (verbal, prosódico, acústico, eufónico) que indigna de tan bello, convocando suavidades y finezas inauditas con una resonancia de mítico relato que religa el espíritu con patrias marchitas, por un lado, y con la médula más vibrante y profunda de la historia de la poesía y del arte, por otro.

Álvarez es un restaurador de lo inexistente, y no puedo encontrar una más alta función para la literatura: restaurar, vivificándolo, aquello que ya no es. Álvarez no es un decadentista, pese a que pueda parecerlo en muchas ocasiones por su filiación al imaginario de la poesía finisecular que Verlaine condensó magistralmente en aquellos versos: “Yo soy el imperio al fin de la decadencia / que mira pasar a los grandes bárbaros blancos / componiendo acrósticos indolentes en un estilo /

de oro donde la languidez del sol danza”. Álvarez es un vitalista que se cabrea con santa ira por la desaparición de la dolce vita, el dolce far niente, de todo ese universo mediterráneo, con sus correspondientes alumbramientos culturales, espirituales y domésticos.

Álvarez es algo más y mejor que un poeta de decrepitudes, es un levantador de mundos y esencias extraviados, que se redime de la conciencia de la finitud de todo lo que admira mediante la certeza de que las afinidades electivas conforman un jardín privado del que ningún malvado puede desalojarnos. Asimismo, tampoco olvida, como decía Novalis, que el mundo, al ser creación divina (los dioses están apelados constantemente en sus labios), no puede estar nunca totalmente huérfano de huellas de luz, por imperantes que sean las sombras: el poeta es el que sabe encontrar lo luminoso en lo oscuro (las iluminaciones en la sombra, que decía el ciego de Sawa), esto es, lo que salva (¿qué si no la belleza?) en medio de la condena del infierno. Verlaine pasado por Kavafis, pero con la cultura enciclopédica de un Burckhardt, y el sentido vital, intuitivo y, en el fondo, alegre, del español: José María Álvarez.

Aunque ese último atributo le ha deparado enormes dolores (escribir en Madrid es llorar, decía Larra, y ser esteta en España y antiprogresista en su medio cultural, una invitación a la incomprensión y el ostracismo), pero precisamente ese su carácter español, esto es, despreocupado en el fondo, le ha permitido combinar lo máximamente meditativo de su formación europea con, en última instancia, lo irreductiblemente festivo de nuestro pueblo, a lo Manuel Machado (esa tristeza alegre a la que cantaba el andaluz), permitiéndole trascender así un romanticismo meramente preso de la melancolía o fondeador del placer del que tenemos tantos y tan notables ejemplos en las literaturas norteñas. Frente a aquellos, Álvarez es un poeta con un sentido del humor ubérrimo, capaz, a la par, de alcanzar la solemnidad del gran clásico, siendo un poeta enormemente dual: delicado y despiadado, según escriba de algo que ama o que odia, con una virulencia también muy española. Mas tras esa dualidad lo que se descubre siempre es un fondo humano de una pieza, invariable en la sinceridad extrema. Cueste lo que cueste. Su desprecio de lo contemporáneo coexiste con un amor inverecundo al hecho de estar vivo. Si ama extraordinariamente la vida, sabe también que ya no hay completitudes, sino fragmentos que recuerdan vagamente aquellas, y él busca, con su mirada atenta y preparada para descifrar lo distinguido, esos fragmentos ocultos maltrechos, esos destellos inaudibles, a través de los cuales reconstruir la belleza completa. Mas, mientras dura la relación gozosa con el fragmento, Álvarez sabe convertirlo en lo absoluto, y no necesita más: sus poemas experienciales lo demuestran, y nos invitan, adiestrándonos, a hacer lo propio, en lo que constituye un espejo para el arte de vivir, el único que, al cabo, realmente importa. Y ejecuta este ejercicio, además, desde todos los puntos de vista: el divino, cuando poetiza en torno a la Historia; el humano, cuando confronta el mundo social o psicológico; el yo individual, cuando versifica sus cotidianidades siempre sublimadas por la mirada sobrelírica. La celebración ditirámbica de los misterios de la carne, de las puestas de sol y de la majestad de ciertas ciudades, la oda del señorío y de las relaciones sociales según códigos añejos, el lamento y el horror por la desaparición de lo que constituyó la flor de la tierra, son perpetrados por Álvarez con la lucidez del que mira con los ojos de Dios.

Pero, sobre todo, Álvarez es el mejor embajador, el defensor irredento, el soldado fiel, el último de Filipinas en la labor cuasi sacerdotal de custodiar la Belleza (como un fuego sagrado que justifica, que da sentido y placer al mundo) en una era que la ha abolido como un día acabara con Dios, y que masacra los restos que de ella quedan en pie como chivos expiatorios de su mediocridad desoladora. Y, en ese sentido, Álvarez es quintaesencia de un perfil humano en vías de extinción: el de quien ha podido entregarse a la escritura y la bohemia sin hacer concesiones a la burocratización de la vida y el simulacro, la falsificación chinesca que se entroniza hoy en la tierra sin ninguna posibilidad de otredad o escape. Fake life, esta, posibilitada por la tríada disolvente de un Estado cada vez más invasivo y destructor de la conciencia, una sociedad de facto analfabeta, barbárica y espiritualmente desnutrida hasta la osamenta, y una cultura que, salvo excepciones, se limita a ser sostén y refuerzo de ese Estado y esa sociedad no ya decadentes, sino excreciones terminales de una larga historia de ocaso.

José María Álvarez no sólo ha quedado casi indemne en su peripecia vital (ahí están sus memorias, Los decorados del olvido, para certificarlo), y por ello lo envidiamos, de este campo de concentración mundial y paulatinamente perfeccionado en sus siniestros valores y en sus técnicas de execración del disidente, sino que ha ceñido balas en versos contra todos esos detritus, ofreciéndonos una playa limpia en donde bañar el corazón a los nostálgicos de una vida previa a la tiranía de la estupidez desvergonzada, la hipermodernidad tecnológica y la homogeneización irrespirable de individuos y culturas.

José María Álvarez es un gran escritor. Pero también, y, sobre todo, una criatura humanamente inverosímil a estas alturas, como aquel tigre de Tasmania, por ser de la raza de aquellos que vivían con el objeto de escribir mejor, más plena y sinceramente, y que escribían para mejor vivir, con mayor densidad y gozo. De la raza de los más grandes (de la que hemos dejado de ser dignos). Aquellos que, sin mentir, sin exagerar, haciendo profesión no sólo de oficio, sino también de fe, de capacidad y de fuerza, pueden escribir su nombre y, al lado, poner la palabra: poeta.

Autor

Últimas entradas

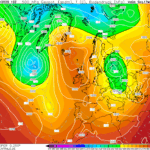

El Tiempo16/05/2025Previsión fin de semana, 17 y 18 de mayo de 2025. Por Miriam Herraiz

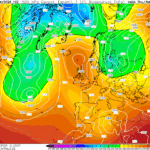

El Tiempo16/05/2025Previsión fin de semana, 17 y 18 de mayo de 2025. Por Miriam Herraiz El Tiempo14/05/2025Previsión jueves, 15 de mayo de 2025. San Isidro. Por Miriam Herraiz

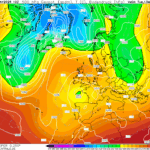

El Tiempo14/05/2025Previsión jueves, 15 de mayo de 2025. San Isidro. Por Miriam Herraiz El Tiempo12/05/2025Previsión martes, 13 de mayo de 2025. Por Miriam Herraiz

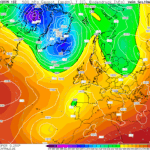

El Tiempo12/05/2025Previsión martes, 13 de mayo de 2025. Por Miriam Herraiz El Tiempo09/05/2025Previsión, 10 y 11 de mayo de 2025. Por Miriam Herraiz y Miguel Ángel Cardenal

El Tiempo09/05/2025Previsión, 10 y 11 de mayo de 2025. Por Miriam Herraiz y Miguel Ángel Cardenal