|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Carolina vivía en el piso de Lisardo aquellos días. Era amiga de su hermana y había sido idea de ésta, de la hermana de Lisardo, el que ella se instalase ahí, provisionalmente, mientras buscaba apartamento en aquella ciudad.

A Lisardo, la verdad, no le suponía nada alojarla en su casa, pues aparte que tenía sitio de sobra (él era lo que se dice un soltero de oro), no se sentía obligado, con Carolina, a guardar protocolos de anfitrión. Su convivencia, además, dado que Lisardo trabajaba hasta tarde, apenas consistía en unos ratos por las noches en que solían cenar juntos –Carolina preparaba la cena– y después veían la tele o jugaban al parchís…

Una noche Lisardo cenó fuera y cuando llegó a casa, pasada la medianoche, se encontró a Carolina en el sofá, vestida con un pijamita de verano, mirando la televisión. Por primera vez desde que la conocía, y hacía ya muchos años, Lisardo se fijó en ella con un cierto interés. Reparó en sus piernas, que eran largas y bonitas, muy blancas; adivinó bajo la tela del pijama un delicioso manjar. Era, para él, como una niña –aquella rubia amiguita de su hermana, angelical colegiala de trenzas y uniforme– que de pronto se hubiese hecho mujer.

–¿Qué tal tu cena? –le preguntó Carolina incorporándose en el sofá.

–¿Mi cena?… Ah, sí, muy bien –le respondió Lisardo, que estaba como hipnotizado por las piernas de ella–. ¿Y la tuya? –preguntó él a su vez, viendo que había sobre la mesita, delante del sofá, una fuente y un plato con restos de comida.

–Muy rica –dijo ella–. La verdad es que me ha salido un pollo de chuparse los dedos.

Lisardo echó un vistazo a la televisión.

–¿Algo interesante? –dijo.

–Qué va, nada, la estaba viendo un poco por ver. ¿Te apete –así lo dijo ella: “te apete”– una partida de parchís?

–Cómo no –dijo Lisardo.

Carolina hizo entonces el ademán de recoger la mesa, pero él le dijo que no, que no hacía falta. Ya la recogerían después. Simplemente echaron a un lado el plato y la fuente del pollo y colocaron el tablero del parchís en su lugar. Lisardo se encendió un pitillo y, sabiendo que a su huésped le molestaba un poco el humo, abrió la ventana del salón. Luego se sentó frente a Carolina, del otro lado de la mesita, y empezaron a jugar. Ahora que la tenía tan cerca, Lisardo observó la cara de ella detenidamente: esos ojos de un increíble color turquesa, esos rosados labios en forma de corazón, esas pecosas mejillas, esa linda nariz… ¿Cómo no se había dado cuenta antes? Carolina, en efecto, era una mujer, una hermosa mujer. Parecía (pensó Lisardo) una princesa escandinava, y esa princesa estaba ahí, con él, a solas con él.

–¡Un cinco! –cantó la princesa–. Salgo yo –y deslizó dos de sus fichas hacia la casilla inicial.

Tampoco la mano de ella pasó inadvertida a la mirada de él. Una mano pequeña, casi infantil, como si no se hubiese desarrollado del todo aún; pero, por eso mismo, dotada de una sensualidad muy especial. Como especial fue la manera en que Lisardo, llegado su turno, agitó el cubilete imaginando Dios sabe el qué. Lanzó el dado y le salió un tres. Nada, jugó de nuevo Carolina. A ella le salió un seis. Volvió a jugar y otra vez le salió un seis, lo mismo que a la tercera tirada, por lo que tuvo que devolver “a casita que es bonita” –le dijo él– la última ficha que había movido.

–¡Jo, qué rabia! –se quejó Carolina, y apretó los labios igual que lo habría hecho una mocosa de ocho o nueve años.

–¿A dónde te creías que ibas tan aprisa? –se burló Lisardo. Luego lanzó el dado, pero tampoco a él le acompañó la suerte.

–Pues más aprisa que tú sí que voy –replicó Carolina, picada por los comentarios que Lisardo le acababa de hacer.

Así, entre piques y contrapiques –todo muy hogareño, todo muy familiar–, transcurrieron unos quince minutos, al cabo de los cuales, a mitad de la partida, Lisardo empezó a aburrirse del parchís. No tenía la mente puesta en el juego (en ese juego) y sí, decididamente, en su contrincante, a la que no había dejado de mirar con una creciente… curiosidad.

–¿Qué tal si lo dejamos? –dijo.

–Jo, claro –repuso ella, metida como estaba de lleno en la partida–, ahora que voy ganando, ¿no? –y volvió a hacer con los labios aquel pucherito infantil.

Fue entonces cuando Lisardo, totalmente –ahora sí– fuera de sus casillas, saltó por encima de la mesita y se abalanzó sobre Carolina, inmovilizándola contra el sofá.

–Pero ¡Lisardo! –dijo ella, al pronto sorprendida más que asustada.

Pero él no dijo nada sino que la agarró del pelo –aquella abundante mata de pelo– y besó sus labios con avidez, al tiempo que con la otra mano palpaba sus pechos, sus muslos, su cintura y daba a su entrepierna noticia de una erección. Luego, inesperadamente, se puso de pie, aunque sólo para decirle:

–Desnúdate.

–Lisardo, po-po-po-por favor…

–¡He dicho que te desnudes!

Y en vista de que ella no se desnudaba, Lisardo cogió de la fuente el cuchillo con el que Carolina había trinchado el pollo, blandiéndolo en el aire y amenazándola con él. Ella, entonces, saltó del sofá y salió corriendo hacia la ventana. Lo siguiente que vio fue que estaba de pie sobre la cornisa, por fuera, con una altura de tres pisos entre su cuerpo y la calzada.

–¡Dios mío! –exclamó Lisardo recobrando de golpe la cordura. Y él mismo sintió vértigo al ver a su huésped allí, sobre aquella cornisa que apenas sobresalía dos palmos de la ventana–. Carolina, te lo suplico, haz el favor de entrar.

–¡No pienso entrar! –dijo ella–. ¡No, no y no! ¡No voy a entrar!

Lisardo intentó serenarse. «¿Qué puedo hacer? –se dijo–. ¿Qué puedo hacer?». Y lo primero que hizo fue desprenderse del cuchillo, que aún tenía en la mano, devolviéndolo a la fuente de donde lo había cogido. Luego se volvió hacia Carolina, haciéndole ver, las manos en alto, que estaba desarmado. Pero todo lo que consiguió fue que ella se desplazase hasta el final mismo de la cornisa, fuera del cuadro de la ventana, dando unos pasitos laterales que le produjeron escalofríos.

Lisardo comprendió que aquello se le escapaba de las manos. Necesitaba ayuda y la necesitaba ya, inmediatamente. No podía permitirse el menor compás de espera. Miró el reloj: era la una de la madrugada. No era, no, una hora normal para hacer lo que iba a hacer, pero menos normal era lo que ahí sucedía. ¿De qué otro modo, si no, solventar tan angustioso problema?

–Carolina –dijo–, escúchame un momento, por favor. Voy a llamar a mi hermana.

–¡No te creo! –gritó ella.

Lisardo cogió el teléfono. Más que la “cuestión de vida o muerte”, pensó, que le forzaba a hacer aquella llamada, le preocupaba ahora, mientras marcaba el número, el susto que iba a darle a su hermana, que por aquel entonces estaba embarazada. Pensó que tal vez fuese más conveniente hablar con Albert, su cuñado, advirtiéndole de antemano que ella no debía escucharles, pero como quiera que fue su hermana quien contestó, súbitamente cambió de idea. Después de todo, era ella y no Albert quien tenía amistad con Carolina.

–Marta, soy yo, tranquila. Perdona que llame a estas horas. Ha sucedido algo, está sucediendo algo…

–¿Pero me quieres decir qué pasa? –le interrumpió ella, alarmada.

–No sé cómo explicártelo. Es Carolina. Está… bueno… está en la cornisa de la ventana…

–¿¡QUÉEE!?

–Tranquilízate, por favor.

–¿Pero tú me estás hablando en serio?

–Sí, Marta, te lo juro, salió por la ventana…, está ahí fuera y… no quiere entrar. Espera un segundo, por favor. Voy a hablar con ella.

–¿Lisardo?… ¿Lisardo? –dijo Marta.

Pero él ya estaba asomado a la ventana, diciéndole a Carolina:

–Es Marta, está al teléfono.

–¡No te creo! –insistía Carolina.

Por un instante (que Dios se lo perdone) Lisardo tuvo ganas de decirle: «¡Anda y que te zurzan!», pero lo que le dijo fue:

–Verás, escucha. –Volvió al teléfono y, aprovechando todo el largo del cable, llevó el aparato hasta la ventana–. Marta, habla alto, por favor, dile a Carolina que eres tú.

Colocó el auricular hacia el exterior, se oyó la voz de su hermana:

–¡Carolina, Carolina, soy yo, soy Marta!… ¡Carolina, por favor!… ¿Me oyes?

Sí, Carolina la estaba oyendo.

–¿Ahora me crees? –le dijo Lisardo.

–Deja el teléfono ahí y apártate –le ordenó ella.

Él obedeció, dejando el teléfono sobre el alféizar de la ventana.

–¿Carolina? –seguía diciendo Marta–. ¿Carolina?…

Y Carolina empezó a caminar, pasito a pasito, en dirección al teléfono. Uno-dos, uno-dos, uno-dos. Ya lo tenía a su alcance cuando sucedió. Sucedió que dio un traspié y se fue para abajo. Un estrépito descomunal, semejante al estallido de una bomba, hizo añicos el silencio de la noche. Lisardo se quedó paralizado. No podía, no quería creer que aquello fuese real. Oyó (pero ni siquiera se acercó al teléfono) la voz de su hermana:

–¿Carolina?… ¿Lisardo?… ¿Estáis ahí?… ¿Carolina?…

Oyó también, enseguida, las voces de los vecinos, que ya presenciaban el espectáculo desde sus ventanas.

–OH MON DIEU, OH MON DIEU, OH MON DIEU!!! –gritó una mujer.

Y otra:

–C’EST PAS POSSIBLE!!!

Pasados unos minutos Lisardo se armó de valor y bajó a la calle. Había ahí un numeroso grupo de personas, la mayoría en bata y zapatillas, alrededor de un coche sobre cuyo techo, completamente hundido, yacía el cuerpo de Carolina, boca arriba, en una postura atroz e inverosímil. Sus ojos de color turquesa, como en aquel poema de Lorca, estaban “abiertos al duro aire”, por la boca expulsaba sangre a borbotones.

–Il faut pas la toucher, il faut pas la toucher –decía un hombre, que luego preguntó, expeditivo–: Quelqu’un la connait?

Lisardo balbució que sí, que él la conocía, que era su compañera de piso. Pero no supo qué decir, en cambio, cuando el mismo hombre le preguntó qué había pasado.

Pronto llegó una ambulancia y, poco después, un coche de la policía. Estaban acarreando a Carolina cuando llegaron Marta y Albert. «Dios mío –pensó Lisardo–, ¿qué les puedo decir ahora? ¿Qué historia les voy a contar?».

Autor

Últimas entradas

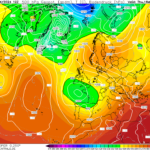

El Tiempo15/05/2024Previsión jueves, 16 de mayo de 2024. Por Miriam Herraiz

El Tiempo15/05/2024Previsión jueves, 16 de mayo de 2024. Por Miriam Herraiz Contenidos15/05/2024Sólo ante Dios. Por Pablo Gasco de la Rocha

Contenidos15/05/2024Sólo ante Dios. Por Pablo Gasco de la Rocha El Tiempo14/05/2024Previsión miércoles, 15 de mayo de 2024. San Isidro. Por Miriam Herraiz

El Tiempo14/05/2024Previsión miércoles, 15 de mayo de 2024. San Isidro. Por Miriam Herraiz Destacados14/05/2024Por el Día de la Madre (todo el año). Por Carlos Quequesana

Destacados14/05/2024Por el Día de la Madre (todo el año). Por Carlos Quequesana