|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Aquella tarde del 25 de mayo de 1915 no estaba “Lagartijo” (porque había muerto unos años antes) pero sí “Guerrita” (con sus 48 años bien llevados) y “Machaquito” (con sus 35 años ya retirado) acompañados de Rafael “El Gallo”, el hermanísimo… Eran los “Califas” todavía vivos (dos años después nacería “Manolete”, el más grande)… Y allí estaban también Don José Ortega y Gasset, que todavía sentía la morriña de su casa de la Avenida de Cervantes (que luego sería de «Manolete»). Chávez Nogales, que ya seguía a su amigo «Juanito» (Belmonte), Bergamín, el más «gallista» de todos… y Pérez de Ayala y Valle-Inclán, especialmente invitados por Julio Romero de Torres. Más la flor y nata de la Crítica madrileña (“ABC”, “El Pais”, “El Imparcial”, “La Nación”, etc.) y hasta el gran Mariano de Cavia, el «inventor» de los «Califas»… y los miles de aficionados que se habían tenido que quedar en la calle porque en la Plaza de “Los Tejares” ya no cabía ni una aguja.

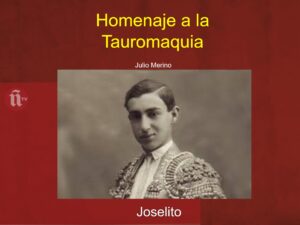

¡Y pisando el albero “Joselito” y Belmonte! ¡Los más grandes! ¡Los más discutidos!

Fue un “Mano a mano” histórico (aunque no fuese el primero), porque los dos genios, aquella tarde, dieron de sí más incluso de lo que llevaban dentro. Quizás porque ellos bien sabían que estaban en Córdoba y que viéndolos y juzgándolos estaban sus maestros “Guerrita” y “Machaquito”. Según las crónicas publicadas en los días siguientes “Joselito”, que vestía de oro y azul celeste, tuvo más suerte que Belmonte con los tres “Murubes” que le correspondieron. Al primero, de nombre “Caprichoso”, negro, zaíno, gordo, lo torea por verónicas y con banderillas y pone ya de pie a los “gallistas” y culmina con la muleta, con adornos que provocan vítores y aplausos. Pero es con el tercero, de nombre “Fiador”, negro, bragao, pequeño, tan pequeño que los graderíos protestan. “Joselito” lancea bien, aunque no logra acallar las protestas y en medio de una bronca atronadora, por el tamaño del cornúpeto. Momento que aprovecharon los “belmontistas” para hacer sonar los pitos antigallistas… ¡Y hasta la policía tuvo que intervenir para que no corriera la sangre de aquellos locos! Todo quedó en palmas y pañuelos blancos cuando cayó el quinto de la tarde, de nombre “Finito”, negro con manchas blancas, bragao y bravo, porque “Joselito” dio toda una lección, con el capote, las banderillas, la muleta y hasta con la espada (él que no mataba bien, a ese toro lo mató de una grandísima estocada). ¡Fue el delirio de los “gallistas”… y hasta de los maestros “Guerrita” y “Machaquito”!.

Aquella misma noche el poeta, escritor y periodista José Bergamín mandaría una crónica con estas palabras:

“Impresionante corrida la que hemos visto esta tarde en la vieja plaza de «Los Tejares» de Córdoba. Está claro que la competencia entre «Joselito» y Belmonte está llegando a su punto más caliente… si hasta tuvo que intervenir la policía en el tercero para detener la masiva pelea, a palos y puñetazos, entre los seguidores de uno y el otro. «Joselito» estuvo genial y muy superior a Juan, aunque reconozco que ambos se complementan. «Joselito» es Mozart y Juan, Beethoven. «Joselito es la ciencia, la sabiduría, la luz, el agua, el saber, la filosofía, el Arte supremo. Belmonte es la improvisación, la imaginación, la sorpresa, lo nunca visto, el día y la noche mezclados, el fuego, la pasión…Sí, no me extraña que Valle se haya vuelto loco con él, es de su propia cuerda. Locos geniales. Pero, mi locura es José, sin duda el más grande de todos, de los pasados, de los presentes y seguro que de los futuros. La Historia lo dirá.»

Pero, allí estaba también Juan Belmonte y tan extraordinario y tan valiente estuvo con sus tres toros que hasta Valle-Inclán se le rindió y esa misma noche les decía a sus contertulios Pérez de Ayala, Romero de Torres y Ortega. “A Juanito (refiriéndose a Belmonte) ya sólo le hace falta que le mate un toro en la plaza. Es increíble lo que este hombre es capaz de hacer delante de un toro. Sí, “Joselito” es un grandísimo artista, pero Juanito es la locura, la pasión, el esperpento”. Por su parte el crítico Corrochano diría: “Está claro que Belmonte no necesita “su” toro para demostrar lo que lleva dentro. Belmonte está demostrando que se puede torear bien a todos los toros, a los mansos como a los bravos, obligándoles a pasar, empapándolos, templando la suerte y toreando de brazos”.

Y el biógrafo Aguado escribe: “José y Juan acabarán fundiéndose. Se complementan, se estudian, se copian… José no es el mismo desde que apareció Juan y Juan supo dedicarle a la parte estética la atención que veía en José”.

Pero aquella Feria de Córdoba de 1915 no terminó con el “mano a mano” de “Joselito” y Belmonte, porque, como puede verse en el cartel que reproducimos, hubo otras dos corridas más:

El día 26 compusieron la terna Manuel Rodríguez Sánchez “Manolete” (padre) y “Joselito” y Belmonte que repitieron. Fue la tarde de los “Miuras”, que ya también por entonces eran los más temidos y tal vez por ello los genios sevillanos no se la quisieron perder, sabiendo como sabían ambos que sus críticos les acusaban de torear siempre con “toritos”. También “Manolete”, padre, tuvo aquella tarde su tarde, porque demostró que era un gran torero y que los “Miuras” eran sus preferidos. “Manolete” padre, que pudo ser la figura de su tiempo, si no tiene la mala fortuna de saltar a los alberos coincidiendo con la irrupción de “Joselito” y Belmonte. A pesar de ello esa temporada toreó 57 corridas y con “Joselito” de compañero, 18.

Y la tercera, el día 27, en la que torearon “Manolete” padre, “Joselito”, Belmonte y “Saleri II” (con toros de José María Pérez de la Concha).

No es de extrañar, pues, que aquel mano a mano y aquel cartel de 1915 se repitiera los años siguientes (1916 y 1917). Luego, después, y cuando ya “Joselito” y Belmonte habían alcanzado la cumbre de la tauromaquia española y su cotización había subido a unas cifras astronómicas, no volvieron a torear en Córdoba. A este respecto cuentan los biógrafos que el poder de “Joselito” había llegado a tal extremo que una tarde cuando salía del hotel que se hospedaba en Madrid vio que estaban reunidos en la cafetería del mismo a los más importantes empresarios, que trataban de ponerse de acuerdo para no pagar al figura lo que exigía se plantó ante ellos y les dijo: “Señores, voy a tomar un caldo en Lhardy, si a mi vuelta siguen ustedes maquinando sobre mi dinero, les aseguro que no vuelven a verme en sus plazas. Así que piensen bien y cuenten lo que les puede costar”… y, al parecer, cuando volvió de Llardy habían desaparecido los empresarios (y es que ellos mejor que nadie sabían la fuerza que tenía “Joselito” y que era el único que llenaba a rebosar las plazas y costasen lo que costasen las entradas).

Fue a partir de esa tarde de la Feria de Córdoba cuando “El caballero audaz”, montillano de nacimiento, reprodujo algunos comentarios que “Joselito” le hizo en una larga entrevista de la que reproducimos algunas frases: “Empecé a torear a los 14 años. Nadie me había enseñado, el toreo no se aprende, yo no había visto jamás un toro de lidia y la primera vez que me puse delante de él hice las mismas suertes que hago hoy. Es una cosa especial que uno no sabe explicarse, y que parece que ya estuvo uno en otro mundo, donde le enseñaron a torear. Soy religioso sin ser beato, creo en Dios y, sobre todo, tengo una fe ciega en la Virgen de la Esperanza. Las mujeres me gustan más que nada: eso, por sabido, se calla, como si yo no torease más que para hombres, ya me había cortado la coleta… Algunas veces, en esas tardes fatales que tiene uno, cuando casi con las lágrimas saltadas se deja los trastos de matar y se refugia uno en la barrera… al volver la cara al tendido, en medio de la hostilidad de los que gritan, se tropiezan nuestros ojos con los ojos bonitos de una gachí que con la caricia de su mirada compasiva, quiere consolarnos y entonces me he ido al toro, como un jabato, con el capote y animado por el calor de los ojos de la desconocida he levantado al público haciendo todo lo que sabía y algo más (¡Dios, eso me pasó en Córdoba!). Yo lo tengo claro si mil veces naciera, mil veces sería torero. Yo no veo nada más bonito, más artístico, ni más emocionante que el toreo… yo no me cambiaría por nadie, ni emperadores, ni generales, han saboreado el triunfo de una buena tarde n el redondel de la plaza de toros de Madrid. Eso es el delirio, a mi me parece que no hay nada comparable en el mundo”.

En su libro “Lances que cambiaran la Fiesta” el escritor Santi Ortiz describe así a los dos artistas sevillanos:

“José es un torero largo; Juan, intenso. A Joselito el toreo le entra por la cabeza; a Belmonte, desde las raíces de la tierra. José domina, Juan siente. José es apolíneo, Juan dionisíaco; aquel es la luz, este las tinieblas. El ying y el yang que dirían en China. Sin embargo, su extensa y rica competencia, enriquece a ambos. La tradición se aviene al arte nuevo; la revolución aprende de las normas. José se acerca a Juan y este a José. Y entrambos elevan el toreo a su más alta cúspide a través de una competencia que desgajará a España en dos mitades, en dos banderías irreconciliables… que desbordará la pasión extramuros de las plazas de toros: gallistas y berlmontistas, sus espadas en alto -y nunca mejor dicho-, mantendrá en versión corregida y aumentada la pugna entre frascuelistas y lagartijeros de la primera época dorada del toreo. ¡Ay, José! El complementario de Juan; la otra cara rutilante de la moneda de la época más apasionada y apasionante del toreo. El polo natural opuesto a la heterodoxia belmontina. A José, hijo, sobrino y hermano de toreros, le salieron los dientes toreando y viendo torear; a Juan «lidiando» clientas en la quincallería paterna. José, provisto del respeto de su apodo familiar, desarrolla su carrera desde «dentro de la alambrá»; Juan, desde fuera, como furtivo nocturno o gastando fondillos en las tapias de los tentaderos. José ejerce desde siempre de paladín de la tradición; Juan encarna al saboteador de reglas y preceptos. Uno guardará las formas en el menor detalle, vestirá de corto y «olerá» a torero hasta en pijama; el otro vestirá a la inglesa, fumará en pipa y llegará al sacrílego tijeretazo que le cercene la coleta -seña, entonces, de identidad y actividad torera- cuando estaba en su máximo apogeo y sin pensamiento alguno de retirarse”.

Por tanto, no es de extrañar que “Machaquito” le dijera aquella noche del mano a mano al hermano Rafael “El Gallo”: “¡Rafaé, tenía usté rasón… Joselito no es un torero, Joselito es un genio, Joselito es Dios!”.

Las mujeres del rey de los toreros

Decían los antiguos que “detrás de un Hombre grande siempre hay una Mujer grande” (o varias, añado yo). Es el caso de “Joselito”, pues el rey de los toreros no sólo tuvo una sino varias y por este orden temporal: primero, y siempre, su madre, Gabriela Ortega Feria, “la señá Gabriela”. Luego, en su primera juventud, se enamoró platónicamente de Guadalupe Pablo Romero. Después aparece en su vida la grandísima Margarita Xirgú (la luego musa de Lorca). A continuación vive un romance con la “Argentinita”, Encarnación López, (muerto “Joselito” fue la amante y el amor de Ignacio Sánchez Mejías)… Y por si no fuesen suficientes habría que hablar también de Adelita Lulú, la famosa cupletista competidora de Raquel Meller y Consuelo Hidalgo, la “vedette” más famosa de aquellos tiempos, por sus bellísimas piernas.

Pero, como aquí no se trata de escribir una obra extensa sobre los amores de “Joselito” me voy a centrar en las tres mujeres que más le marcaron. Aunque antes es interesante saber lo que pensaba “Joselito” de las mujeres: “¡Hombre!… ¿a quién le amarga un dulce?… pero el peor enemigo que puede tener un torero es la mujer. Un enemigo muy adorable, desde luego, pero muy peligroso. Nosotros los toreros, desde que comienzan la temporada hasta que concluye, debemos de huir de las mujeres bonitas y hacer de casto José. Las mujeres son un vino dulce que se sube fácilmente a la cabeza y dobla las piernas, y para torear hay que estar muy fuerte. Hay sobre todo que tener las piernas como el acero y la cabeza muy firmes… ¿Ven ustedes esta medalla doblada?, fue el pitonazo de un toro que me echó mano. La noche antes de la corrida, me la había pasado mirándome los ojos de una bella mujercita” (palabras recogidas de la novela de Alberto Insúa “La mujer, el torero y el toro”).

Pero, ¿quién era la madre de “Joselito”? Veamos algo de su biografía: “Gabriela Ortega Feria (1862-1919), conocida artísticamente por su propio nombre o como la “señá Gabriela”, nació el 30 de julio de 1862 en Cádiz. Proveniente de una familia gitana de artistas y toreros, fue una bailaora y cantaora de renombre en aquella época. Se casó en Sevilla con el torero Fernando Gómez “El Gallo”, con el que tuvo seis hijos, tres hombres Rafael, Joselito y Fernando(los tres toreros) y tres mujeres Gabriela, Trini y Dolores (las tres se casaron con toreros). Vivió por y para su familia, tanto que renunció al baile y a su carrera profesional cuando contrajo matrimonio con el Gallo, en el año 1885. Enviudó y tuvo que hacer frente a los problemas económicos que esto supuso. Sacó adelante su casa y crío a sus hijos hasta que dos de ellos empezaron a ganar dinero y a mantener a la familia. La salud de Gabriela empeoró y falleció el 25 de enero de 1919 en Sevilla, a la edad de 56 años” (Wikipedia). Gabriela Ortega debió ser una mujer ejemplar, por lo que hablaron de ella sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, todos los que la conocieron y por el entierro multitudinario que tuvo tras su muerte.

“Joselito” la tuvo siempre como un altar y no hizo nada en su vida sin contar con su apoyo. Hasta el punto de que, según sus mejores amigos, a “Joselito” le inundó tal depresión cuando murió que ya no fue el mismo lo poco que vivió después (murió tan sólo un año más tarde).

De ella diría en una entrevista periodística, entre otras cosas: “Mi madre se llamaba Gabriela Ortega. Era un poquito alta, más bien metida en carnes y con mucho carácter. Fue una mujer seria, de talento, que pasó a la historia como mujer y como madre. Hablaba de toros mejor que un hombre y eso que no fue a ninguna corrida; pero tuvo tres hijos toreros. Y su marido también lo fue, Fernando el Gallo, mi padre.

Aquí en Sevilla, la conoció mi padre. Ella bailaba y fue una bailaora muy buena. Mi padre la conoció en el café del Burrero, donde trabajó muy poco tiempo

Mi madre era cuarterona. Porque mi abuela no era gitana. Mi abuelo, sí. Mi abuelo era gitano, hermano del célebre banderillero el Cuco [Francisco de Asís Ortega Díez], que estuvo colocado con el Tato y con Frascuelo. También tuvo otro hermano que se llamó Barrambín [Gabriel], banderillero de Cúchares, con quien murió en la Habana. Y otro, el tercero, el Lillo [Manuel], que fue banderillero de Cúchares. O sea, que en la dinastía de mi madre hubo tres toreros”.

La historia de Gabriela y el “Gallo” fue, en realidad, un romance casi de película, pues ante la oposición de la familia de ella, no tuvo mejor idea que raptarla. Reproduzco de “El Heraldo de Madrid” parte de la leyenda: “Hace ya muchos años, más de treinta y dos, bailaba en Sevilla, en el café Filarmónico, una admirable y honestísima cañi, la «Grabiela», cuyos encantos traían de coronilla a la espuma de la aristocracia y a la flor de la majeza. El Gallito, padre, (…), que por aquellos tiempos mecíase en las cumbres de la notoriedad, cautivó con su ingenio a la cañi y venció sus escrúpulos con promesas, logrando así ahuyentar a sus rivales y ser proclamado novio oficial de la esquiva bailadora.

Mas no se conformaba el lidiador con las dulzuras espirituales del noviazgo: quería algo más substancioso y más positivo, y para saciar, sin amarrarse de por vida, sus deseos, y vencer la resistencia de la virtuosa, brava y áspera mujer, planeó un pícaro engaño que la hacía rendir su albedrío.

Una noche, la Gabriela, el Gallo y algunos amigotes del espada salieron de Sevilla y refugiándose en un cortijuelo. La bailarina se vistió un rico traje y prendiose en el busto las simbólicas flores del naranjo; el lidiador llenose de alhajas resplandecientes y muy grave vio entrar en la habitación a Bartolesi, el fornido piquero, que, disfrazado de cura, hizo una parodia irrespetuosísima del más temible de los Sacramentos.(…)

Los bendijo, se fue con los amigotes y el Gallo vio de par en par las puertas de la gloria. Pero trascendió la aventura, indignáronse los hermanos de la Gabriela y el Gallito, acorralado temiendo que los sabuesos que le perseguían le hiciesen un agujero incerrable en la piel, comenzó a negociar, se vino a las buenas y se casó”.

A su muerte le dedicaron muchas coplas, canciones y poemas.

El gran amor fue Guadalupe (Pablo-Romero)

En 1917 “Joselito”, con 22 años, lo tenía todo: salud (se cuidaba como ningún torero lo había hecho hasta entonces, hacía mucho deporte, no fumaba, apenas si bebía y tenía incluso su médico particular), dinero (era ya un millonario, porque cobraba más que los demás toreros y los empresarios se lo disputaban), fama (España entera sabía su nombre y conocía su imagen mejor que la de los Presidentes del Gobierno y la Prensa lo perseguía porque sabía que vendía más que nadie) y amor (“Estoy enamoradísimo de la hija de un popular ganadero sevillano y voy a casarme con ella. Dentro de un par de temporadas, me retiro. Y lo voy a hacer como Guerrita: en la feria del Pilar de Zaragoza, a la que tanto amo, y por sorpresa”)… y además, como escribiría más tarde González-Ruano “tenía la gloria del gitano (su madre, la “señá” Gabriela; su abuelo, Enrique Ortega Díaz, conocido como “El Gordo Viejo”, bailaor y banderillero, en esos momentos patriarcas de todos los gitanos de Cádiz y su provincia; y toda la familia por parte materna le adoraban), el oído con música y el sueño con vela, la vida jaleada y un cortejo de llanto y laurel para su muerte” .

¡Ay, pero, como dice el pueblo, hay amores que matan!… Porque fue aquel amor, que tenía nombre y apellidos, el que le llevaría a la muerte en Talavera el triste 20 de mayo de 1920.

Se llamaba Guadalupe de Pablo-Romero y era la menor de las tres hijas (sus hermanas se llamaban María Hermosa y Leonor) de Felipe de Pablo-Romero y Llorente. “Joselito” conoció a Guadalupe cuando sólo tenía 8 años e iba con su hermano Rafael a las tientas que organizaba “Don Felipe” en su finca y al igual que el padre se enamoró de aquel niño que ya “toreaba” como un ángel… y es verdad que Don Felipe vio enseguida en él lo que llevaba dentro y a partir de aquel momento “Joselito” pasó muchas tardes toreando vaquillas en aquella finca y conviviendo con los toros. Hasta el punto que Don Felipe le llamaba “Mi hijo”. Naturalmente aquellos “niños” fueron creciendo y lo que al principio fue simple admiración con la adolescencia les llegó el amor. Guadalupe se enamoró locamente del joven novillero, triunfador, guapo, más alto que los demás, atlético y hasta deportista (ya jugaba por entonces al fútbol cuando podía) y “Joselito” no olvidaría jamás aquellos ojos azules y patricios.

Sin embargo, los clarines de aquella Feria del Pilar jamás sonaron para “Joselito” y tampoco llegó a ver a Guadalupe vestida de novia. Según cuentan los biógrafos la familia entera, comenzando por el padre, “Don Felipe”, pertenecientes a la aristocracia sevillana, en cuanto se enteraron del noviazgo oculto de la pareja se opuso radicalmente y hasta le prohibieron que se viese con el “gitano” (“Sí, será el número 1 de los toreros, y será rico y guapo, como dicen las mujeres, pero es gitano, y mi hija no se puede casar con un gitano”)… Llegadas a oídos de “Joselito” estas palabras, él que había “tentado” numerosas veces en aquella casa, se lamentó hondamente y a sus amigos más íntimos les dijo: “¡Qué barbaridad, antes me llamaba hijo y ahora gitano!”

Y es que la sociedad sevillana de aquellos primeros años del nuevo siglo estaba perfectamente delimitada, en la base el pueblo llano, la gente que todavía pasaba hambre; luego los empleados y profesionales, que se veían negros para llegar a final de mes y los Nobles, la Nobleza de los grandes palacios y las extensas fincas. Aquella aristocracia que, incluso, criticó los funerales en la Catedral por el torero tras la muerte en Talavera, con un famoso artículo que publicó en “Correo de Andalucía” el canónigo y escritor Juan Francisco Muñoz y Pavón, a quien se debe la coronación canónica de la Virgen del Rocío, el 23 de mayo de 1920, del que recogemos estas palabras:

“Llegáis en vuestra democracia a rendir parias a la memoria del torero muerto, asistiendo a su funeral, y ponéis como chupa de dómine al Cabildo porque es «tan demócrata» que hace sufragios por un fiel que ha pasado a mejor vida en comunión con la Iglesia. ¿O es que va nuestro Cabildo a guardar estos funerales para cuando muera un político, enemigo de Jesucristo y su Iglesia, y venga la Real Cédula de ruego y encargo?

Ahora, si Joselito no ha sido tan funesto para la nación y para la Iglesia como lo son los políticos -aquí entran también los locales-, nadie tiene la culpa. El pobrecito puede decirse que no ha hecho mal a nadie. ¡Ojalá que de todos los que mueren pueda decirse otro tanto! ¿Será por esto por lo que en los funerales de los políticos no suele haber más que ‘la música y acá’, y en las honras de Joselito ha estado ‘toda Sevilla’, empezando por vosotros, los títulos y los grandes, y acabando por los pobres y los humildes? ¿Es que os duele el contraste?… El remedio no está en Roma: mereced ser queridos en vida y llorados en muerte. El pueblo hará lo demás».

Pero, para la Historia quedaron dos gestos que certifican el amor que “Joselito” sentía por Guadalupe. Uno fue la foto que se hizo junto al retrato que el pintor Miguel Ángel del Pino le había hecho a las tres hermanas Pablo-Romero y que se presentó en la gran “Exposición Primaveral” que organizó el Ateneo de Sevilla en los salones del Ayuntamiento. Enterado “Joselito” se fue rápido a la exposición y se hizo una foto junto al cuadro para que se viera al lado de Guadalupe (desgraciadamente, y a pesar de mis pesquisas, no he podido hacerme con aquella foto que si publicó “El Correo”). Del otro gesto, afortunadamente, si quedó constancia. Fue el brindis de uno de sus toros que le hizo en la plaza de Bilbao.

También quedaron para la Historia los gestos de ella. Se cuenta que cuando llegaron los restos de “Joselito” a Sevilla y la ciudad entera se echó a la calle, vestida de luto y llorando a “moco tendido” (como se decía entre los gitanos), una mujer joven y bella, vestida de negro de los pies a la cabeza, y como si estuviera cantando una saeta, gritó con todas sus fuerzas ¡¡¡¡Joselitoooooooo!!!!… antes de caer al suelo desmayada. Era la niña Guadalupe, el gran amor de “Joselito”. Y otro gesto del que también quedó constancia, lo que hizo escribir en su testamento pocos días antes de morir en 1983 (60 años justos después del fatídico 20 de mayo de 1920): “Confío y mando a mis herederos que nunca falte un ramo de rosas rojas en la tumba de “Joselito”, mi amor”.

Pero “Joselito” tuvo otras mujeres… aunque a ninguna amó como a la “niña” Guadalupe.

MARGARITA XIRGU la diva

Margarita Xirgu Subirá nació el 18 de julio de 1888 en la localidad catalana de Molins de Rey, en la provincia de Barcelona. Hija de Pedro Xirgu y Martí y Josefa Subirá Polls, cuando cumplió ocho años su familia se instaló en Barcelona. En 1900 empezó a trabajar en un taller de pasamanería y se aficionó al teatro en la sede del Ateneo (Distrito V) de Barcelona, al que era asiduo su padre.

Comenzó su labor como actriz en grupos de aficionados desde niña y debutó profesionalmente con la compañía de Josep Santpere. En 1910 formó su propia compañía, y estrenó, entre otras, las obras Andrónica y La reina joven en el Teatro Romea de Barcelona, lo que le granjeó un gran prestigio en la escena catalana.

En 1914 dio el salto a Madrid, donde trabajó en el Teatro Español, interpretando obras de Valle-Inclán, George Bernard Shaw, Gabriele D’Annunzio, Alejandro Casona (La sirena varada, 1934) y Federico García Lorca, del que fue asidua colaboradora, pues el poeta de Fuente Vaqueros estrenó casi todas sus obras importantes con ella: Mariana Pineda, con decorados de Salvador Dalí; La zapatera prodigiosa, Yerma, Doña Rosita la soltera o El lenguaje de las flores y el reestreno de Bodas de sangre.

Poco antes del inicio de la Guerra Civil Española emprendió una gira por Sudamérica con obras de Lorca. En 1937 hizo Yerma y Doña Rosita en el Teatro Odeón de Buenos Aires. En 1938 actuó en la película argentina Bodas de sangre. Murió en Montevideo el 25 de abril de 1969.

“¡Hombre!… ¿a quién le amarga un dulce?… pero el peor enemigo que puede tener un torero es la mujer. Un enemigo muy adorable, desde luego, pero muy peligroso. Nosotros los toreros, desde que comienzan la temporada hasta que concluye, debemos de huir de las mujeres bonitas y hacer de casto José. Las mujeres son un vino dulce que se sube fácilmente a la cabeza y dobla las piernas, y para torear hay que estar muy fuerte. Hay sobre todo que tener las piernas como el acero y la cabeza muy firmes…”.

Pero, ¿cuándo se conocieron “Joselito”, el Rey de los toreros y Margarita Xirgu, la Reina del teatro? ¿Cuáles fueron sus relaciones?… En esto no se ponen de acuerdo ni los biógrafos de él ni los de ella. Sin embargo, el escritor Doménec Guansé dice que “Un domingo por la tarde -una tarde de sol- fue la Xirgu a los toros. No había ido nunca. Quien la convenció de ir y la acompañó aquella tarde fue el diputado Emili Junoy, hombre de muchas amistades y simpatía. El espectáculo estuvo a punto de defraudarla. Toreaba uno de los toreros más famosos del momento, Joselito (José Gómez Gallito), y la misma sensación de seguridad que daba, con tanto aplomo y coraje, hacía que ella no sintiera la más leve emoción. La gracia y la elegancia de los movimientos y de las actitudes del torero no eran lo suficiente para convencerla. Hasta que de repente, la sonrisa se transformó en grito de pasmo. El toro, abordando al torero bruscamente, lo lanzó con una embestida de su bien astada cabeza contra la barrera.

«Fue entonces – comentó ella – cuando comprendí la trágica emoción de aquel juego terrible y temerario».

Por suerte, Joselito se salvó y Margarita Xirgu se vio libre de un gran peso. Con Emili Junoy habían ido a interesarse por el torero a la enfermería; Joselito agradeció después el interés que le había demostrado la ya ilustre actriz, y se hicieron amigos.”

Aunque el escritor no menciona la fecha pude saber por el cronista de “ABC” que ese primer encuentro sucedió el 13 de junio y aquella tarde en el cartel figuraba el nombre de “Joselito” al lado de Juan Belmonte y Vicente Pastor.

A partir de ese momento el torero y la actriz se ven con tanta frecuencia que, naturalmente, corrió el rumor de un idilio. Lo que no sorprende ya que la Xirgu estaba en el mejor momento físico de su vida, tenía 27 años, como la describe el “Caballero Audaz”: “Muy morena, tan morena, que su piel tiene trechos -las ojeras, la barbilla, el cuello- por donde broncea. Sus ojos, muy grandes y muy negros, brillan a veces con un fulgor siniestro, como los de una tigresa… Nunca están quietos. Van delante de su palabra para daros la perfecta sensación de la alegría, del dolor, de la tristeza, del placer.”

Pero, aquellas relaciones culminaron en las dos fiestas que los hermanos “Gallo” (Rafael y “Joselito”) le dieron a la famosa actriz en su finca de “Pino Montano” en enero y febrero de 1916 y que fueron publicadas, con gran lujo de fotografías, en la revista “La lidia”. Sobre la primera fiesta escribiría el crítico Durabat: “Quiso Gallito rendir un tributo de admiración a la insigne trágica y allí en el campo donde resaltan más la belleza de las cosas, dio la fiesta con todo el sabor de los cortijos de Andalucía, donde los toros y las guitarras, la majeza y el vino, los cantares y su cielo hacen un paraíso de aquella bendita tierra, Seguramente no olvidará la eminente actriz tal obsequio en toda su vida”.

Y no la olvidó en toda su vida, porque muchos años después, ya en el exilio, en su casa de Montevideo, le contaría a su amigo Bergamín, el gran admirador de “Joselito”, las dos fiestas que “Joselito” le organizó en la finca de “Pino Montano” y ante las preguntas del escritor y poeta, dijo entre otras cosas:

– Sí, “Joselito” me encandiló, no lo niego, y no te oculto que a mi vuelta de Sevilla estuve a punto de divorciarme. Y es que “Joselito” era, por entonces, joven (y digo joven porque tenía 7 años menos que yo) y muy simpático. Pero, sobre todo era un hombre hecho y derecho… y arrojado y valiente, como demostraba siempre ante los toros

– Sí –le interrumpe Bergamín-, pero “Joselito” mataba mal…

– ¡Ja, ja,ja!… ¡Ah!, yo no lo sé, ya sabes que nunca fui una gran entendida en eso de los toros… pero sí te puedo decir que, en mi criterio y por mi experiencia, no solo sabía matar bien… Ja, ja,ja, ¡pero que muy bien!, no solo eso sino que sabia montar a caballo y picar mejor que nadie, que no ha habido otro banderillero como él… y que si no mataba bien con el estoque remataba con la puntilla mejor que cualquier puntillero profesional… Ja, ja,ja…

Y mientras hablaba no dejó de reír, con la pillería que siempre tuvo sobre los escenarios. La verdad es que nunca se supo si aquellas relaciones entre el torero y la diva del teatro llegaron a algo más que una gran amistad.

¡Lo cierto es que Margarita Xirgu no volvió a pisar una plaza de toros tras la muerte de “Joselito” en Talavera de la Reina!

ENTRE EL AMOR y la muerte

Nadie se explicó entonces cómo el Gran Napoleón, el más grande de los generales de la Historia, junto con Alejandro Magno y Julio César, pudo perder la batalla de Waterloo cuando la tenía ganada (habrían de pasar muchos años para comprender que aquella jornada Napoleón ya no era el mismo de Marengo do Austerlitz)… Igual sucedió con la muerte de “Joselito” en Talavera. Nadie se explicó entonces cómo el torero que más sabía de toros y mejor dominaba todas las suertes de la lidia pudo dejarse matar por un toro (“Bailaor”) que no era ni mejor ni peor que los 1564 que había toreado a lo largo de su vida.

Sin embargo, y tuvieron que pasar muchos años para ello, ya se sabe perfectamente que “Joselito” no era aquel día el “Joselito. El rey de los toreros” que nos describe Paco Aguado, su mejor biógrafo, ya casi al final de su obra: “A esas alturas de su carrera, a punto de cumplir los 25 años, también había comenzado su degeneración física, pues como todos los toreros de su familia, a pesar de ser el más fuerte y el más inteligente, había dejado de cuidarse y ya la inevitable tendencia a la obesidad genética y la dolencia hepática, de tipo hereditario, estaban haciendo acto de presencia”.

“Tampoco su ánimo era el de antaño –sigue Aguado-, trastornado por aquel aluvión de contrariedades que se le presentaron en los últimos años: la muerte de su madre, el enfado con su hermano Rafael, las tensiones con Ignacio, la campaña de Corrochano, el rechazo de Pablo Romero y las humillantes condiciones que le impuso para la boda… José María de Cossío, que fue uno de sus amigos más cercanos, asegura que “Joselito” fue siempre un muchacho triste, pero en esa última época “se había acentuado su propensión a la melancolía”. Después de cortar una oreja en Bilbao el 3 de mayo, en su enésimo mano a mano con Belmonte, el torero se reunió con Ramón Mora Figueroa y con el escritor, que había bajado a verle desde su casona de Tudanca. Cossío le encontró deseoso de evadirse de todo con su tema preferido, los toros y el toreo. No tenía más aliciente ni diversión que su mundo de siempre. Y, más que pedirle, le rogó que le acompañara en todos sus viajes hasta la temporada de verano, “porque –le dijo- nadie está más solo que yo en el mundo.””

Como tampoco le favorecía el clima de tensión política y social que se vivía entonces en España. La degeneración de los partidos políticos de la Restauración y la corrupción generalizada que había invadido las Administraciones públicas, dieron lugar, entre otros desastres, a los asesinatos de Canalejas en 1912, siendo Jefe del Gobierno, y el de Eduardo Dato, en 1921, siendo igualmente Jefe del Gobierno… y la depresión económica que surgió como consecuencia del final de la primera “Gran Guerra” hizo que el mundo del trabajo prácticamente se rebelara contra el sistema y contra la Monarquía. Sobre todo entre los año 1917 y 1920, en los que prácticamente España fue una “huelga general” (o como le llamaron algunos “el trienio blochevique”). Todo lo cual hizo que ese malestar llegara también a las plazas de toros. El paro, los sueldos de miseria, la escasez de vivienda y la pobreza generalizada dieron lugar a que los aficionados se vengaran en las “grandes figuras” (especialmente “Joselito” y Belmonte) por las cantidades millonarias que cobraban cada tarde.

El crítico Corrochano lo escribió más tarde en su obra “¿Qué es torear?”: “El que más siente el peso de la pasión es el mejor torero, el que cuenta con más recursos. Las multitudes taurinas en lugar de sentirse amparadas y garantizadas por el torero más seguro de sí mismo, que por su conocimiento de los toros puede tranquilizar la inquietud de peligro, desconfía frecuentemente de este torero, recela, teme que le engañe, sin saber en qué consiste el engaño. Sin darse cuenta de ello, el público hostiliza por un complejo de inferioridad. El público cree que porque paga, sabe, y siempre se encara con el mejor.

Así acontecía con “Gallito”. Se le exigía cada vez más, porque siempre parecía que podía dar más. Se desconfiaba de lo que hacía, porque como sabía más que todos, había recelo y desconfianza aldeana por si se reservaba y por no saber si aquello era lo real o lo fingido. La amargura de “Gallito” en el ruedo habrá que considerarlas como una de las más aguadas que puede sufrir un hombre en su profesión. Explicar y practicar la Tauromaquia encerrado en el recinto de un público incapaz, exigente por desconfiado, es una angustia insospechada por el que no la padeció y menos por el que la causa. Saber lo que se hace delante de una multitud que no sabe lo que ve, sólo puede soportarse con alma mística o con insobornable concepto profesional.”

Pero, lo que le amargó la vida esos meses fue el amor. La situación que estaba viviendo desde su regreso de Perú con su amada de la infancia, Guadalupe Pablo Romero era para volverse loco. Por una parte la niña Guadalupe, por fin, se le había entregado y estaba dispuesta a casarse con permiso o sin permiso del Papá dictador. “Si Dios me concede lo que tanto adoro, Juan –le diría a su amigo Belmonte-, pronto seré el hombre más feliz de la tierra”… Y es que la amistad entre ambos había ido en aumento durante las largas jornadas de viaje. La soledad de los departamentos del tren se presta a la intimidad y la confesión. En la biografía de Chaves Nogales lo cuenta así: “En aquellas últimas temporadas y aquellos largos viajes pude ir advirtiendo la evolución que la vida iba trazando en su carácter. “Joselito” me hablaba a pecho abierto de sus preocupaciones, de su lucha con los públicos, que era también la mía, e incluso de sus desazones sentimentales. Me atrevería a decir que su mayor cordialidad, su más íntimo y humano acento, coincidieron con sus estados amorosos…” .

Es cierto que a la postre “Don Felipe”, el padre de Guadalupe, aceptó la boda, aunque con dos condiciones: que tenía que dejar los toros y que al menos un par de años tendrían que irse a vivir al extranjero… Y esto lo conmovió y le hizo dudar de todo, pues si a lo primero estaba ya predispuesto (especialmente el comprobar lo bien que le había ido a su amigo Juan la boda con la peruana), ante lo segundo su espíritu rebelde se sublevó. No estaba dispuesto a esconderse por el “cordón sanitario” que le imponía la clase aristocrática de Sevilla. “¡Es una condición inaceptable! -le dijo a su amigo el Conde de Heredia Espínola-, eso es humillarme a mí y humillar a su hija… y más cuando acabo de comprar para ella un palacio”.

Y así se encaminó aquel fatídico 16 de mayo hacia Talavera de la Reina. Su mente ya estaba en lo que había ideado con su primo “El Cuco” y su cuñado Ignacio (Sánchez Mejías): raptaría a Guadalupe, se retiraría de los toros y viviría entre su palacio de Sevilla y su finca “Pino Montano”.

…Y SEVILLA sigue llorando

¡¡¡Sí!!!… Nunca, nunca, una ciudad y un pueblo lloraron tanto, tanto, como Sevilla y los sevillanos lloraron a «Joselito» aquellos días del mes de mayo de 1920, desde el 16, el día de «Bailaor» y su herida mortal en Talavera, hasta el 19, el día de su entierro en el cementerio de San Fernando de la capital andaluza, el patio de su casa. (Tal vez Córdoba y los cordobeses cuando murió «Manolete»). Pero, no sólo le lloraron entonces, porque han pasado 99 años y los sevillanos le siguen recordando y llorando cada 16 de Mayo, como los toreros actuales que esa tarde portan brazaletes negros en señal de luto y como recuerdo del «más grande»…. como le lloraron los poetas y los músicos y los cantaores y cantantes… ¡¡y las mujeres que tanto le amaron!!

Y de ellas no podemos olvidarnos en este último capítulo que le he dedicado a «Joselito», dentro de la serie: LOS GRANDES PERSONAJES DE LA ESPAÑA DEL SIGLO XX que vengo publicando en el «Zoco» de los domingos del “Diario CÓRDOBA”. Comenzando por “el amor de su vida”, Guadalupe de Pablo-Romero, la niña que conoció aquel muchachito serio y espigado y rubito, que acompañaba a su hermano Rafael cuando iban a los tentaderos de la finca del gran patrón, aquel “Don Felipe” que a la postre le amargó la vida prohibiéndole que se casara con su hija por ser “gitano”. Aquellos dos “niños” crecieron y antes de ser mujer y hombre ya supieron que estaban enamorados… pero aquellas relaciones fueron en realidad un viacrucis para ambos y aunque aparecieron en su vida otras mujeres nunca el “Rey de los toreros” se olvidaría de ella, ni ella de él. Como se comprobó tras su muerte y su llanto eterno, al menos mientras vivió, pues de luto se vistió aquel trágico 16 de mayo de 1920 y de luto vivió y murió hasta el 5 de abril de 1983 (63 años más tarde). Según los biógrafos aquel amor y aquella prohibición familiar fue una de las causas principales que le llevaron a la muerte en Talavera, aunque, como ya he publicado en páginas anteriores, al parecer Guadalupe y “Joselito” se habían reencontrado a la vuelta de la temporada de Perú y su amor infantil y juvenil había resucitado, hasta el punto de que ya tenían proyectado “escapar” para casarse lejos de la familia… Y todo por el cerrilismo de unos padres y de una sociedad anclada en el pasado más clasista que a la postre sólo aceptaban la boda si los novios se iban a vivir al extranjero.

¡Ay, pero aquella muerte impidió la boda tan deseada!

Tampoco podemos olvidar el romance que vivió con la grandísima Margarita Xirgú, la que más tarde sería la musa de Federico García Lorca. Al parecer Margarita se enamoró del torero la primera vez que le vio torear, que también era la primera vez que iba a los toros. “La Xirgú”, como cariñosamente y con admiración la llamaron siempre en el mundo del teatro, deslumbró al torero no sólo por su belleza sino también por su cultura y por sus ambiciones literarias. “Joselito” entró con Margarita en el mundo de las letras y conoció a Benavente, Valle-Inclán. los Machado, Galdós y hasta un joven Lorca.. Muchos años más tarde “La Xirgú” le contaría a Belmonte en una visita que le hizo el sevillano a su casa de Montevideo (Uruguay): “La noche que murió José me cogió en Barcelona, donde estaba representando “La loca de la casa” de Galdós… y aunque nuestro “romance” se había difuminado y totalmente acabado cuando regresó de Perú, quedé anonadada. Me impresionó tanto que esa noche hasta el público que asistía al “Novedades” se dio cuenta que algo me pasaba, porque ni mi control profesional impedía que brotasen las lágrimas en mis ojos. Nunca he podido olvidarle”.

Y otra mujer que le lloró amargamente aquella noche fue Consuelo Hidalgo. Según uno de sus biógrafos: “Cuando el cadáver de Joselito, muerto en Talavera el 16 de mayo de 1920, posaba en la capilla ardiente instalada en la casa que el matador poseía en Madrid en la calle Arteta, junto al Teatro Real, llegaron hasta allí amigos, admiradores y muchas personalidades a dar su último adiós al torero, incluido el presidente del Gobierno Maura. En el velatorio, y en medio del silencio que había en el comedor de la casa donde estaban los restos de José, se oyeron los sollozos de una mujer enlutada de arriba abajo, que lloraba ante el cadáver con una gran pena. El velo cubría su bello rostro, pero todo el mundo reconoció a Consuelo Hidalgo que a pesar de los años transcurridos y de posteriores relaciones que el torero mantuvo con otras mujeres, no lo había olvidado. Se arrodilló ante el cadáver y lloró con amargura porque en aquel momento comprendió que ya no le cabía ninguna esperanza a su corazón”.

También lloró aquella noche “La Argentinita”, aquella genial bailarina de la que Manuel Machado diría: “Era como una pluma en el aire… fue preciso que la vida lastrara su corazón con el peso del gran amor y su cuerpo delicioso conociera el valor estatutario de la línea y el secreto del abandono femenino y del hondo dolor humano para que la hiciera reposar sobre el suelo y la convirtiera en la intérprete de los cantaores hondos y las danzas flamencas y le diera una voz cordial, aterciopelada y penetrante, sin estridencia y una maravillosa expresión dramática en el baile y en la copla”. Encarnación López Júlvez, su verdadero nombre, no sólo lloró aquella noche fatídica sino que ni siquiera pudo actuar en el Teatro “La Latina” de Madrid donde actuaba. Años después “La Argentinita” se haría amante, o su “mujer americana”, para diferenciarla de Lola, la hermana de “Joselito”, su “mujer española”, de Ignacio Sánchez Mejías.

Pero, también los poetas le lloraron. Entres ellos Muñoz Seca: “¡Talavera! ¡Talavera!/ Noble ciudad castellana/ en tu escudo y tu bandera/ pon una capa torera/ con un traje de oro y grana/ halló Gallito la muerte./ Gallito el mejor torero«.

Gerardo Diego: “Lenta la sombra ha ido eclipsando el ruedo./ Ya grada a grada va a colmar la plaza./ vino triste de sombra, vino acedo/ El torero./ tiñe ya casi el borde de la taza./ Fragilidad, silencio y abandono./ Cobra el gentío un alma de paisaje/ mientras siente el torero hundirse el trono/ y apagarse las luces de su traje./ ¿Y para qué seguir? La gloria toda/ no redime un azar de aburrimiento./ Lo mejor es dormir –ancha es la boda-/ Largo y horizontal a par del viento./ Un lienzo vuelto, una última voz –toro-,/ un gesto esquivo, un golpe seco, un grito,/ y un arroyo de sangre –arenas de oro-/ que se lleva –ay, espuma- a Joselito./ José, José, ¿por qué te abandonaste/ roto, vencido, en medio a tu victoria?/ ¿Por qué en mármol aún tibio modelaste/ tu muerte azul ceñida de tu gloria?/ Y todo cesó, al fín porque tú quisiste/Te entregaste tú mismo; estoy seguro./ Bien lo decía en tu sonrisa triste/ tu desdén hecho flor, tu desdén puro”.

Alberti: “Llora, Giraldilla mora,/ lágrimas en tu pañuelo./ Mira como sube al cielo/ la gracia toreadora./ Niño de amaranto y oro,/ cómo llora tu cuadrilla/ y cómo llora Sevilla,…”

Y Miguel Hernández: » Bello, moro y español/ como la Torre del Oro,/ catedral de luz cristiana/ con el bulto transitorio/ iba Joselito el Gallo/ de punto en punto redondo./ Como Dios, por todas partes/ estaba: por los periódicos,/ por los muros, por las bocas,/ por las almas, por los cosos…/ ¡adiós, Joselito el Gallo!/ Adiós torero sin otro!/ Dejas el ruedo eclipsado/ su círculo misterioso/ con la soledad del sol/ y la soledad del toro./ A todos les viene ancho/ aquel anillo sin fondo/ que a tu vida se ajustaba/ cabal y preciso, como/ hecho de encargo por Dios/ para tu arte y tronco.

Autor

-

Periodista y Miembro de la REAL academia de Córdoba.

Nació en la localidad cordobesa de Nueva Carteya en 1940 y nos dejó el 23 de enero del 2025.

Descanse en Paz.

Fue redactor del diario Arriba, redactor-jefe del Diario SP, subdirector del diario Pueblo y director de la agencia de noticias Pyresa.

En 1978 adquirió una parte de las acciones del diario El Imparcial y pasó a ejercer como su director.

En julio de 1979 abandonó la redacción de El Imparcial junto a Fernando Latorre de Félez.

Unos meses después, en diciembre, fue nombrado director del Diario de Barcelona.

Fue fundador del semanario El Heraldo Español, cuyo primer número salió a la calle el 1 de abril de 1980 y del cual fue director.

Últimas entradas

Actualidad11/03/202511-M: Los cerebros que están en la cárcel no fueron los verdaderos y algunos de los verdaderos siguen vivos. Por Julio Merino

Actualidad11/03/202511-M: Los cerebros que están en la cárcel no fueron los verdaderos y algunos de los verdaderos siguen vivos. Por Julio Merino Actualidad21/01/2025Estalla el tsunami Begoña y Sánchez ataca a fondo. Por Julio Merino

Actualidad21/01/2025Estalla el tsunami Begoña y Sánchez ataca a fondo. Por Julio Merino Actualidad16/01/2025Los «Hechos» tampoco son sagrados. Por Julio Merino

Actualidad16/01/2025Los «Hechos» tampoco son sagrados. Por Julio Merino Actualidad13/01/2025Juez Dª Mercedes Alaya: Un monumento olvidado. Por Julio Merino

Actualidad13/01/2025Juez Dª Mercedes Alaya: Un monumento olvidado. Por Julio Merino