|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Alguno ya conocerá mi nombre, y considero que incluso eso es demasiado. Vivo en una gran ciudad, que bien pudiera ser la misma en la que tú vives, y como todas, por ende, triste, gris e inhumana. Podría resumirse que me veo obligado por ello a soportar diariamente miles de ruidos, a un ingente número de imbéciles e infinitas molestias de todo tipo. Aún con todo, he de confesar que no me desagradaba hasta hace bien poco todos esos inconvenientes que vivir en una gran ciudad conlleva, a cambio de los fatuos beneficios que reporta. Mi vida ha sufrido en los últimos meses una gran transfiguración, desde verme obligado a cambiar de trabajo y de casa, hasta sufrir la pérdida de seres muy cercanos. Ahora, con un poco de mayor perspectiva, supongo que se ha cumplido la máxima esa que dice que no hay mal que por bien no venga, en cualquier caso, el tiempo lo dirá.

De unos días a esta parte, dedico el tiempo a recorrer mi antiguo barrio en donde aún conservo alguna que otra amistad y compruebo con tristeza cómo ha cambiado todo tanto. Apenas logro reconocer ya sus calles y sus gentes. Y no solamente por el ineludible paso del tiempo, sino porque todo es enteramente distinto, como otro mundo. Me parece en ocasiones verme a mí mismo con pocos años, corriendo por las aceras y escondiéndome en los rincones que solía frecuentar, y me es inevitable sentir angustia al comprobar cómo la vieja galería comercial en la que guiado por mi abuela hacía la compra, entonces abarrotada de puestos y gente, subsiste únicamente con un último superviviente que dedica sus horas a la venta de pescado; que del viejo estanco no queda ni el rótulo de la entrada que como vestigio pudiera hacer recordar lo que allí hubo; que multitud de negocios cerrados, dejados a su suerte, proclaman en sus puertas y ventanas con un lánguido “se alquila”, soledad; que no hay ni rastro del puesto de periódicos al que mi padre solía mandarme por las tardes, o cómo la mayor parte de las pequeñas tiendas que mantenían la economía del barrio han desaparecido o se han transformado en insultantes y cosmopolitas tiendas de todo a cien regentadas por orientales. De todo lo que recuerdo solamente quedan dos o tres bares de las decenas que en su día existieron, la vetusta tienda de arreglos de calzado, la panadería y el desangelado rincón de las quinielas. Poco más. Hasta los edificios me son extraños y apenas quedan vecinos a los que saludar, Me es costoso ubicar exactamente en qué lugar quedaba la peluquería en donde cuando era pequeño, casi a rastras, me llevaba mi madre, y que con el correr de los años se convirtió el ritual de cortarse el pelo en una mera excusa para pasar el rato y conversar con aquel cándido hombre que lo regentaba. Pensando, pensando, imagino que la gente fue marchándose de allí poco a poco sin yo darme cuenta que, al tiempo, parte de los negocios fueron sustituidos por variopintas cadenas extranjeras de alimentación y hostelería y que, en gran medida, los que se marcharon dejaron su lugar para que fuera ocupado por gentes extrañas venidas de muy lejos. Hoy mismo a los pies de mi antigua casa me ha resultado ciertamente penoso observarla. Aunque admito que no puedo evitar considerarla aún como algo mío.

Recorro a paso lento las calles más angostas y se me ofrece ante mí un espectáculo descorazonador y deplorable, la suciedad cubre aceras y fachadas donde antes el silencio, la pulcritud y la tranquilidad los inundaba todo. Mis ojos y oídos se topan con gritos y ordinariez, indigencia moral, que no esperaba encontrar, con zafiedad traída desde remotos lugares, la cual parece que hay que aceptar resignadamente y pocos menos que reverenciar. Este es el nuevo orbe que se nos ofrece como única alternativa, como única opción viable fruto del falso progreso, un universo vacío, torpe, vulgar y carente de alma. Y sólo puedo imaginar el mundo que dejaremos a nuestros hijos, infinitamente peor del que nosotros nos encontramos, aquél que nos dejaron nuestros mayores, ése que ahora vagamente logramos recordar y que casi parece un sueño.

Y me siento en uno de los pocos bancos que aún quedan a la vera del río, y consigo adivinar en un anciano a aquél que otrora fuera un distinguido militar que me regalaba caramelos y carantoñas, y veo a los pocos niños que todavía hoy viven aquí corretear por donde yo mismo lo hacía y me es imposible no verme reflejado en ellos. Y observo que casi no sobrevive ninguna de las acacias que con su sombra cobijaba al paseante, que la vorágine de la construcción se las ha llevado, y que el paisaje se me presenta súbitamente de un modo hostil y agresivo. Paisaje y paisanaje han desaparecido, tal y cómo lo recordaba, para nunca volver.

Cabizbajo y entristecido cruzo el río y me encamino a ninguna parte, llevando conmigo todas esas ideas, pensando que sin darme cuenta he envejecido. Porque hacerse viejo al fin y al cabo debe ser esto, ser apartado de un mundo en el que no te ves reconocido, que ya no es el tuyo.

Autor

Últimas entradas

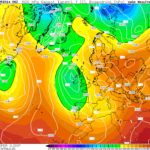

El Tiempo30/04/2024Previsión miércoles, 1 de mayo de 2024. Por Miriam Herraiz

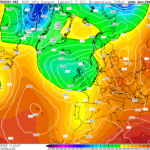

El Tiempo30/04/2024Previsión miércoles, 1 de mayo de 2024. Por Miriam Herraiz El Tiempo29/04/2024Previsión martes, 30 de abril de 2024. Por Miriam Herraiz

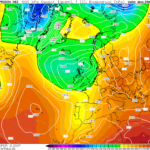

El Tiempo29/04/2024Previsión martes, 30 de abril de 2024. Por Miriam Herraiz Política29/04/2024Previsión lunes, 29 de abril de 2024. Por Miriam Herraiz

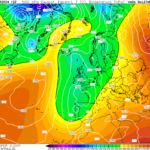

Política29/04/2024Previsión lunes, 29 de abril de 2024. Por Miriam Herraiz El Tiempo26/04/2024Previsión del fin de semana, 27 y 28 de abril de 2024. Por Miriam Herraiz

El Tiempo26/04/2024Previsión del fin de semana, 27 y 28 de abril de 2024. Por Miriam Herraiz