|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

“Cada época tiene su fascismo”, escribió Primo Levi. No lo hizo antes al ser encarcelado en Auschwitz, sino después. No en referencia al régimen que dio lugar a la IIGM, sino al que nació de ella. Otra composición de una vieja tiranía. Adaptación del poder a una nueva plebe. Con insospechadas posibilidades y renovados eslóganes. Estamos hablando de un mundo burgués: socialdemócrata en lo político y consumista en lo social; liberal en lo moral y masificado en lo cultural. Un Nuevo Orden Mundial que Estados Unidos pudo extender, en calidad de primera potencia mundial, por Europa, financiando la reconstrucción casi íntegra de todo aquello que habían destruido las bombas. Hubo algo, sin embargo, que no se pudo reparar: una cultura milenaria entonces periclitada, y a continuación sustituida. El resultado de la pérdida fue apenas conjugable: algo así como un insoportable malestar del ser de amplias ramificaciones e insospechadas consecuencias.

No es casualidad que algunos de los grandes autores que han pensado después de 1950 se hayan visto en la obligación de, o bien en erigirse como cronistas de una realidad insólita, digitalizada y alienante, o bien en remontarse para su empeño de reconstruir el presente a las épocas más pretéritas dentro de una gran variedad de temas. Badiou lo llamó “metapolítica”: “Es indispensable que la filosofía trate en su pinza el material de pensamiento más activo, más reciente, incluso más paradójico. Pero estas referencias mismas suponen axiomas de pensamiento sustraídos al juicio de la Historia, axiomas que permitan montar una categoría de Verdad que sea innovadora y apropiada a nuestro tiempo (…). Una filosofía, es siempre la elaboración de una categoría de verdad. No produce por sí misma ninguna verdad efectiva. Ella toma las verdades, las muestra, las expone, enuncia dónde se encuentran. Al hacer esto, vuelve el tiempo hacia la eternidad, ya que toda verdad, en tanto infinidad genérica, es eterna”; y Agamben, retomando a cierta escuela historicista que confluye con la noción de “biopolítica” postulada por Foucault, “arqueología”, como búsqueda de la ligación que conecta a un presente aparentemente novedoso con toda la tradición del pasado.

La terminología resulta, para este menester, tan abstrusa como abundante. Lo cierto es que el presente, cada vez más evanescente por culpa de la disolución inducida de nociones como “verdad” o “realidad”, ha tenido a bien hacer coincidir una corriente anti-intelectual (con su consiguiente correlato hedonista) con una imponente maraña de escuelas, ideologías, autores y conceptos fuertemente anudados entre sí. Es de ahí de donde parte prácticamente una necesidad, por lo tanto insoslayable, de hacer (explícita o implícitamente) una revisión casi desde los orígenes de la trayectoria cultural de Occidente.

También la narrativa posmoderna, incoada entonces con la novelista de, entre otros, Gaddis o Barth; se vio en la obligación de narrar el caos que todo orden, o al menos esa entrópica forma inédita de orden que lleva aparejada consigo la jerarquía del nuevo fascismo; de volver a convertir (el clave paródica) el pasado en mito, señalando, con ello, lo que precisamente no tiene de histórico, y poder contrastar, así, algunas de las ideas filosóficas más extendidas en su tiempo con la realidad: para mejor demostrar hasta qué punto eran absurdas. A eso se refería exactamente Walter Benjamin cuando escribió: “el aura como expresión de la lejanía en lo próximo”; aquello que, de Platón en adelante, la cultura occidental ha identificado en el seno del objeto artístico: un remitente de sentido. La huella de la creación, como origen, al fondo de todo lo creado. Eso que la industrialización, con su mecanismo de producción en cadena iniciado en la Venecia renacentista, le había arrebatado. Sólo la búsqueda de esa primera mirada, al decir de César Barrio o Antón Patiño, de la percepción originaria que hay en todo lo vivo, también aquello que solo late espiritualmente, de una imagen incontaminada, infantil, inocente, necesariamente ingenua, puede absolver al arte. No salvar al hombre: indicar el camino que debe tomar para hacerse merecedor de la salvación en un mundo altamente tecnificado.

El Estado supone la cuestión política fundamental de los últimos siglos. Y la burguesía, reconvertida posteriormente en clase media, es su sujeto universal, el actor político fundamental de la Modernidad. Con su natural correlato cultural. Todo fascismo se caracteriza, desde sus manifestaciones culturales, por una nostalgia de la autenticidad que busca reconducir el presente a través de una estricta hoja de ruta, un “culto estatolátrico” (Félix Rodrigo Mora) que pretende guiar y tutelar las vidas de los ciudadanos, la creación de un lenguaje propio a través de la prensa y el dominio mental a través de la apropiación del imaginario social. Este último y quizás más relevante punto (desde la óptica que nos ocupa), referente tanto a la palabra escrita como a la representación visual, alcanza su grado máximo de desacralización puesta al servicio de la política (una polis naturalmente impuesta legal y militarmente de arriba hacia abajo y no forjada de abajo hacia arriba, común y participativamente), como ha sabido ver Jacques Rancière: “El poema espiritual y materialista de la vida moderna es también el que anula la separación entre los signos de palabra y el grafismo de las imágenes”. Lo que en buena medida debe ser leído junto a lo escrito por Giorgio Agamben: “En general, en nuestra cultura el hombre ha sido pensado siempre como la articulación y la conjunción de dos principios opuestos: un alma y un cuerpo, el lenguaje y la vida, en este caso un elemento político y un elemento viviente. Debemos en cambio aprender a pensar al hombre como aquello que resulta de la desconexión de estos dos elementos e investigar no el misterio metafísico de la conjunción, sino el misterio práctico y político de la separación”.

La historia de nuestras imágenes es la historia de Occidente. La cara B, el revés, la corriente subterránea que acompaña al tránsito emergente. Lo oculto: una trama onírica inconsciente que heredan, renuevan y alimentan las distintas generaciones de los hombres. Como evidencia de manera tajante el Marco Antonio escrito por Shakespeare que muestra a las masas la túnica apuñalada de Julio César, podemos cifrar la entidad de una política más allá de su capacidad tecnocrática de gestión (tan del gusto de los conservadores, esos “conservaduros” políticos), en el poder de los gestos, símbolos y representaciones con los que ha sabido cautivar las emociones del pueblo (volk) a través de la dominación de su espíritu (geist). Se trata, por supuesto, de la máxima diseñada por Goebbels: no es relevante si se miente o no porque la verdad no existe ni importa, siempre y cuando la imagen sea poderosa. En la Antigua Roma, en la representación renacentista, en la actualidad, esa es la esencia del poder y de la política toda: el dominio de la imagen.

En correspondencia con lo anterior, merecen ser citadas unas palabras de Ricardo Piglia: “En una sociedad que controla lo imaginario e impone el criterio de realidad como norma, el bovarismo debería de propagarse para fortalecer al hombre y salvaguardar sus ilusiones”. La realidad yace oculta bajo las proyecciones con las que el poder ha codificado nuestro deseo. Es lo incontrolable aquello que con mayor grado de coerción merece ser constreñido para poder mantener los intereses de los poderosos. Donde ya hay más personas empleadas para desmentir bulos, los ínclitos verificadores, que a propagarlos, los dudosos falseadores, es natural que nuestro avatar digital sea más real que nuestra persona social física, puesto que nos relacionamos con más intensidad por él, percibimos el mundo a través de la información visual y escrita que recibe, y somos más autoconscientes de nuestro rol virtual que de nuestro sentido existencial.

No es casualidad que esa muy extendida y más que preocupante incapacidad para distinguir las sombras de la caverna digital de la realidad haya obsesionado a los grandes críticos culturales del último medio siglo largo, puesto que su empresa a la hora de relacionar arte y sociedad ha sido de mayor hondura que la de nadie antes. El gran problema moral de nuestro tiempo, al menos relativo a la verdad y a la realidad, si es que el distingo tiene cabida, ha arrastrado a muchos de esos mismos autores a la desesperación y al fracaso. A ello se debe que el pensamiento de hoy, astutamente embozado en el último refugio en el que se ha convertido la crítica cultural, deba centrar sus análisis en los innumerables relatos que nos rodean, subyugan y que ahora tratan de sustituir a la realidad como si de nuevo el mapa dominara al territorio, y también a quien en él habita. La verdad se ha relativizado y la realidad, como señala Baudrillard, ha devenido simulacro; la ficción, como apunta Jameson, es capaz de anticipar la realidad y adelantarse figuradamente a su desarrollo, como ocurre en los citados casos de Gaddis y de Barth, a partir del momento en el que la literatura ha abandonado la mímesis para maximizar y absolutizar un mundo, el de lo ficticio, a modo de mapa alternativo pero igualmente eficaz de lo real, y que corre paralelo al propio mapa del simulacro. Contra la cultura espuria del nuevo fascismo, cabe oponer la cultura materialista pero ilusoria del verdadero realismo.

Para autores académicamente prestigiosos como puedan serlo Adorno o Reich, dos destacados miembros de la así llamada Escuela de Frankfurt, lo personal y hasta lo propiamente psicológico es político, puesto que se encuentra oprimido por las exigencias externas e inhumanas de la realidad. Frente a esta concepción idealista, nociva, de raigambre tanto luterana como rousseauniana, esto es, determinista y subjetivista, de relación entre el sujeto y el mundo sí que resulta reivindicable una parte muy secundaria: la crítica, realizada con acierto por Marcuse, del capitalismo socialdemócrata como una “sociedad cerrada”, siguiendo la propia terminología liberal explicitada por Popper, que entiende todo atisbo de oposición, de impugnación o de refutación, cualquier proyecto social alternativo o voluntad conjunta de cambio, como una tentación peligrosa, tribal y, por ello, digna de ser combatida.

Esa ausencia de oposición que acaba de ser expuesta es uno de los signos fundamentales de esta nueva forma de fascismo. Valiéndose de la sensibilidad exacerbada de un sujeto kantiano que determina con su particular percepción la realidad del objeto, el poder ha sido capaz de disolver los vínculos comunitarios en una suma de percepciones individuales. Para el marxista Terry Eagleton, se hace necesario criticar una concepción de la cultura “hastiada”, imperante y propia de un “postrero mundo burgués” que encumbra el ensimismamiento, oponiendo, en primer lugar, entre sí, tres categorías fundamentales como lo son teoría, praxis y experiencia; lanzándose, entonces, tanto en brazos del relativismo líquido y anti-intelectual como en brazos del idealismo dogmático e irreal: “Hay estilos del discurso ideológico cuya pesimista insistencia en que mente y mundo pueden encontrarse en armonía es, entre otras cosas, un rechazo encubierto del utopismo de la política emancipatoria”. Eagleton concibe la estética como una disciplina que trabaja sobre lo concreto y que parte de la cultura burguesa precisamente para construir una alternativa de política cultural: “Lo estético es a la vez el modelo secreto de la subjetividad humana en la temprana sociedad capitalista, y una visión radical de las energías humanas, entendidas como fines en sí mismos, que se torna en el implacable enemigo de todo pensamiento de dominación o instrumental”.

A nadie puede pasar desapercibido de qué forma el capitalismo asumió, por medio de la publicidad y de la institucionalización, algunos discursos aparentemente contrarios al sistema, tales como el feminismo, el ecologismo y el postcolonialismo, entre otros. De esta forma, la deconstrucción en el ámbito social parte de una aparente autoaniquilación, a modo de seppuku samurái, sólo que despojado de todo honor y cargado, a cambio, de un inmenso interés: son los poderosos, hombres blancos, heterosexuales, religiosos, inmensamente ricos, los que patrocinan, financian y ayudan a crear cupos minoritarios y discursos revisionistas, dedicados precisamente a cuestionar la validez de categorías como “hombre”, “blanco”, “heterosexual” o algunos valores religiosos fundamentales, entre tantas otras cosas, sin cuestionar, por ello, el capitalismo de manera destacada o la desigualdad económica de una forma central: equivaldría a impugnar el dinero que reciben. Esa aparente autoaniquilación, tan querida para un capitalismo que, siguiendo a Schumpeter, encuentra en la destrucción un motor, no es más que la legitimación de una élite adaptada a las nuevas circunstancias para no perder sus privilegios: es realizada, en definitiva, precisamente para evitar un cambio social real. Por eso es que los grupos minoritarios que dicen defender los derechos de tal o cual colectivo lo único que hacen es servir de placebo ante cualquier posibilidad de transmutación del paradigma: son instrumentos útiles para un poder autoconstituido.

La estética o la cultura deben ser criticadas, siguiendo esta labor de zapa necesaria para denunciar todo valor o ámbito que en otro tiempo habría sido tildado de “contrarrevolucionario”, en primer lugar debido a la incuestionable labor narcótica, en calidad de opiáceo o de placebo, que mayormente representan en la sociedad capitalista, donde son vaciados de contenido para poder ser convertidos en un nuevo culto desacralizado o en un productor crónico de nostalgia adaptada a las nuevas generaciones y a las sensibilidades de cada minoría inconformista, invirtiendo, así, la célebre cita de Regis Debray: “La desacralización del mundo por su liberación óptica”. Más bien ahora es al contrario. Sin embargo, lo que a este respecto nos dicen autores como Benjamin o Eagleton es que restaurar y reprogramar la cultura, volverla de nuevo subversiva y antisistema, “un arma cargada de futuro” (Celaya), es la mejor forma de propiciar el despertar espiritual o la concienciación colectiva en los espectadores aletargados.

La tan cacareada “batalla cultural” no consistiría, por lo tanto, en cambiar la hegemonía del relato A progresista por la hegemonía del relato B conservador, manteniendo, tanto en un caso como en el otro, el mismo modelo estructural sin cuestionar el fondo y fundamento del mismo, sino que cada vez resulta más palmaria y tangible la exigencia consistente en demoler y reconstruir el modelo comenzando, obviamente, por su cuestionamiento más radical. Es por eso que Eagleton ataca toda concepción burguesa de la cultura concebida como un fin en sí misma, tan grata a unas élites que la utilizan a modo de opiáceo de alto impacto, remedando el esquema de culto antes válido para la religión y ahora adaptado para los tiempos del ocio, del espectáculo y del consumo, y le opone una auténtica concepción ideológica de las artes gracias a la cual puede revisar toda la tradición estética e ideológica de la Modernidad, que comprende desde Baumgarten y Kant hasta los posmodernos más apocalípticos e incluso integrados. Frente a las abstracciones postkantianas que encumbran lo bello y lo sublime sin poner apenas los pies en la realidad concreta de lo palpable, la crítica materialista propuesta por Eagleton o Jameson trata de oponer la realidad prosaica de la vida, expuesta a través de una ironía que resulta implacable para con la concepción mercantilista, utilitaria y hedonista, vacua, en el fondo, y multiforme, en la superficie, que postula el capitalismo como modelo oficial en el ámbito de lo así denominado como cultural.

Gracias a la investigación sobre el Bosón de Higgs, descubierto en 2012 en el CERN, tenemos una evidencia inconfundible de que el vacío no es equivalente de la nada más que a nivel metafórico (y, como sabe cualquier interesado en la lingüística, la metáfora es el mecanismo básico del que se vale el hombre para expresar conceptos abstractos), sino que a su vez está lleno de partículas. Eso significa que no hay un no-lugar, una ausencia de materia, puesto que hasta lo aparentemente inmaterial está lleno de algo. Según Agustín Fernández Mallo, la nada es, pues, un concepto filosófico válido, no así científico, porque existe la certeza de que el vacío contiene algo en su interior: sólo falta saber en qué consiste ese interior mismo. De la misma manera, autores como Gilles Deleuze o Gérard Genette extendieron una noción similar para el terreno de la creación artística: nunca hay creación ex nihilo (nada nace de la nada; de la misma forma que la complejidad de la evolución parece descartar un móvil tan pedestre como el azar para explicar su inextricable red de relaciones trazadas una y otra vez ad infinitum), tampoco se parte de la nada o del vacío en la escritura: sobre el folio en blanco donde trazamos las líneas que componen nuestro discurrir antes estaban, a modo de palimpsesto desdibujado o de imaginario colectivo arquetípico, las distintas nociones de sustrato común inconsciente recibidas tanto de manera individual como colectiva, y del que formamos parte inevitablemente en calidad de animales sociales poseedores de una comunicación verbal y simbólica, y en el que también nos enmarcamos como autores que no crean de la nada sino de un vacío que ya estaba lleno de nociones previas.

Toda imagen remite a una imagen anterior: una intertextualidad despojada de texto pero férreamente enhebrada. El Cuadrado Blanco de Malevich o las pinturas aparentemente monocromáticas con las que Rothko llenaba la Capilla de Houston no representan tampoco el vacío; en su lugar, desnudan místicamente al lienzo de toda forma concreta para que el espectador se pueda proyectar sin permanecer atenazado por la tiranía de la forma o por la ingenua concepción mimética del arte. El cuadro no está vacío: sólo falta decir de qué está lleno: si del color puro o de su ausencia igualmente pulcra. El genio del artista contemporáneo no reside, a la manera del romanticismo alemán que pretende cancelar toda noción de artesanía, en su capacidad prístina para generar una imagen insólita. Por el contrario, habita en la habilidad de ser capaz de relacionar dos o más imágenes aparentemente inconexas entre sí e independientes en su significado, de manera que la interconexión restañada por el autor, resulte sugestiva y original.

Lo que se genera en este paradigma no es tanto un nuevo objeto artístico como una nueva forma de significado adaptada a las particularidades de un contexto sujeto a constante y vertiginoso cambio, de forma que la imagen de la que partimos ya no es, en cuanto que a su significado, idéntica a la que en su lugar dejamos: el contexto se ha resignificado. En su analogía textual (ningún proceso del arte contemporáneo discurre independiente de los otros o de forma aislada al propio transcurso del mundo contemporáneo), es lo que hizo Borges al volver a Pierre Menard como autor del Quijote. Así funciona la escritura: nunca se inventa, sólo se glosa, incluso cuando sencillamente se tacha. Las comillas diferencian la cita del pensamiento original: en ese gran hallazgo literario de Montaigne se funda el nacimiento del género ensayístico. Partir de lo previo para crear lo nuevo es un esquema artístico eminentemente contemporáneo y moderno. No se trata del sistema clásico que imita a un modelo de autoridad y prestigio, sino de una concepción moderna que recicla un residuo partiendo de aquello que otro ha generado desde cualquier ámbito social o nivel artístico y cultural.

Por supuesto, hay un correlato social del discurso cultural según el cual toda imagen o frase no es más que una cita, una revisión o un remedo. El impacto producido por los medios de comunicación en nuestra psique es análogo: no lloramos, no abrazamos, no besamos, no mostramos goce, placer o pena, en definitiva, sin estar imitando a alguien que llora, abraza, besa o muestra goce, placer o pena, a través de sus mecánicas muecas, desde el otro lado de la pantalla: un cartel publicitario que muestra lo que debemos desear ser y llevar, una fotografía de alguien a quien no conocemos pero que ha compartido en redes sociales o una película que vimos hace años pero cuyo gesto ha quedado grabado en nuestra retina.

Todos somos voyeurs y actores, a un tiempo y a veces de manera solapada, en el mundo de la imagen. Estamos sobrecargados de gestos y de muecas: por lo tanto, los nuestros difícilmente pueden ser espontáneos o inocentes. Tampoco lo son ya los de los niños. Saturados de imágenes y desbordados de modelos sobre los que proyectar nuestro inconmensurable deseo, nos resulta imposible actuar libres del influjo mimético. Sobre todo en una época, como esta, que eleva lo público a su grado máximo de autoconciencia: la mercadotecnia que domina la moderna política. Escribe Agamben: “La política es la esfera de los puros medios; en otros términos, de la gestualidad absoluta, integral, de los hombres”. La política y lo público: donde nada es inocente porque todo está televisado y se remite, en su origen, a algo que a su vez fue televisado. Una realidad construida para sepultar una realidad natural e ignorada.

También el capitalismo se ha apropiado de esto en el ámbito cultural, donde lo kitsch aparece como una imagen bella retirada de su contexto e incorporada, de manera fugaz, a otro. Frente a ese vaciamiento de significado de lo bello aparece la liturgia: donde lo sagrado es una representación aparentemente indiferenciable de las demás pero cuyo entramado aparato gestual se eleva sobre el resto precisamente por el contexto dado: el templo y los feligreses que lo circundan y acompañan. Sólo la belleza, entendida como valor reaccionario esencial, puede devolver al gesto su significado: en un mundo consagrado a la utilidad, el esplendor inútil del detalle convierte lo superfluo en monumento erigido en nombre de la insignificancia. A todo creador le corresponde una cierta iconoclastia: matar al padre, establecer una poética, trazar una suerte de canon propio equivale a declarar la guerra al patrimonio consagrado: borrado todo, al menos aparentemente, para poder crearlo de nuevo. En palabras de Kurt Vonnegut, “todo escritor debe destruir el mundo por lo menos una vez en su obra”.

Del inevitable escollo dialéctico e intelectual en el que dan a parar por igual aporías y antinomias, sólo la imagen nos permite salir sin tener que recurrir al casi siempre espurio, simplificador e interesado recurso de la síntesis. La imagen no es lugar para la síntesis pero sí que lo es para la superación del problema o, al menos, para albergar y englobar la contradicción: ese elemento que tiende a observarse en el ámbito de la teoría pero que es, por contra, abundante en la experiencia de lo real: aquella que precisamente contiene en su interior la imagen. Sin necesidad de resolver el enredo verbal, la imagen incorpora dentro de sí la contradicción: muestra lo que es sin tener que emitir un juicio racional al respecto. Por eso la característica mayor del fascismo anterior a la IIGM y del fascismo posterior a la IIGM no es otra que el intento de homogeneizar de manera uniforme el discurso textual y el visual: algo que, por primera vez en la historia y gracias al desarrollo de la tecnología, es posible en todas las geografías y tradiciones al mismo tiempo. La fuera deslumbrante del shock y la experiencia atrayente del kitsch es, como ha sabido ver Antón Patiño, una fórmula eficaz de dominación del imaginario social.

Autores como Victor Klemperer y George Orwell, en el caso de lo escrito, o de Walter Benjamin y Siegfried Kracauer, en el caso de lo audiovisual, supieron analizar de qué forma el fascismo comienza su propagación en una sociedad: a través de la apropiación de su cultura. Según el poder de las imágenes y el uso del lenguaje comienzan a estar puestas al servicio de la dominación. Quien impone su hegemonía en el diccionario común o en la imaginería popular es quien ostenta el poder fáctico: esa es la lección que Gramsci dejó enmarcada bajo el rótulo de “hegemonía cultural” tras sufrir en primera persona el régimen de Mussolini. Lo que no pudo imaginar en ningún caso, sin embargo, es el panorama transmedia de hibridación de discursos textuales y visuales en el que estamos inmersos. Aquello que Debord llamara con acierto “Sociedad del Espectáculo” no es sintomático de la sociedad más libre de todos los tiempos: lo es, en su lugar, de todo lo contrario.

Leamos atentamente, para seguir profundizando, un fragmento de una conferencia de Alexander Solzhenitsyn pronunciada en Harvard el 8 de junio de 1978 y titulada “Un mundo dividido en pedazos”, que supone un retrato muy lúcido del panorama sociopolítico global que dominó en buena parte la segunda mitad del siglo XX en Occidente: “El desastre ya está muy entre nosotros: es la calamidad de una conciencia desespiritualizada y de un humanismo irreligioso. Este criterio ha hecho del hombre la medida de todas las cosas que existen. Por el camino del Renacimiento hasta nuestros días hemos enriquecido nuestra experiencia pero hemos perdido el concepto de una Divinidad que solía limitar nuestras pasiones. Hemos puesto demasiadas esperanzas en la política y en las reformas sociales, sólo para descubrir que terminamos despojados de nuestra posesión más preciada: nuestra vida espiritual, que está siendo pisoteada por la jauría partidaria en el Este, el denominado comunismo, y por la jauría comercial en Occidente, el llamado libre mercado”.

A este lado del Muro de Berlín y tras una calculada recomposición de Occidente —denunciada por, entre otros, Carl Schmitt, inmediatamente después de la caída del Reich— que pasaba, inevitablemente, por la demonización de lo anterior y también de lo contrario, el modelo liberal se vendió como paradisiaco. Para las generaciones nacidas bajo el estandarte irrenunciable del liberalismo, la idea de que no hay alternativa a esta vida alienada y deshumanizadora resulta insoportable: la depresión, la ansiedad, la animalización, el infantilismo, la neurosis, el pesimismo, el conservadurismo y, finalmente, el suicidio, no son síntomas casuales ni derivan únicamente de problemas personales. En ese panorama generalizado de insoportable malestar del ser, producido por una nueva forma de fascismo en perfecta consonancia con el modelo capitalista de postguerra, el papel del escritor es el del arquetipo trágico y anti-heroico creado por Cervantes en la primera novela moderna; pero, al tiempo, responde también al modelo dionisiaco y amoral postulado por Nietzsche: se trata de un Quijote, de un refractario, de un outsider, de un inmoralista que se niega a comulgar con lo impuesto, que sólo responde ante su propia voluntad y que sólo pertenece a una tradición premoderna y reaccionaria, plenamente antimoderna .

Seguir esperando, a pesar de la melancolía; seguir soñando, a pesar de la ausencia de horizonte; seguir viviendo, a pesar del constante fracaso; y finalmente seguir escandalizando, a pesar de la homogeneización imperante. En palabras de Pasolini, “En cada autor, en el acto de inventar, la libertad se presenta como exhibición de la pérdida masoquista de cualquier certeza. En el acto inventivo, necesariamente escandaloso, se expone a los otros: al escándalo justamente, al ridículo, a la reprobación, y, por qué no, a la admiración, aunque sea algo sospechosa. Se afirma aquí el “placer” que se encuentra en toda actualización del deseo de dolor y muerte. Un autor no puede ser más que un extranjero en tierra hostil. Habita en efecto la muerte en lugar de habitar la vida, y el sentimiento que suscita es un sentimiento, más o menos fuerte, de odio”. Frente a la tecnocracia digital y financiera del Espectáculo y del Simulacro que domina nuestra Sociedad de Consumo, sólo se puede oponer una actividad libertaria que camine más allá de todos los márgenes que han sido previamente delimitados.

Nacido en 1929, el escritor checoslovaco Milan Kundera publicó en 1967 una obra revolucionaria: La broma. Novela de tintes kafkianos pero tristemente más que realistas (esto es, doblemente kafkianos) en la que Ludvik Jahn, su protagonista, cae en desgracia y es expulsado de la vida pública (“cancelado”, diríamos hoy) por culpa de una carta privada a su despechada exnovia Marketa, en buena medida celosa por el triángulo amoroso que Ludvik mantiene con Helena y con Lucie, donde se incluye el uso de la ironía acerca de la experiencia vivida del comunismo. Publicada un año antes de los acontecimientos de la así llamada Primavera de Praga (que aparecería de manera central en su obra más conocida, La insoportable levedad del ser), La broma es una novela con un hondo contenido filosófico acerca del inconmensurable poder del que dispone el humor a la hora de desautomatizar el totalitarismo. Como en esos cuadros de Andy Warhol sobre políticos como Nixon o tiranos como Mao, el pop tiene una ligereza cómica inherente que resulta demoledora para con el aura de gravedad que el fascismo reclama para sí. Reírse de la pompa y del protocolo implica señalar la realidad más inverosímil de lo absurdo. Así, también en La fiesta de la insignificancia Milan Kundera dedica, en el que probablemente sea su último libro, unas irónicas páginas a la tragicómica figura del revolucionario Mijaíl Kalinin, que contienen el que con total seguridad sea el más certero retrato jamás trazado acerca de la verdadera faz del fascismo de todo signo y condición.

La insana obscenidad del exabrupto, la perversa sonrisa que provoca el humor negro o la vindicación festiva de la voluptuosidad carnal son respuestas que la ironía brinda ante el nivel de absurdez que ha adquirido el mundo moderno tanto en su faceta totalitaria como socialdemócrata: bajo el paraguas común del capitalismo. La tristeza nos empuja al papel de súbditos frente al poder liberador de la risa: quien se ríe es soberano de su propio destino. En palabras del personaje protagonista de la novela de Kundera: “Yo no tenía entonces muchas tristezas interiores, por el contrario, tenía un considerable sentido del humor, y sin embargo no se puede decir que ante el rostro alegre de la época tuviera un éxito indiscutible, porque mis chistes eran excesivamente poco serios, en tanto que la alegría de aquella época no era amante de la picardía y la ironía, era una alegría, como ya he dicho, seria, que se daba a sí misma el orgulloso título de optimismo histórico de la clase triunfante, una alegría ascética y solemne, sencillamente la Alegría”. Del macabro optimismo soviético al grimoso optimismo de Mr. Wonderful y toda la parafernalia de autoayuda que lleva aparejada consigo no hay tanta distancia. Frente a la solemnidad académica ejemplificada en el riguroso personaje de Jeroslav, Kundera reivindica a través de Ludvik la subversión carnavalesca de la broma. La transgresión ha dejado de ser una opción vital para terminar por devenir última necesidad existencial de afirmación espiritual.

Autor

Últimas entradas

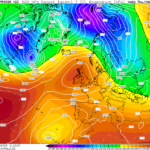

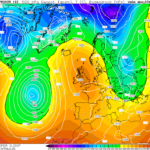

El Tiempo09/04/2025Previsión jueves, 10 de abril de 2025. Por Miriam Herraiz

El Tiempo09/04/2025Previsión jueves, 10 de abril de 2025. Por Miriam Herraiz El Tiempo08/04/2025Previsión miércoles, 9 de abril de 2025. Por Miriam Herraiz

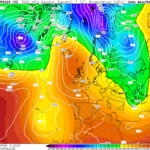

El Tiempo08/04/2025Previsión miércoles, 9 de abril de 2025. Por Miriam Herraiz El Tiempo07/04/2025Previsión martes, 8 de abril de 2025. Por Miriam Herraiz

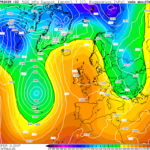

El Tiempo07/04/2025Previsión martes, 8 de abril de 2025. Por Miriam Herraiz El Tiempo06/04/2025Previsión lunes, 7 de abril de 2025. Por Miriam Herraiz

El Tiempo06/04/2025Previsión lunes, 7 de abril de 2025. Por Miriam Herraiz