|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Existen tres cortes profundos formulados desde Occidente (y contra Occidente) que atentan gravemente contra sus valores tradicionales más profundos. En ellos se fundamenta la Modernidad que Baudelaire definió con acierto como un “flujo” opuesto por completo a lo eterno y sus asideros: el primero es la Reforma luterana de 1517; el segundo lo son tanto la Revolución Francesa de 1789 como la Declaración de Independencia de los Estados unidos en 1776; y el tercero es la Revolución apolítica post-sesenta-y-ocho incoada en 1968 y ramificada en dos vertientes: la económico-liberal y la cultural-progresista. Su dominio todavía sigue vigente.

Tras el humanismo aristocrático nacido del Renacimiento, las revoluciones liberal-burguesas del siglo XVIII supusieron el asesinato literal de la casta aristocrática (un lejano eco de la confluencia entre dos castas de origen indoeuropeo: la sacerdotal y la guerrera), para imponer un Nuevo Orden Mundial de signo materialista. El declive de los individuos supuso el arranque de la época de las masificaciones: aquello que, paradójicamente, derivaría alcanzado el siglo XX en lo que Ignacio Gómez de Liaño denominó, superando a Ortega, como “el nuevo hombre-masa”. Una burguesía, nacida de la Segunda Guerra Mundial, entregada al culto consumista y hedonista del deseo eliminó los valores de la burguesía anterior a los dos grandes conflictos armados que destruyeron Europa y que, con la disolución del Imperio Austrohúngaro, terminaron de aniquilar ese “mundo de ayer” recreado con brillantez por la pluma de Stefan Zweig.

Al humanismo, tanto en su vertiente racional-cientificista como en su vertiente ideal-ocultista, le sucedió el liberalismo. El asesinato del Padre es el signo más característico de lo moderno. Al liberalismo, a su vez, se le opuso tanto el socialismo como el nacionalismo, dos intentos de reacción anti-liberal finalmente fallidos, hasta terminar desembocando en un capitalismo transnacional que propone el desarraigo como modelo existencial extrapolable a casi todos los ámbitos de la vida humana y de la política mundial. La Modernidad ha negado sus propias bases al destilar un posthumanismo que resulta del todo antihumanista. La Revolución moderna, antes que política, siempre ha sido antropológica.

Esos tres cortes suponen, sin lugar a la duda, las mayores muestras que ha habido en la historia, antes del siglo XXI, de ingeniería social. Cuya consecuencia más tangible es un insoportable malestar del ser que resulta infinitamente peor que la más injusta de las cuestiones políticas imaginables. Tras el tercer momento antes citado, la deconstrucción que del Renacimiento en adelante había operado exteriormente devino interior. Un desarraigo profundo y desértico como el augurado por Nietzsche comenzó a crecer en los corazones de los hombres. Sin posibilidad de consuelo. En apenas unas décadas se ha operado un cambio antropológico y moral digno de siglos. Entre dos generaciones surgidas en ese tiempo hay un abismo comparable al de dos especies animales distintas. El hedonismo consumista sustentado sobre la experiencia de la transgresión ha dejado en la cuneta, bajo la apariencia de la droga, la confusión, la perversión y la enfermedad mental, más muertos que la más sanguinaria de las guerras jamás concebidas.

El Espectáculo de Debord y el Simulacro de Baudrillard nacieron entonces: la realidad fue sustituida por una imagen perfectamente diseñada de la misma. Con el Mayo del 68 los hombres dejamos de ser hombres para comenzar a adentrarnos en el universo virtual de la Mátrix. A partir de ese momento, curiosamente, el imaginario de la mayoría de los pueblos de la tierra pasó a devenir yanqui, esto es, norteamericano: renunciando a todo aquello que antaño conformaba la identidad autóctona de cada población y lugar. Así lo ha escrito Adriano Erriguel: “Mayo del 68 inaugura los tiempos en los que la representación de lo real predomina sobre la realidad misma”. Y así lo confirma la deriva del arte moderno: completamente desapegado de la realidad, empeñado en convencer de que el mundo es como se cree desde ciertas élites que debería ser y no como realmente es. La industria del entretenimiento, además, constituye el dulce sabor etílico con el que drogar a la población: es por eso que lleva en constante expansión desde la Caída del Muro de Berlín y, con ello, de la desaparición de todo proyecto político moderno alternativo.

Con el marco de consenso irrevocable establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (una actualización de la ilustrada Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789), elevado a la categoría de dogma universal indiscutible y curiosamente sometido a una constante ampliación, se comienza a definir qué cosa es lo humano. En contraste, por supuesto, con aquello que no lo es. Así se deconstruye desde el interior lo humano delimitando y expulsando todo aquello que no es considerado tal: generalmente, lo popular y lo tradicional. El enemigo del déspota ilustrado es, una vez más, el pueblo, todo pueblo, y quien pretenda ponerse de su parte en términos políticos será calificado por ello de populista, reaccionario o de fascista. Porque los valores del pueblo son los valores de la tradición adaptados a cada cultura y circunstancia.

La hegemonía cultural, política y económica nacida del 68 parisino es posthumanista en cuanto que pretende trastocar la esencia, el corazón, de lo humano. Una Europa post-europea en manos de mercaderes ansiosos por ver multiplicada su fortuna mientras el mundo arde. Movimientos tales como el feminismo pretenden borrar la efigie histórica de lo que tradicionalmente caracterizaba a la mujer. La así llamada “ideología de género”, por su parte, cuestiona la fundamentación biológica de los géneros: ya no hay hombres ni mujeres, se nos dice. Y los movimientos de masas propios de la sociedad de consumo han acabado por cuestionar, en nombre del placer y del consumo, la validez moral del concepto tradicional de familia. Lo ideológico ha dado el salto a lo antropológico. Amparándose en el relativismo y en la deconstrucción, el mundo posterior a 1948 ha establecido unos dogmas líquidos que, bajo el manto de la corrección política, la ausencia de libertades en el escenario público y las nuevas formas de censura, resultan inamovibles e incuestionables para la mayoría aplastante de la población mundial.

Esa etapa post-sesenta-y-ocho ha sido denominada como “sociedad abierta”, “el fin de la historia”, la “post-historia”, “el fin de los grandes relatos” o la “posmodernidad”. En definitiva, se trata de un tiempo, más aún: de un proyecto, a modo de fase final de un proceso histórico. Desde el principio de la Modernidad, la pulsión utópica renacentista ha sido la piedra de toque del pensamiento Moderno: fue posteriormente trasladada a la dialéctica por pensadores mesiánicos como Hegel o Marx. Para ellos la Historia sería una cuestión de fases como distintas etapas en el desarrollo de una idea o ideas encarnadas en la Historia. Su mito es el del Progreso: la Edad de Oro ya no se encuentra situada en el pasado, a modo de Paraíso Perdido, sino que entraña la culminación de un proyecto ideológico: es la consecución del total de los objetivos sociales y políticos previamente demarcados. Frente a ellos: quien apuesta por categorías atemporales: aquellas procedentes del mito.

La Modernidad se legitima en la mitología racionalista del Progreso. Todo lo anterior a la aparición de dicha mitología en el Renacimiento, la pre-modernidad, queda impugnado. Y lo mismo sucede con las propias etapas de la Modernidad según van quedando atrás: el liberalismo ataca al humanismo; el socialismo ataca al liberalismo; y el nacionalismo ataca al socialismo hasta llegar a una etapa superadora: aquella que necesariamente ha de desembocar, desde la óptica progresista, en un proyecto internacional de lo humano regentado por un Gobierno Único Mundial.

La Modernidad piensa, en su proyecto utópico, que es posible hacer una tabla rasa tanto con el funcionamiento del mundo como con la propia condición humana. La muerte puede ser vencida: siguiendo la estela de Ícaro, de Prometeo, de Fausto, Jekyll, de Frankenstein o del Doctor Moreau. Y el mal (generalmente definido por los valores progresistas como lo retrógrado) puede ser extirpado: puesto que el ser humano no es una criatura hija de su Creador, sino consecuencia de una evolución biológica azarosa, no hay por qué respetar los límites inherentes a su condición en el momento de nacer o incluso ya desde su concepción.

Todo ello se corresponde, por otro lado, con un optimismo que es imprescindible para mantener la fe en el progreso histórico. Si la Historia avanza en una dirección concreta, encaminada hacia un fin cognoscible de antemano, todos los éxitos camuflados bajo la implementación de medias políticas y sociales a modo de marco inexpugnable son jalones en la consecución de ese ansiado final. Dicho optimismo contrasta con el pesimismo de los grandes reaccionarios: principalmente, todos los miembros del “pueblo” que durante siglos han encarnado, en el corazón mismo de la Modernidad, los valores de la Tradición sapiencial perenne bajo la apariencia concreta y popular de su cultura específica.

Hay más: cualquier pensador político que haya afirmado la existencia del mal como algo inevitable en un mundo habitado por los hombres. Afirmadores del pecado, también lo son de la gracia: la vida no es contingente ni una consecuencia del azar sino que se corresponde con un llamamiento a ella que le otorga sentido, aunque éste no sea visible desde una óptica puramente humana. Las vicisitudes que atraviesan cada existencia particular no son más que pruebas que heroicamente deben ser superadas o, en su defecto, afrontadas con la entereza que otorga siempre la fe en lo trascendente.

Ya tenemos, por lo tanto, dos bandos en la Historia. Esta simplificación puede corresponderse con una visión maniquea del mundo pero se encuentra ya en la filosofía de San Agustín de Hipona (maniqueo durante mucho tiempo él mismo): la Ciudad de Dios y la Ciudad de los hombres. Dos proyectos irreconciliables que llevan enfrentados desde que el mundo existe: la expulsión del Edén, la destrucción de la Torre de Babel o el Diluvio Universal son encarnaciones míticas de una realidad intemporal: el hombre que trata de afirmar su autonomía frente a lo Divino. Más sólo uno de los dos bandos ha estado ejerciendo el poder de manera casi ininterrumpida, a pesar de las distancias geográficas, durante la Modernidad: el de los utópicos. Convirtiendo las vidas de las gentes durante décadas, sin ellas saberlo, en una pieza más del gigantesco engranaje que compone dicho proyecto.

El otro bando, el de los reaccionarios, ha sido siempre mucho más minoritario. Su técnica intelectual ha sido la guerra de guerrillas: ha tratado más de poner palos en las ruedas que asaltar el trono. Es natural: el socialismo y el fascismo son tentativas fallidas de conquistar el poder liberal. Posteriormente al fracaso encarnado por esos dos proyectos, ha sido condenado a vivir “emboscado”. Nadie puede poner en duda la cosmovisión liberal burguesa y hedonista del hombre moderno sin ser acusado de comunista o de fascista. Con las consecuencias sociales, personales, mediáticas y hasta legales que dichas acusaciones, más o menos fundadas, acarrean. Es igual que las únicas bombas atómicas de la historia lanzadas sobre población civil vinieran de parte de una socialdemocracia: la historia, como sabía Walter Benjamin, la escriben sólo los vencedores.

Operación perfecta para arrebatarle al mundo su sacralidad, sólo resta contemplar de qué forma la horizontalidad y la homogeneización causan estragos espirituales por el mundo. Un “desencantamiento del ser y del mundo” en tiempos de “movilización total”. La caída en la levedad gaseosa de lo vacuo: sin verdadero contenido, despojado del pathos característico de lo humano y de su natural vocación trascendente. Desaparecida la religión, el cientificismo positivista toma el testigo a la hora de reglar qué cosa es la verdad y qué cosa no lo es. El paso del mito al logos como primera operación del progresismo en la Historia ha sido ahora llevado a su fase última. Sin embargo, ya sólo afirmar que puede haber una fase última de la acción humana es caer en la trampa de dialogar desde los presupuestos del optimismo cientificista-liberal. Entonces como ahora, en realidad, se trata de una entelequia: aunque se quiera revestir con el sacrosanto epíteto de “verdad científica”. Inmolando víctimas en el altar al que ahora se presta culto: aquel construido en nombre de la Técnica. Hay ciertos grados de la verdad que siempre estarán más allá de lo científico: precisamente aquellos que sólo se pueden conocer a través del mito, del símbolo o del sueño.

Un primer intento consistente de impugnar el proyecto de la Modernidad se encuentra presente en el Concilio de Trento y, sobre todo en la Contrarreforma Católica de signo eminentemente hispano. Gracias al contingente de ideas suministrado por la Escuela de Salamanca y algunos de sus nombres más relevantes tales como Francisco Suárez, Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Juan Ginés de Sepúlveda, Martín de Azpilcueta, Diego de Covarrubias, Luis Molina y Juan de Mariana; se pudo asentar un cómputo consistente de valores y dogmas comunes y personales que oponer a los valores relativistas que ya entonces sustentaban el proyecto moderno. Frente a las ideas solipsistas de corte cartesiano expuestas por el filósofo francés René Descartes, Francisco de Vitoria le opone una filosofía que defiende la comunidad como conjunto de individuos unidos los unos con los otros. Incluso el Cardenal Cisneros puede ser considerado como uno de los primeros estandartes que defendieron una concepción tradicional de la vida frente a la incipiente Modernidad.

El primer momento reaccionario en el ámbito de la política vino de la mano de dos pensadores europeos: Edmund Burke (1729-1797) y Joseph De Maistre (1753-1821). Si bien se podría extender a otros autores de la misma época como Alexis de Tocqueville (1805-1889). Frente al intento de reconstrucción total de la sociedad que implicaba la Revolución Francesa, Burke defendía una propuesta conservadora del texto Constitucional forjado durante siglos del consenso surgido entre pueblo y administradores del poder. En un plano puramente teológico que funda, en buena medida, la teología metapolítica, De Maistre denunció “la teofobia del mundo moderno”. Todo lo que ocurre en la historia es para De Maistre fruto de dos fuerzas sobrenaturales que se encuentran situadas fuera de ella: la voluntad divina y su contrario. Por contravenir los mandatos de Dios, la Modernidad es, pues, consecuencia de la acción de Aquel que pretende rivalizar con Dios. Si la escuela de pensamiento surgida en ese momento es el liberalismo, para De Maistre el liberalismo es pecado.

El segundo momento reaccionario en el ámbito de la política vino de la mano de dos pensadores españoles: Jaime Balmes (1810-1848) y Juan Donoso Cortés (1809-1853). Si bien se podría extender a otros autores de la misma época como Marcelino Menéndez y Pelayo (1856-1912). Balmes era, en lo fundamental, un periodista; mientras que Donoso Cortés fue más bien un diputado. Los discursos de uno y los artículos de otro son totalmente contrarios a la revolución, defensores de los derechos tradicionales y partidarios de la soberanía popular. En oposición a los valores de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad; Donoso defiende los valores de la Tradición: “Yo represento la tradición, por la cual son lo que son las naciones en toda la dilatación de los siglos. Si mi voz tiene alguna autoridad, no es, señores, porque es la mía; la tiene porque es la voz de nuestros padres”. Por su parte, Balmes defendió la concepción católica de la libertad en vez del concepto protestante de la predestinación.

En un tercer momento encontramos una serie de autores que, a lo largo de distintas décadas, profundizan en lo ya planteado previamente. Carl Schmitt (1888-1985) es el mayor reaccionario, políticamente hablando, de la Historia de Occidente. Su sistema filosófico se basa en la teoría política y en el mundo jurídico. Ambas vertientes confluyen en su particular concepción del constitucionalismo. Su lenguaje filosófico es fecundo en términos propios como la dialéctica amigo/enemigo. Pero, sin duda, su aportación más original es la postulación del “decisionismo”: un concepto en la línea de su admirado Donoso Cortés, al que considera autor de algunas de las más grandes páginas de la literatura universal.

Según el “decisionismo” postulado por Schmitt en continuidad con Donoso Cortés, la democracia de masas se basa en una mentira puesto que la mayoría de decisiones relevantes parten de un marco previamente fijado que ya impone un sesgo determinante en las resoluciones parlamentarias. Y cuando ese marco, generalmente derivado de la Constitución de turno (votada por una minoría), no sirve para obtener los fines deseados, es cuando se pone en marcha la excepcionalidad como herramienta política de cambio. Porque para el pensador alemán “la dictadura puede ser ciertamente antiliberal pero no es necesariamente antidemocrática”. Si algo se somete a voto, a una votación sesgada en su propio planteamiento y en sus procedimientos, resultará legitimado incluso cuando deje fuera a una parte de la propia población.

Leonardo Castellani (1899-1981) continúa ahondando en lo planteado por Donoso Cortés o Carl Schmitt. Para él, el liberalismo es una herejía y una anti-teología. Siguiendo el modelo del Despotismo Ilustrado, unas élites que él llamaba “el poder secreto” plantearían un marco para mejor imponer su modelo social. En palabras del propio Castellani, “En el fondo, lo que ellos quieren es la dictadura para ellos. La dictadura con máscara de libertad. Y los que son corrompidos no es el pueblo sino la parte del pueblo que los sigue a ellos y no los ha vomitado todavía”. Para Leonardo Castellani, son los autodenominados garantes de la libertad aquellos que han traído la ausencia de libertad al mundo: uno sólo es libre para actuar según está establecido que es la libertad. Se trata de una cultura que propone la rebelión contra todo menos contra el propio afán de rebelión. O, de lo contrario, el verdadero rostro del poder liberal surge para aplicar con toda la fuerza de la que es capaz el Estado su poder represivo.

Tanto Julius Evola (1898-1974) como René Guénon (1886-1951) parten de la base de que la acción política ha fracasado. En su lugar, proponen la salvación espiritual de un “Sendero de la Mano Izquierda” habilitante a la hora de “Cabalgar el Tigre”. De manera personal. Frente al desarraigo nacional, sexual, cultural, lingüístico e identitario de las sociedades modernas, los defensores de la Tradición proponen un hombre montado sobre los hombros de “los dioses fuertes” del pasado. Es por eso que la necesidad de alcanzar una salida práctica propuesta por Guénon resultaba irreconciliable con la vía de la meditación propuesta por el mismo autor. En su lugar, Evola propone afrontar la crisis con entereza y realismo: buscando la trascendencia y ejercitando el autodominio. En sus palabras, “La libertad se define como la capacidad de dominio sobre los instintos. Todo puede ser dominado y todo puede dominar al hombre, desde el heroísmo al miedo”. Dado que no se puede alterar el curso del mundo se debe de intentar alterar la forma en que el mundo nos afecta; sin perder, por ello, la mirada crítica sobre lo que está ocurriendo: la comprensión constante y profunda de lo circundante es un paso imprescindible para mantenerse en el estoicismo aristocrático que postulaba el autor italiano.

A pesar de las diferencias con Evola y Schmitt, dos contemporáneos suyos como lo fueron Ernst Jünger (1895-1998) y Martin Heidegger (1889-1976) coincidieron en su crítica a la Técnica, por un lado, como nuevo dominio exterior del mundo; y al nihilismo, por otro lado, como subyugación interior de los hombres. Lo poético, lo interior, aquello que se deriva de la voluntad es para ambos “la casa del ser”: un lugar donde “emboscarse” para mejor ofrecer una resistencia espiritual. Indagando acerca del origen: vital, metafísica, y poéticamente. Hay que dejar de “ser vivido” para comenzar a vivir auténticamente: renunciar el flujo para tomar las riendas de la existencia. Sólo hay una forma de resistencia posible en el Mundo Moderno, según Jünger, aquella detentada por “la persona singular soberana”. La acción como impulso vital ingobernable e imposible de aniquilar. Una errancia “anarca” sin más patria que el lenguaje y sin más compromiso que la resistencia: incluso cuando la batalla está del todo perdida.

Alexander Dugin, Giorgio Agamben, Alain de Benoist, Russell Reno y Philippe Murray son discípulos de todos los nombres anteriormente citados. Todos ellos nacieron en torno a los años 60, salvo un De Benoist que es algo más mayor. Sin embargo, componen una única generación filosófica de carácter identitario. Sintetizar el pensamiento de autores tan disímiles entre sí en unas pocas líneas resulta descabellado. Sin embargo, sí que es posible encontrar algunos puntos comunes como su rechazo radical del paradigma liberal y su reivindicación de unos valores pre-modernos. El mayor rasgo en común con Joseph de Maistre o con Donoso Cortés es la denuncia del funcionamiento del Estado como organismo de represión que gobierna “de arriba hacia abajo”, subyugando la soberanía popular y las tradiciones constitutivas de todo pueblo. Para ellos, la socialdemocracia parlamentaria propia del liberalismo ha derivado en una traición constante al electorado, un totalitarismo líquido enemigo de la libertad y en un arrebato tan brutal como silencioso de la soberanía popular. Todo ello, por supuesto, en nombre del Progreso.

Todos ellos conciben la política como teología metapolítica que imbrica en su acción todos los elementos que históricamente han compuesto una sociedad. Son duros críticos contra la “nuda vida” en la que nos encontramos sumidos. Y denuncian sin paliativos el empleo del “estado de excepción” como mecanismo político de imposición ejercido desde el poder. Escribe Agamben: “La emergencia se utiliza para volver a la normalidad lo antes posible, mientras que la excepción se utiliza para romper la regla e imponer un nuevo orden. El estado de emergencia presupone la estabilidad de un sistema y la excepción, por el contrario, su desintegración que abre el camino a un sistema diferente. El estado de excepción ha alcanzado hoy su máximo despliegue planetario. El aspecto normativo del derecho puede ser así impunemente obliterado y contradicho por una violencia gubernamental que, ignorando externamente el derecho internacional y produciendo internamente un estado de excepción permanente, pretende sin embargo estar aplicando el derecho”.

La Historia sigue adelante: continuamente vuelven las pandemias, las guerras y las crisis económicas. Porque nunca nos hemos alejado de ella, como se afirma machaconamente desde simposios universitarios bien regados de financiación privada o de subvenciones estatales. La única perspectiva aún posible para el reaccionario es aquella que propone encarnar, en cada hombre y en cada mujer que haya decidido deconstruir la cultura de la deconstrucción, los valores morales y espirituales de la Tradición sapiencial perenne. Para Ramiro de Maeztu, todos los grandes valores modernos son perversiones de los valores pre-modernos. Y para Manuel García Morente, el otro gran teórico de la Hispanidad, la solución ya no puede ser colectiva sino que sólo puede ser personal: hay que rescatar un código, aquel defendido por el Caballero Cristiano, que se encuentra enterrado en la Historia y en el Arte característicos de la España de los siglos XVI y XVII, en tanto que filosofía individual alternativa a la Modernidad.

Se trata de vivir a contracorriente: en contra del relativismo posmoderno y de ese politeísmo solipsista formulado a la carta. Cada uno de nosotros debe empezar a poner en práctica vitalmente dicho código caballeresco de honor. Entregar la vida a lo trascendente, como rezan los versos de Lope: “Dar la vida y el alma a un desengaño”. Y, después, no callarse ni cejar en el empeño por predicar esa Verdad que, como en tiempos de Cristo, no se responde con un qué sino con un quién: nos salvan las obras y no las doctrinas, las militancias o los bautismos. La pobreza, la cancelación, la difamación, la caída en desgracia o la muerte son posibilidades reales de una postura así de radical: nadie debe llamarse a engaño ni pensar ingenuamente si está decidido a combatir. El silencio conformista en el discurso público o en los foros privados no es más que una legitimación cobarde que invita a la perpetuación de la labor de los ingenieros sociales. Hoy más que nunca, quien calla otorga: condenando las almas de aquellos que no han disfrutado del privilegio que supone saber que hay algo más allá del oscuro signo de los tiempos.

Juan Manuel de Prada habla, con acierto, de la necesidad de dejar de enfangarse en discusiones minimalistas para comenzar a trazar una auténtica “enmienda a la totalidad”. Romper el marco, rechazar el Sistema de plano y sin paliativos. El objetivo al que quiere invitar, con humildad, este texto no puede ser más afín: se trata de invitar a impugnar vehementemente la Modernidad desde sus raíces primeras y pasando por cada una de sus ramificaciones consecuentes, hasta llegar a nuestros días. Escribió Macronio, “No puedo escribir contra quien puede proscribir”. Los hijos de este tiempo estamos moralmente obligados a romper ese tabú.

Autor

Últimas entradas

Contenidos16/06/2025Diana Catalán valora su labor como voluntaria en la reciente peregrinación París-Chartres. Por Javier Navascués

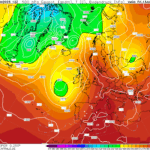

Contenidos16/06/2025Diana Catalán valora su labor como voluntaria en la reciente peregrinación París-Chartres. Por Javier Navascués El Tiempo12/06/2025Previsión. viernes 13 de junio de 2025. Por Miriam Herraiz

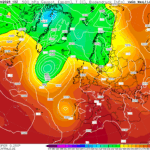

El Tiempo12/06/2025Previsión. viernes 13 de junio de 2025. Por Miriam Herraiz El Tiempo10/06/2025Previsión miércoles, 11 de junio de 2025. Por Miriam Herraiz

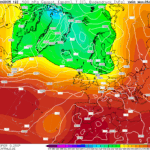

El Tiempo10/06/2025Previsión miércoles, 11 de junio de 2025. Por Miriam Herraiz El Tiempo08/06/2025Previsión lunes, 9 de junio de 2025. Por Miriam Herraiz

El Tiempo08/06/2025Previsión lunes, 9 de junio de 2025. Por Miriam Herraiz