|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Ofrecemos por su interés la entrevista al autor de “Católicos e Identitarios” publicada en el Nº 11 de la revista de cultura y pensamiento Naves en Llamas

Julien Langella es un joven padre de familia francés, activista, escritor, conferenciante e impulsor de Academia Christiana, un muy activo e influyente instituto de formación política devenido en movimiento de jóvenes católicos implicados en la vida pública de su patria y que empieza a encontrar amigos e imitadores en otros países europeos. Ahora, de la mano de Ediciones La Tribuna del País Vasco, Langella publica en España la que hasta el momento es su obra capital: Católicos e Identitarios. Se trata de un ensayo descomunal que tras su aparición en Francia causó una verdadera conmoción intelectual y que supuso en este país el inicio de importantes debates en el seno de los sectores más comprometidos del catolicismo. El libro de Langella, que en su edición en español cuenta con un revelador prólogo de Adriano Erriguel, fustigó la reflexión, a veces dolorosa y polémica, sobre el futuro de la Iglesia en Francia y en el resto de Europa; sobre los conceptos de arraigo, comunidad e identidad; sobre el gran reemplazo, sobre la penetración del Islam en Europa y sobre los retos de la sangría demográfica autóctona.

¿Católicos e identitarios marca un cierto camino militante a sus treinta años?

En efecto. Entretanto, un acontecimiento importante ha tenido lugar en mi vida: mi conversión al catolicismo. Después de los años pasados en la organización «Identitarios» y, habiendo participado en la creación de «Generación identitaria», sentí la necesidad de transcribir políticamente mi fe. Es decir, de vivir mi fe públicamente y conseguir así cierta coherencia: no nos podemos limitar a una piedad de fachada, o incluso real pero reducida a la misa dominical. El Evangelio no es un programa político, pero no es neutro políticamente. Cuando Cristo expulsa a los mercaderes del templo, devuelve al César lo que le pertenece, o cuando cura a enfermos en sábado (día de reposo integral para los hebreos), sus actos tienen un alcance social: impactan en la sociedad. De hecho, se observa que solo hay problemas con los jefes religiosos de Judea, no con los romanos. A Poncio Pilato no le hace ninguna declaración política grandilocuente, afirma que su reino no es de este mundo, al contrario que los zelotas, nacionalistas judíos muy virulentos contra los romanos. Cristo dice incluso del centurión romano: «no he visto tanta fe en Israel». Aquellos que dicen que Cristo encarna una corriente etno-religiosa antirromana o antieuropea no conocen la Historia, simplemente. En resumen, me guía la búsqueda de cierta coherencia entre las ideas, la fe y su encarnación en la vida cotidiana. Es lo que me ha llevado a inscribirme en Academia Christiana, entidad de formación destinada a agitar al pequeño mundo católico y hacer entrar a los jóvenes cristianos en el combate por la Ciudad con las armas más eficaces.

“Hay que pasar a la reconquista integral” … ¿Qué significa eso en los oídos de un católico?

Los católicos conservadores tienen tendencia a decirse liberales en economía y antiliberales en materia de moral, mientras que el liberalismo moral (la inversión de los valores y el relativismo) es el rostro «de izquierda», por lo tanto mediáticamente aceptable, del liberalismo económico que abre los comercios el domingo, multiplica el acceso a la pornografía en nuestras familias, produce aparatos domésticos de una calidad mediocre y promueve el erotismo enfermizo en los vídeos y el cine… Sin la apertura de las fronteras en nombre de la libertad de comercio, no tendríamos a las FEMEN en Francia. Por lo tanto, es urgente que los católicos se apropien de este desafío y se vinculen con la tradición cristiana de desconfianza en relación con el dinero (San Pablo dijo que el amor al dinero es la raíz de todos los males). Esto no implica, evidentemente, unirse al partido de Jean-Luc Mélenchon: se puede querer acabar con el ‘turbocapitalismo’ sin ser de izquierdas y desear bajadas de impuestos y la simplificación de la maquinaria burocrática sin ser «liberal». Reencontremos el sentido de las palabras: el liberalismo es una ideología que invierte la escala tradicional de valores (lo colectivo supera a lo personal; la persona se realiza en lo colectivo) y sitúa el derecho de propiedad y la libertad de comercio por encima de todo.

La reconquista integral consiste primero en tomar conciencia de la naturaleza global de las amenazas que pesan sobre nosotros. El monstruo liberal-mundialista tiene muchos tentáculos: ataca también en nuestras habitaciones (promoción de una visión puramente contractual e individualista de la pareja); las escuelas (el niño como coautor de su propio saber); el trabajo (dumping social, deslocalizaciones o ritmos infernales de la gran distribución); la nacionalidad (derecho de suelo, acogida incondicional y regularizaciones masivas de clandestinos); la religión (triunfo mediático de las espiritualidades asiáticas centradas en el bienestar individual) o la filiación (ataques contra la autoridad y los derechos del padre). Una vez que se ha comprendido este desafío, una vez que se ha admitido que la «libertad» (la de los mercados para las finanzas o la del cuerpo para la planificación familiar y las FEMEN) es la divisa oficial de todo el damero político moderno (con notables excepciones), estamos más cerca de actuar eficazmente, aunque solo sea a nivel familiar, para encarnar otro tipo de existencia más expansiva para el ser humano.

El católico que tolera que la Creación de su Dios sea atacada por el mundialismo puede ser que se llame «cristiano» porque intenta seguir a Cristo en su actitud personal pero ¿es verdaderamente cristiano en el plano intelectual? ¿Tenemos espíritu cristiano cuando nos sentimos a gusto en una época que promueve todo lo que es radicalmente contrario a la piedad, a la pureza, al amor y a la dignidad humana valoradas por el cristianismo? No lo creo. Entonces, no se trata solo de reconquistar las braguetas de los franceses entre eternos lamentos contra la libertad sexual (incluso si, en efecto, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y hay que preservarlo como un tesoro) sino de reconquistar todo lo que se ha retirado de Dios y de su amor infinito: nuestras calles abandonadas a la delincuencia extranjera, el trabajo robado por los especuladores y los jugadores de bolsa asesinos, nuestras familias envenenadas por las pantallas, las plazas por los partidos políticos mafiosos, la fauna y la flora violadas por la contaminación inherente a una sociedad dedicada al «crecimiento», etc. En resumen, nos hace falta retomar todo lo que ha sido abandonado al demonio. ¡Nos queda mucho trabajo!

«Católico» viene del griego katolikos: «universal». Debemos ser católicos en todos los ámbitos, en lo «universal de nuestras vidas» y cuestionarnos constantemente. Solo de esta manera el cristiano será verdaderamente la lámpara en la montaña y la sal de la tierra.

El Papa Francisco ¿no es hoy el anti identitario por excelencia? ¿Cómo hacer para llevar a los católicos, que sigan también a su papa, por el camino de sus raíces?

Usted lo dice bien: «que sigan a su papa». Los católicos siguen al papado, al sucesor de San Pedro y vicario («embajador», se podría traducir) de Cristo. No a Jorge María Bergoglio. Cuando Jorge María Bergoglio proclama ex cathedra (es decir, revestido de plena autoridad como jefe de la Iglesia, con la mención clara de su título pontifical) unas verdades dogmáticas, es decir, verdades sobre la fe, no es ya Jorge María Bergoglio sino el Papa Francisco.

Y lo seguimos con amor filial, benevolencia total y un respeto profundo. Sin embargo, cuando habla de temas políticos sin conexión directa con la fe (incluso cuando la línea que los separa es fina) y en un contexto que no es ex cathedra (en un tweet o en una entrevista en un avión) los católicos no tenemos ninguna obligación de seguirle. Este punto ya había sido confirmado solemnemente en el Concilio Vaticano I al final del siglo XIX. El problema es que los católicos, que son también personas «normales» con los defectos de su pueblo (al que no hay que cargar demasiado con todas las taras sin quedar ridiculizado uno mismo) tuvieron de repente tendencia a idolatrar los papas sucesivos como reacción a la caída de toda autoridad y referencia temporal. Es una reacción natural, inevitable, pero condenable de todas formas. Cuando todo se derrumba alrededor de uno, nos agarramos a lo que queda en pie. Y la Iglesia, después de las invasiones bárbaras igual que después de 1789, quedó en pie. Así, la palabra de sus responsables se convirtió en palabra de Evangelio para muchos. La palabra de los pontífices sufrió una hipertrofia mediática lamentable, pero no son ellos los culpables. Es una evolución global de Occidente la que explica esta mutación: la dictadura de la comunicación y de la transparencia.

El Papa Francisco, como los fieles que le siguen, es también un hombre: con su itinerario propio, sus defectos y sus cualidades, sus caprichos y su personalidad. Condenó vigorosamente en 2015 el «progresismo infantil» y «la uniformidad hegemónica del pensamiento único» promovida por la mundialización. En su encíclica Laudato Si, ha condenado claramente el culto al «crecimiento económico» y ha desarrollado un pensamiento ecosocialista antimarxista y antiliberal muy rico. Todo ello, se lo debemos. Por supuesto, yo sé que me arriesgo a enfadar sus lectores con el adjetivo «socialista» proporcionado como ejemplo, pero el pensamiento socialista de comienzos del siglo XIX, antes de la viruela marxista, era positivo. El papa León XIII lo presentó, en su encíclica Rerum Novarum, como una autodefensa necesaria frente a los estragos del capitalismo industrial. El Papa Francisco actualiza su problemática respondiendo a los estragos del capitalismo en el tercer milenio: productivista, mundializado y especulativo.

Para incitar a los católicos a volverse a arraigar, haría falta que fueran formados sobre lo que deben a su padre de Roma. La formación intelectual sobre la autoridad real de la palabra pontifical, sin caer en la fantasía de los izquierdistas felices de aparecer como unos «legitimistas» cuando las declaraciones políticas del Vaticano van en su sentido, es primordial. Después, haría falta quemar todas las naves: en Laudato Si hay todo un pensamiento de ecología integral del que no queda más que extenderlo a los pueblos y a las etnias.

¿No es totalmente imposible tener un mensaje universal llamando a la vez al arraigo?

Claro que no. La unidad cristiana es totalmente espiritual; se concreta por el bautismo y los actos de caridad mutuos, pero rechazamos la uniformidad estéril del diablo, aquel que, no pudiendo crear, no sabe más que imitar. Y la uniformidad mundialista es una simple caricatura de la unidad cristiana. No hace falta grandes discursos; mire Europa: LA Iglesia se implantó respetando las tradiciones locales cuando estas no iban contra la ley natural, es decir, las instrucciones de la vida terrena dejadas por Dios en el corazón del ser humano. En nombre de esta ley natural, dicen algunos, La Iglesia ha exterminado las culturas que no le gustaban. Es una estupidez. O bien, que sean coherentes y enjuicien también a Julio César, el cual reprimió los sacrificios humanos en las Galias, y también a Tácito, que hizo lo mismo cuando conquistó una parte de Inglaterra.

Aunque fueran paganos, esos jefes de guerra eran antes unos hombres, hijos de Dios, europeos por añadidura, con todos los recursos filosóficos necesarios para comprender esa ley natural sin unirse automáticamente al cristianismo. Piense en las iglesias de madera de Escandinavia, con sus escenas de la mitología nórdica gravadas en las paredes; esas iglesias japonesas con forma de templo sintoísta; las fiestas cristianas en Iberoamérica, que asocian el arte indígena a la celebración del verdadero Dios… Le podría citar mil ejemplos.

Además, el cristianismo es la imitación de Cristo. Y Cristo era miembro de una raza, de un pueblo, de una comunidad de trabajadores, de un municipio: era un ser cívico, arraigado, que existía para el mundo, siendo Dios, pero también hombre por y para su ciudad. Al escoger la Encarnación, Dios escogió la nación, la familia y la pertenencia como canales de su gracia, como formas de expresión. En cuanto al Antiguo Testamento, es la historia de un pueblo, de sus batallas, sus esperanzas, su tierra prometida con unos límites precisos, la miel y los cedros del Líbano, la tierra a veces árida, a veces generosa: El Antiguo Testamento es una epopeya identitaria.

Doy testimonio de ello: mi conversión ha alimentado mis convicciones identitarias. La inmigración, la americanización y la islamización no son solo unos «ataques» contra mi patria: desde mi conversión, los veo como atentados contra la Creación de Dios. Nuestro deber como católicos e identitarios es preservar ese espacio de la Creación al que llamamos «patria», tierra de los padres, como la tierra prometida a Abraham y a «los hijos de tus hijos», según la palabra de Yahvé. Haciendo el bien en nuestras ciudades, amándolas como amamos a nuestra madre, nos ganamos el Cielo. No hay ninguna incompatibilidad sino una armonía perfecta. El mal patriota no es hijo de María.

Usted denuncia la «religión del mestizaje», ese «nuevo género». ¿Qué peligros se esconden detrás de esta nueva religión «Benetton»?

El primer peligro de esta religión es, pues, sus efectos liberticidas en el debate: no se puede dialogar serenamente sobre la inmigración, la coexistencia étnica e incluso la mundialización, ya que el convencido del mestizaje agrupa todo en su invento de la mezcla («todo el mundo se mezcla hoy», es el sentido de la historia) que os acusa de rechazar, es decir, de ser un neonazi o próximo a serlo. La reductio ad hitlerum es asesina. Hay que desapasionar el debate y asumir tranquilamente, pero firmemente, que no, la mezcla no es la panacea de la relación entre los individuos y los pueblos, primero porque no ha existido nunca, siendo el fundamento de la amistad el parecido etno-cultural; después, porque no sería ni siquiera deseable: sería la tumba de la diversidad. Más que mezclas, es preferible el intercambio.

Se podrá citar siempre a Iberoamérica, hispano-india, pero observad que son sobre todo las naciones blancas de América (Uruguay, Chile, etc.), al sur, las que han conseguido cierta estabilidad. La sociedad americana es esencialmente europea: los conquistadores no mezclaron a María con la Pachamama, ni a Cristo con Quetzalcoatl: claramente es la cultura europea la que se impuso. Si hubo mestizaje, solo fue en el plano racial, y con unos pueblos más sutiles que los africanos subsaharianos (lo que explica un éxito relativo, lo cual muestra que todos los mestizajes no son comparables), pero no en el plano cultural y espiritual.

El peligro real de esta religión, puesto que los pueblos la rechazan (no hay más que ver el white flight, «el vuelo de los blancos» –como lo llaman los sociólogos lúcidos– fuera de las zonas de inmigrantes), es simplemente la amnesia identitaria: el olvido de nuestra cultura, porque siempre es más interesante lo que hace el vecino. Y, además, en nombre de esta ideología, y de algunos barriles de petróleo, se declara la guerra a las naciones que no quieren someterse a Washington: «los pueblos no mezclados pertenecen a las ideas periclitadas del siglo XX», afirmaba el general Wesley Clark, a la cabeza de las operaciones en Serbia en 1999. Clinton había justificado también esta guerra de Kosovo, masacrando civiles durante ochenta días y ochenta noches de bombardeos intensivos, por la necesidad de desarrollar el modelo de una «democracia multiétnica».

La religión del mestizaje es a veces seductora, a veces un poco más marcial: la zanahoria y el palo de la apisonadora mundialista. Es indispensable a la expansión del mercado: para que todo pueda ser transformado en mercancía, con el fin de acumular un máximo de beneficio, hacen falta individuos y pueblos desarraigados, mezclados, sin fe ni ley, ya que el vacío identitario que les define tiene necesidad del consumo para hacerles olvidar la vacuidad de su alma. Volvemos a lo mismo siempre, San Pablo tenía mil veces razón: «el amor por el dinero está en la raíz de todos los males».

«Combatir es amar», escribe usted como conclusión. Pero ¿no hace falta precisamente «amarse los unos a los otros», sin distinción, sin jerarquía, y de manera universal? ¿No está ahí el mensaje principal de la Iglesia?

No, es el mensaje de Satán. El demonio sabe bien que el amor universal es técnicamente imposible puesto que, por definición, los «otros» son siempre más numerosos que su hermano, su amigo o su vecino. Si promueve esa caricatura del amor es para impedir la verdadera caridad: aquella que debemos en prioridad a nuestros hermanos, a los que estamos unidos por vínculos de filiación (familiar, étnica o cultural) y que es la condición sine qua non de toda Comunidad espiritual (y de toda «comunidad», simplemente), puesto que un cristiano aislado es un alma en peligro.

San Agustín, obedeciendo al cuarto de los diez mandamientos («Honra a tu padre y a tu madre», es decir, a tu familia, tus ancestros y tu patria, según el Catecismo oficial de la Iglesia), afirmaba que debemos la caridad en prioridad a aquellos a los que «estamos unidos como por un cierto destino». Santo Tomás y todas las grandes voces de la Iglesia repitieron este principio hasta nuestros días, incluso si los prelados occidentales son todavía muy tímidos sobre esta cuestión. Pero la enseñanza ordinaria de la Iglesia no varía. Hay un orden en la caridad que es querido por la ley natural, ese vademécum de la vida en la tierra insertado en el corazón humano por el Buen Dios, ya que tendemos naturalmente al amor de los nuestros, esta «naturalidad» es el signo de que este amor es bueno y que hace falta ponerlo en práctica. Me atrevo a realizar un paralelismo: el placer sexual es el signo de que Dios aprueba la unión de los cuerpos, pero quiere destinarlo a un fin más elevado que la autoconsumación: el amor entre los esposos y la creación de una familia. Todo es cuestión de orden y de jerarquía de valores en la doctrina católica. El desorden humanitario tercermundista es lo opuesto.

El Buen Samaritano, por retomar la figura favorita de los cristianos inmigracionistas, no lleva bajo su techo al hombre que ha cuidado; lo deja en un albergue donde le cuidan pero él retoma su camino. El Buen Samaritano no es inmigracionista; es solamente caritativo. Esta parábola fue pronunciada por Cristo en un contexto sociocultural muy particular: el espíritu de los hebreos de su tiempo estaba corrompido por una concepción contable de la caridad, de la misma forma que tenían una visión contable de la Justicia (la ley del Talión, «ojo por ojo, diente por diente»). Cristo les recordó que la caridad hacia la esposa o los hijos es fácil, pero que exige un esfuerzo particular de la voluntad. Sin embargo, el cristianismo es la imitación de Cristo, la ascesis perfecta, el dominio de sus pasiones al servicio del Bien.

De ahí la afirmación, de esta excepción al orden en la caridad, que Cristo dio en ejemplo: si hay una prioridad en la caridad, no hay exclusividad. La persona que realmente pasa necesidad, enferma y afligida, que nos encontramos en la calle, debe recibir nuestra ayuda. Pero su bien puede ser no darle el dinero que irá a parar a las redes de prostitución. Quien expulsa a alguien agresivo de una iglesia le hace un favor. Sí, no se hace con un gran impulso afectivo, pero no hay que confundir el amor con el afecto: el amor sigue una vía, la del Bien, definida por la razón; el afecto no sigue más que el desorden de la pasión que lo gobierna, siempre egocéntrico y narcisista.

Es por ello que algunos párrocos rechazan dar dinero, en su lugar dan comida o ropa: puedo asegurarle que los falsos mendigos no vuelven. Si todos los párrocos se comportaran igual, no habría mendigos a la puerta de las iglesias. En cuanto al resto de la sociedad, paremos de enemistarnos con la Iglesia, nuestra madre, como unos niños caprichosos, y hagamos más bien nuestro trabajo desincentivando todas las formas de parasitismo aquí o allá.

(*) Resumen de la entrevista con Julien Langella publicada en el Nº 11 de la revista de cultura y pensamiento Naves en Llamas

Autor

Últimas entradas

Contenidos16/06/2025Diana Catalán valora su labor como voluntaria en la reciente peregrinación París-Chartres. Por Javier Navascués

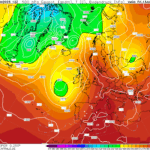

Contenidos16/06/2025Diana Catalán valora su labor como voluntaria en la reciente peregrinación París-Chartres. Por Javier Navascués El Tiempo12/06/2025Previsión. viernes 13 de junio de 2025. Por Miriam Herraiz

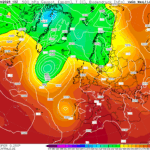

El Tiempo12/06/2025Previsión. viernes 13 de junio de 2025. Por Miriam Herraiz El Tiempo10/06/2025Previsión miércoles, 11 de junio de 2025. Por Miriam Herraiz

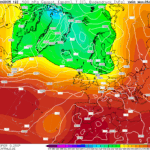

El Tiempo10/06/2025Previsión miércoles, 11 de junio de 2025. Por Miriam Herraiz El Tiempo08/06/2025Previsión lunes, 9 de junio de 2025. Por Miriam Herraiz

El Tiempo08/06/2025Previsión lunes, 9 de junio de 2025. Por Miriam Herraiz