|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Heidegger lo dijo mejor que nadie: “Sólo un Dios puede salvarnos”. La Tradición es Verdad, y la Verdad es el camino hacia el conocimiento profundo de la Realidad. Es justo lo contrario del relativismo, del irrealismo y del revisionismo en los que estamos inmersos; puesto que encarna la voz de los muertos aún perceptible por los vivos que se despiertan a ella: se trata de la única llave de la que realmente disponemos para descifrar el mundo más allá de su existencia sensitiva pero también en ella. Si despojamos a la vida de la Tradición, los hombres únicamente seríamos larvas y nuestra vida sólo serviría de estiércol para los pequeños organismos que habitan en nosotros.

Ante el más que evidente panorama, con siglos de antigüedad a su espalda, de naufragio de Occidente, el sujeto contemporáneo apenas si puede agarrarse a algún baluarte espiritual, trascendental o metafísico como parapeto ante la hecatombe generalizada. La idea de la emboscadura jüngeriana se aproxima cada vez más a una entelequia biensonante pero imposible de realizar debido al estado actual de corrupción reinante. Resulta difícil, por lo tanto, poder albergar un mínimo de esperanza acerca del futuro, del presente incluso, de aquello que todavía es humano. Decir Modernidad es decir hundimiento, crisis, decadencia: todo individuo moderno es un bárbaro entregado a la destrucción, en nombre de la sacrosanta innovación.

Hay un momento especialmente simbólico, más allá de los hechos concretos que motivaron el acontecimiento, en la historia reciente: el lanzamiento de dos bombas atómicas sobre, respectivamente, las ciudades japonesas de Hiroshima y de Nagasaki por parte de los Estados Unidos de América al término de la Segunda Guerra Mundial. Como antes le había sucedido a Roma con el cristianismo y al catolicismo con el protestantismo, los bárbaros asolaban y exterminaban el Imperio. La civilización materialista imponiéndose de forma voraz a la comunidad ancestral. Quizás sea el último “paso de distanciamiento” que restaba para ocluir definitivamente lo que Francis Parker Yockey llama la “Edad de la Religión”. La última sociedad tradicional con una aristocracia guerrera constituida sobre unos sólidos principios (bushidō), apenas tuvo capacidad de combatir puesto que no pereció a manos de otros hombres ni bajo espada alguna, sino sometida al potencial destructivo de la técnica occidental.

El propio Evola entendió el significado oculto que entrañaba la humillación de la sociedad tradicional japonesa a manos del Imperio cultural norteamericano forjado por la masonería y el liberalismo: “Estos valores generales toman un relieve particular en la nobleza de los samuráis y en su ética, el bushido, la orientación la Tradición, en el Japón, es esencialmente activa, es decir, guerrera, pero con la contrapartida de una formulación interior. La ética del samurai tiene un carácter tan guerrero como ascético, con aspectos sagrados y rituales. Se asemeja, de forma notable, al del Medievo caballeresco y feudal europeo. Fuera del shintoismo, el Zen, que es una forma esotérica del budismo, ha jugado un papel en la formación del samurai, pero también en la formación tradicional de la vida japonesa en general, comprendidas las artes y el artesanado. Al margen del bushido, conviene recordar igualmente la idea tradicional de la muerte sacrificial guerrera, que se ha mantenido hasta los kamikazes, los pilotos-suicida de la Segunda Guerra Mundial. El Japón ha facilitado, hasta ayer, un ejemplo único en su género, de coexistencia entre una orientación tradicional y la aceptación, sobre el plano material, de las estructuras de la civilización técnica moderna. Con la Segunda Guerra Mundial, la continuidad milenaria se ha roto, el equilibrio ha resultado alterado y el último Estado del mundo donde se reconocía aún el principio de la realeza solar y del puro derecho divino, ha desaparecido. El destino de la Edad Oscura, la ley en virtud de la cual el potencial técnico e industrial, la potencia material organizada tiene un carácter determinante en el enfrentamiento entre las fuerzas mundiales, ha sellado también el fin de esta tradición, con el resultado de la última guerra”.

El destino del hombre moderno confluye con el de Orfeo. Arquetipo característico del escritor, su tránsito nocturno sería posteriormente retomado por grandes autores de la talla de Juan de la Cruz. Como el padre de los poetas y más destacado de los músicos, cualquiera que se quiera hacer merecedor del despertar espiritual deberá cruzar el Infierno, a consecuencia del amor y del ansia de trascendencia. Después, únicamente, deberá salir victorioso del trance. Si esto es posible: cualquiera que conozca el mitologema sabrá cómo acaba. Sin embargo, aún hay una lección más dispensada por Orfeo: su cabeza no cesó de cantar después de que las ménades lo decapitaran. Como anunciara Nietzsche con su concepto de “optimismo trágico”, debemos seguir danzando, incluso con más ahínco que antes, tras la muerte de Dios decretada por los hombres.

La cancelación de un orden superior trascendente ha encerrado al hombre en un horizonte inferior y hasta subterráneo. El cientificismo, el moralismo, el racionalismo, el psicologismo, el esoterismo y las demás corrientes pseudo-intelectuales de nuestro tiempo son consecuencia directa de dicha cancelación. Lo escribió René Guénon: “¿Es el mundo moderno mismo otra cosa en suma que la negación pura y simple de toda verdad tradicional?”. También lo entendió de manera análoga Julius Evola: “Los modernos han considerado como una conquista el tránsito desde una civilización del ser hacia una civilización del devenir”. E incluso Francis Parker Yockey: “En su punto más álgido, el Dinero, aliado con el Racionalismo, lucha por la supremacía en la vida de la Cultura con las fuerzas del Estado y la Tradición, la Sociedad y la Religión”. Lo eterno, como escribiera Baudelaire, ha dejado paso al mero flujo, y el materialismo moderno redunda siempre en aquellos aspectos más bajos de la condición humana; por su parte, la Tradición Sapiencial se orienta hacia los fines elevados de la metafísica, con los que pretende religar al Ser. Se trata, en palabras de Agustín de Hipona, de “un combate sin tregua” al que los hombres de este tiempo hemos sido llamados.

Esa negación de lo superior es también una mutilación del hombre en su esencia más primordial. Lo sume en la confusión y en la incomprensión a la hora de entender y de experimentar el mundo. Todas sus experiencias resultan alienantes, vanas, hueras. En ese sentido, la experiencia profana del mundo es, literalmente, infernal, en cuanto que subterránea, redundante, desesperante y carente de sentido; se trata de un oscurecimiento metafísico proveniente de una concepción materialista del mundo y de sus moradores. Más que nunca, la iluminación a modo de despertar espiritual se hace imprescindible: como el Sol, lo divino siempre se encuentra irradiando su Palabra desde lo alto; sencillamente, los modernos nos hemos olvidado de que existe y le hemos dado la espalda. Se trata de un olvido exterior que tiene un correlato interior (siguiendo el “solve et coagula” alquímico que propone disolver y endurecer a un mismo tiempo): el olvido de Dios es el olvido del ser, puesto que ambos habitan, en el fondo, con nosotros. Porque ambos componen, en lo fundamental, aquello que somos. Su negación, por lo tanto, sólo puede conducir al Infierno en vida: en el habitual reduccionismo psicologista, es algo que ha sido confirmado por la proliferación de patologías como la ansiedad, la depresión, el insomnio, las adicciones como el alcoholismo, los trastornos obsesivos, la neurosis y el consumismo, que no son más que manifestaciones externas del vacío espiritual interno.

Se hace preciso, pues, cruzar la Laguna Estigia en compañía de Caronte, como escribió Francis Parker Yockey, antes de regresar a casa. El regreso o nóstos, bien lo sabía Odiseo, siempre tuvo un costo. Todos los grandes héroes de la mitología, incluido el mismo hombre-Dios Jesucristo o el gran arquetipo literario Don Quijote, tuvieron su particular catábasis o descenso a los infiernos. Proceso que trasciende al periplo individual: actualmente extensible a la propia civilización occidental. Sin embargo, hay una cuestión acuciante a la hora de revertir dicho proceso: ¿se hace necesario estar arraigado en un culto concreto o las religiones han fracasado a la hora de subvertir el proceso de fin de era en el que estamos inscritos? ¿De qué forma es posible transgredir el nihilismo augurado y censurado por la propia obra nietzscheana? ¿Acaso no hay formas de iniciación más allá de las grandes religiones o grupos iniciáticos actualmente degradados al ámbito de las moralinas (a las que hay que oponer un vitalismo “más allá del bien y del mal”) y a la competencia mercantilista con las infames ONGs? Una vez se alcanza el despertar espiritual resta definirse para no quedar atrapados en la inconcreción sincrética tan a la moda.

El diagnóstico, pues, se hace evidente; restan, entonces, las respuestas. Disponemos de testimonios muy profundos, por suerte cada vez más frecuentes, acerca de la decadencia, al punto de que su experiencia es lo único que podemos constatar y lo único que podemos testimoniar. Incluso, en cierto sentido, cabe hablar de toda una industria dedicada a la decadencia, así como de múltiples pseudo-reaccionarios que en realidad son simples conservadores o incluso progresistas disfrazados de reformadores. Resulta difícil sentarse a escribir sobre otro tema que no sea la decadencia sin caer en la impostura o en la ficción especulativa. Muchos son los diagnósticos, el de Henri de Lubac entre ellos: “No es verdad que el hombre, aunque parezca decirlo algunas veces, no puede organizar la tierra sin Dios. Lo cierto es que, sin Dios no puede, a fin de cuentas, más que organizarla contra el hombre”. El humanismo, al decir de Guénon, parte de una negación de lo suprahumano. La pregunta fundamental, la eterna pregunta del que quiere revertir el signo de los tiempos, siempre ha sido la misma: ¿qué hacer? ¿cómo hacerlo? ¿cuándo empezar a hacerlo?

Militia est vita hominis super terram. La vida del hombre sobre la tierra es lucha, un combate, una batalla. Y la política, una disciplina que estudia la esencia del poder: por eso cuando se pierde en los meandros circunstanciales de la polis se hace necesario volver cuestionar los principios fundamentales bajo la penetrante mirada teológica de la “metapolítica”, en contraposición con aquello que Primo Siena llamó “criptopolítica”; esto es, no estamos hablando de política de partidos sino de la dialéctica “amigo-enemigo” y del “decisionismo” como base para la acción constitutiva del poder. Sin embargo, uno de los mayores debates en buena medida todavía vivos acerca de esa concepción miliciana de la vida plantea una cuestión esencial: ¿hace falta definirse únicamente a la contra, como han hecho los modernos con su inversión demoníaca, o se hace necesaria la iniciación en una rama completa para poder considerarse parte de la Tradición Sapiencial? La definición, como se ha apuntado, es un paso necesario para superar el despertar y no malograr el rechazo al mundo moderno en una simple rabieta prolongada en el tiempo.

No basta con negar el mundo moderno o alguna de sus características más insidiosas. Es necesario realizar una impugnación concreta oponiéndole el mundo de la Tradición Sapiencial. Se hace necesario reivindicar, a cambio, el mundo premoderno y sus valores tradicionales. En definitiva, la cuestión subyacente es esta: ¿nos salvamos por las obras o éstas deben ser acompañadas de la ritualidad de una de las múltiples vías —tampoco son tantas como a primera vista parece— que conducen hacia el Uno? En una reciente conversación, el filósofo argentino Ángel Faretta me revelaba un dato desconocido para mí: una de las mayores pensadores, para muchos una santa, para otros tantos una mística, del siglo XX, la cristiana Simone Weil, nunca terminó de bautizarse en el catolicismo. Algo totalmente contrario a lo que sucedía con Mircea Eliade que, contra lo que suele pensarse, se mantuvo fiel a lo largo de toda su vida al cristianismo ortodoxo en el que fue educado. La pregunta es: ¿puede una santa prescindir del bautizo? ¿puede un agnóstico pertenecer a una religión?

En el fondo, dicha diatriba no es sino la traslación a términos más amplios de una cuestión casi epistolar entre dos amigos, naturalmente el uno alumno del otro: René Guénon (1886-1951) y Julius Evola (1898-1974). Guénon, como es sabido, concebía su particular versión del Kali-Yuga o Edad del Hierro hindú de manera un tanto determinista y por ende contraria a la acción: nada tiene solución y, por lo tanto, sólo tiene sentido ingresar dentro de una de las vertientes de la Tradición Sapiencial para buscar la iluminación, a la espera de la Apokalypsis. Su paso del catolicismo, que siempre defendió (aunque Evola apunta a una cierta impostura pública que habría manifestado privadamente Guénon en una carta enviada desde El Cairo), al islam resulta elocuente en ese sentido: hoy en día, no lo olvidemos, el islam es la gran amenaza demográfica que se cierne sobre la cultura europea. Guénon era un sacerdote dedicado a la contemplación. Por su parte, Évola concebía una “vía de la acción” o “vía del guerrero” encuadrada dentro de la “vía de la mano izquierda” (“vāmāchāra”, en sánscrito) donde un renacer europeo aún es posible porque las consecuencias derivadas de la Edad del Hierro o Edad del Lobo eran atenuables si bien imposibles de revertir en términos absolutos. Se trata de “cabalgar el tigre” y de “tomar el cielo por asalto”.

Esa actitud es algo observable desde sus inicios vanguardistas hasta sus últimos tiempos en consonancia con la obra de su contemporáneo Ernst Jünger y la apología que éste hacía del “anarca” como aquel que sólo busca el autogobierno sin interesarse por el devenir del mundo: “El rebelde se ha comprometido a la resistencia y tiene una intención de participar en la lucha, aunque sin esperanza. Rebelde es aquel que se pone por su naturaleza al servicio de la libertad, relación que le conduce con el tiempo a una revuelta contra el automatismo y a un rechazo a admitir la consecuencia ética, el fatalismo. Al tomarlo así, seremos pronto sorprendidos por el lugar que tiene el recurso a los bosques, en el pensamiento y en la realidad de nuestros años”. Recordemos, en ese sentido, que Evola fue junto con algunos destacados contemporáneos, el responsable de la puesta en marcha de uno de los últimos movimientos esotéricos importantes de Occidente: el Grupo de Ur, partidario de “una espiritualidad romana”. Apenas unos años después, de la mano de Mircea Eliade, aparecería otro grupo no menos reseñable: el Círculo de Eranos. Con el eclipse de estos dos grupos llegaría el eclipse de una concepción ancestral de la vida como símbolo.

En los primeros momentos de su vida, René Guénon fue cristiano. A partir de 1907 ingresó en la masonería, si bien siempre defendió la masonería operativa/profesional (católica, con integrantes tan destacables como el conde Joseph de Maistre) de corte habsbúrgico frente a la masonería especulativa/ideológica (protestante, con integrantes tan destacables como el ministro Manuel Azaña) derivada del mundo anglosajón y la Constituciones de Anderson en 1777. El modelo especulativo tendría su manifestación filosófica en Kant y un equivalente artístico sería el de Goethe o Mozart; frente a esta concepción resaltaría, esencialmente, el Barroco hispánico de la Contra-Reforma y, más adelante, la ecúmene austrohúngara del fin de siècle mitteleuropeo. Posteriormente, al trasladarse a El Cairo y casarse por segunda vez tras quedar viudo, Guénon se convirtió al islam: más concretamente, ingresó en el sufismo. En cambio, Julius Evola fue toda su vida un neo-pagano muy crítico con el cristianismo dada su influencia nietzscheana. Lo único que salvaba de la religión de Cristo era a la Órden del Temple y ciertos rasgos medievales relacionados con el estilo de vida castrense. En lo demás, consideraba que las religiones eran vías exhaustas que ya no servían como bastiones de resistencia frente a la Modernidad. En cierto sentido, se anticipó a la actual conversión de las grandes religiones en ONGs consagradas a la difusión de la moralina para tiempos de masificación social: algo extensible a la propia Masonería y que, en buena medida, es consecuencia de la Reforma luterana con su reducción de lo sacro a algo meramente moral.

Por su parte, los inicios de Julius Evola tuvieron lugar en el arte abstracto, como atestigua su temprano escrito de título homónimo publicado en 1920. Para él, la vanguardia artística era un territorio fértil para tomar distancia con el mundo, cultivar la interioridad (más concretamente, el Ātman) y posteriormente proceder a vaciarse, con todas las implicaciones sexuales del término, a través del arte. Todo arte, entonces, como toda meditación, confluye en la abstracción que se evade del mundo para mejor indagar en la interioridad. Hay que recordar, en ese sentido, que la primera etapa del propio Julius Evola tiene lugar en el meollo del dadaísmo, donde el italiano pudo canalizar en su primera juventud un rechazo visceral de la burguesía a través de distintas formas artísticas líricas y pictóricas. De hecho, uno de los textos fundacionales del dadaísmo tiene la impronta clara de Evola a pesar de que éste, como a su vez el propio fundador del Cabaret Voltaire, Hugo Ball, evolucionaran después hacia intereses mucho más espirituales que artísticos. Lo que coincidió con la aparición de una contracultura de signo californiano que, como ocurriría con la new age y demás perversiones teosóficas, terminaría de pervertir sus posibilidades subversivas para con la cosmovisión liberal-burguesa.

Guénon, de alguna forma, se quedó enclavado dentro de una cosmovisión hindú mientras que, sin desdeñar ni mucho menos dicha vía, Evola supo entender la aparición del budismo, partiendo del shatriya que la fundó, Gautama Siddharta, el paso de una cultura sacerdotal a una cultura guerrera. La posición de Evola tiene coincidencias, en cierto sentido y a pesar de las puntualizaciones que se quieran hacer, con la adoptada por otro de los grandes teóricos del Kali-Yuga como lo fue Alain Daniélou: “He acabado constatando que no puedo comunicar con personas que mantienen cualquier tipo de fe, tanto religiosa, política como artística. Estoy demasiado acostumbrado a una actitud abierta, siempre dispuesto a cuestionarlo todo, ya se trate de mitos, de moral, de la sociedad o de la ciencia. Me siento cómodo con la gente que, al menos en el plano del pensamiento, carece fundamentalmente de principios y de tabúes”. A diferencia del claramente enmarcado Guénon, Évola fue aquello que Alexander Dugin ha denominado como un “tradicionalista sin tradición”. Alguien que se encuentra separado del mundo exterior, de todo lo que no compone su “Yo Absoluto”. Una síntesis perfecta entre el sacerdote entregado a la contemplación (brahmán) y el guerrero conminado a la acción (kshatriya): alguien capaz de erigir un Templo inexpugnable como un castillo en su interior.

Algo que resulta innegable es la acción de la Providencia o del Destino detrás de la aparición, en un corto período de tiempo, de dos pensadores de la envergadura de Guénon y Evola. Lo que ambos tienen de divergente en su obra también lo tienen de complementario. Abriendo así un abanico de posibilidades para el tradicionalista sapiencial que es, a la vez, crisol y abismo; esto es, puente y despeñadero. Sin embargo, este texto no pretende ser otro de tantos acerca de la cosmovisión de René Guénon o de las aristas presentes en Julius Evola. En su lugar, pretendemos profundizar en cómo algunos de sus más importantes discípulos han retomado esa profunda división en torno a la pertenencia o no a algún culto particular que podemos denominar como el abismo de la Tradición Sapiencial. Estamos hablando, más concretamente, de dos de los más relevantes discípulos de Guénon: Luc Benoist y Attilio Mordini. Y, por otro lado, de uno de los más grandes críticos de la Modernidad que era, a un tiempo, discípulo de Oswald Spengler sin dejar de ser, por ello, uno de los grandes continuadores de la obra de Julius Evola: Francis Parker Yockey.

Luc Benoist (1893-1980) fue uno de los más destacados discípulos de Guénon. Historiador de formación, se desempeñó laboralmente durante décadas como conservador e historiador del arte. En 1928 entró en contacto con la obra de René Guénon, como destaca su traductor al español Enresto Milá, y en 1939 escribió un artículo encargado por Jean Paulhan, a la sazón director de (La Nouvelle Revue Française), en torno a la obra de Guénon. De dicha propuesta nacería su libro de 1960, El esoterismo. Previamente había publicado sendos libros de historia y de arte entre los que se contaba una monografía sobre Michelangelo Buonarroti. Pero a partir de la publicación de El esoterismo comenzó a complementar dichos trabajos con estudios sobre temas esotéricos relativos a la Tradición Sapiencial.

En buena medida el objetivo del libro de Luc Benoist no es otro que el de definir qué cosa es la Tradición, así como tratar de registrar sus manifestaciones históricas más evidentes y en último término poder marcar la distancia con los productos más degradados de la misma, como lo son la teosofía, el espiritismo, el ocultismo, la pseudo-iniciación, el sincretismo, la contra-iniciación y tantas otras derivadas incontables del “satanismo” entendido en el sentido guénoniano del término, esto es, como inversión siniestra de lo sagrado. Benoist muestra, por lo tanto, tanto al Uno y sus diversas máscaras en forma de caminos de iniciación (hinduismo, budismo, taoísmo, islamismo, judaísmo, esoterismo) como también los intentos de Aquel que quiere sustituir al Uno mediante el empleo de la parodia y la malversación.

La Historia es uno de los grandes temas del pensamiento contemporáneo. Por un lado, podemos diferenciar a los pensadores que, como Hegel o Marx, comprenden que detrás de los acontecimientos hay un sentido interno porque existe una meta hacia la que el mundo y los hombres progresan. Por otro lado, podemos diferenciar a los pensadores que, como la mayoría de nuestros coetáneos, atribuyen al azar y a la contingencia el origen de los acontecimientos: para ellos, en el fondo último de los acontecimientos a los que estamos sometidos se encuentra la nada. Y en un extremo opuesto del todo a estas dos posturas, se encuentra la posición de los pensadores que detrás de la Historia hay un sentido divino. Para esta última escuela, aquella integrada por los pensadores de la Tradición Sapiencial dedicados al estudio de la historia, existe una suprahistoria directamente conectada con el mito y, por lo tanto, remitente en último término a algo infinitamente superior a cualquier realidad material: el respaldo que otorga una perspectiva metafísica. Una forma de contar realidades concretas y caducas desde un lenguaje universal e imperecedero.

Así, la Historia tiene tres momentos para el pensador tradicional helenocristiano Attilio Mordini: Creación, Redención y Parusía; de la misma forma, la divinidad tiene tres facetas fundamentales: Padre, Hijo y Espíritu; su Evangelio favorito es el más esotérico de todos: el de Juan. Se trata, de nuevo, de una perspectiva suprahistórica que transgrede todo historicismo para imbricarse de lleno en la teleología. La Historia, para el pensador italiano, no sería más que la profundización entre los hechos que unen estos tres momentos primordiales. La labor del historiador, como la del retórico, sería la de convertir ese conjunto de hechos aparentemente carentes de significado en un discurso perfectamente diseñado. Poner orden en el caos, en definitiva, recreando el acto Creador primordial del que nosotros y cuanto nos rodea es fruto. Así es como Mordini compara la labor del historiador con la del retórico: la belleza de un texto bien trabado sobre la verdad de un asunto es comparable con la belleza de una historia sustentada sobre principios trascendentales sólidos.

Por su parte, para Evola la Tradición se puede definir en los siguientes términos: “La Tradición es, en su esencia, algo metahistórico y, al mismo tiempo, dinámico: es una fuerza general ordenadora en función de principios poseedores del carisma de una legitimidad superior”. En el siglo XX, hay dos grandes pensadores de la Historia entendida teleológicamente: Oswald Spengler (1880-1936) y el citado Julius Evola (1898-1974). A su vez, estos dos pensadores tuvieron numerosos discípulos, entre los que podemos destacar, de manera análoga, dos en cada caso: para Spengler, Ortega y Gasset (1883-1955) y Parker Yockey (1917-1960); y para Evola, habría que mencionar al citado Mordini (1923-1966) y a Guido De Giorgio (1890-1957). Las particularidades propias tanto de José Ortega, autor de La rebelión de las masas (1927), y Gasset como de Guido De Giorgo, autor de La tradición romana (1973), a los que además el título de “discípulo” debería de resultarles cuanto menos dudoso, por cuanto tienen también de maestros, hacen que los dejemos fuera de este texto. Como a Mordini y a Parker Yockey nos referiremos más adelante, ahora introduciremos algunas ideas acerca de la conocida obra de Spengler La decadencia de Occidente (1918).

Para Spengler, la Historia está organizada en un conjunto de ciclos internos que se dividen en distintos periodos vitales similares a los de cualquier ser vivo. Algo similar a la evolución biológica propia de cada conjunto orgánico. Para él, las civilizaciones no son diferentes, en sus distintas etapas, a cualquier otro organismo vivo. Cada cultura se estructura de manera solipsista e independiente a las demás siguiendo esos distintos ciclos invariables de toda civilización-organismo: infancia, juventud, madurez y senectud. Frente al modelo histórico lineal de autores como Hegel o Marx, Spengler opone una visión cíclica, en el sentido de circular, de eterno retorno de lo mismo. Para desentrañar las particularidades de cada cultura así como para poder anticipar y prever la evolución de los acontecimientos se hace necesario indagar en la “morfología histórica y cultural” capaz de predecir el futuro.

Se trata de una concepción deudora de autores como Giambattista Vico (1668-1744), Franz Brentano (1838-1917), Marcelino Menéndez Pelayo (1856-1912), Jacob Burckhardt (1818-1897), Benedetto Croce (1866-1952) y Johann Jakob Bachofen (1815-1887); y que a su vez remite tanto al Kali-Yuga o Edad Oscura hindú como a la Edad de Hierro de Hesíodo o incluso a la Edad del Lobo nórdica. La recepción de Spengler a otras lenguas resultó fundamental en el desarrollo del pensamiento contemporáneo: su traductor al español fue Manuel García Morente, el gran estudioso de la Hispanidad en el siglo XX, mientras que de su traslación al italiano se encargó el propio Julius Evola, el gran crítico del Mundo Moderno desde los fundamentos de la Tradición. Además, hay que reseñar el papel de continuadores suyos como Otto de Habsburgo (1912-2011): hijo del último emperador austrohúngaro, miembro del Parlamento Europeo y partidario de una Paneuropa unida a partir de modelos históricos que estudió profundamente como el caso de Carlos V y de la monarquía hispánica.

Ningún pensador posterior ahondó en la línea marcada por Spengler como Francis Parker Yockey. Nacido en Chicago, Parker Yockey creció alimentado por el culto a un mundo europeo desaparecido. Esto le llevó a trabajar paralelamente la reconstrucción cultural de dicho mundo periclitado y la arqueología de la ideología colonial americana. Contrastando el Imperio perdido con el (anti)Imperio surgido de los rescoldos de dicha pérdida. Nacido en 1917 en Chicago, luchó en la Segunda Guerra Mundial y fundó el Frente de Liberación Europeo (ELF) el mismo año en que se publicó Imperium (1947), después de su participación en Los Juicios de Nuremberg como abogado. Dicha experiencia resultó traumática y también supuso un despertar acerca de la imposición de un Nuevo Orden Mundial construido sobre una Leyenda Negra y sobre unos asesinatos que, según su opinión de abogado, no resultaban acordes a ninguna ley establecida.

Después de escribir su magnum opus, de acuñar el término “rojipardismo” y de asumir una posición política activa, Parker Yockey comenzó un calvario carcelario que culminaría con su muerte a los 42 años: un suicidio aparente detrás del cual muchos han querido ver una muerte convenientemente disimulada. Este dato da pie a una comparativa con la suerte de otros intelectuales relativos, en mayor o menor medida, al fascismo, tras la el conflicto mundial: Carl Schmitt, Pierre Drieu La Rochelle, Louis Ferdinand Céline, Robert Brasillach y tantos otros. Su crítica al feminismo y a la pérdida de la virilidad en la cultura occidental va en la línea evoliana. Asimismo, su obra exuda un antiliberalismo y un antimaterialismo innegables. Propuso una alianza europea con la URSS y contra el imperialismo norteamericano que se asemeja enormemente a conceptos posteriores como la “eurosiberia” de Faye o la “eurasia” Dugin. Ante todo, constató la decadencia de la cultura occidental y denunció la antisoberanía, que también es la antipolítica, para una dictadura perfecta orientada hacia un Único Gobierno Mundial. Su homólogo francés fue Jean Thiriart pero su defensa de Europa entendida como imprecación a la lucha fue tomada por el citado Guillame Faye. Para él, los Estados Unidos son “el anti-Occidente”.

El concepto de “decadencia” hizo fortuna después de Spengler, al que se acusó de pesimista sin conocer a cambio el escolio de Nicolás Gómez Dávila: “Los pesimistas profetizan un futuro de escombros, pero los profetas optimistas son aún más espeluznantes, anunciando la ciudad futura donde moran, en colmenas intactas, la vileza y el tedio”. Guillaume Faye hace la siguiente definición del término en su impecable Diccionario ideológico (1985): “Proceso de debilitamiento de un pueblo o de una civilización provocado por causas endógenas y en el que ambos van perdiendo su identidad y creatividad. Las causas de la decadencia son casi siempre las mismas en la Historia: individualismo y hedonismo excesivos, relajación de las costumbres, egoísmo social, desvirilización, desprecio de los valores heroicos, intelectualismo de las élites, declive de la educación popular, alejamiento o abandono de la espiritualidad y de lo sagrado, etc. Se dan con frecuencia otras causas: modificación del sustrato étnico, degeneración de las aristocracias naturales, pérdida de la memoria histórica, olvido de los valores fundacionales. La decadencia se produce cuando se desvanece la preocupación por la preservación en la Historia de la comunidad del pueblo y se debilitan los lazos comunitarios de solidaridad y linaje. Resumiendo, se puede decir que en la decadencia se conjugan síntomas en apariencia contradictorios: un excesivo intelectualismo entre las élites, cada vez más desconectadas de la realidad y un primitivismo entre el pueblo”

La cultura europea es una cultura aristocrática. Está fundada sobre un concepto espiritual de la raza. Su trayecto se inicia con relatos de la guerra: el aristócrata, ejemplar destacado de la clase dirigente, era aquel capaz de tomar el mando ante una catástrofe, conduciendo bajo su mando al pueblo. Se trata, asimismo, de una concepción esotérica del conocimiento, puesto que se lo reserva a unas minorías selectas, algo que cristalizaría en el ideal platónico del “rey-filósofo”. Los dos grandes poemas épicos de Homero refuerzan esta idea y fundan la noción de individuo que ha constituido el rasgo característico y distintivo de la cultura europea. Sus héroes componen una élite integrada por sangre real: dirigentes y aristócratas. No hay mayor signo de decadencia que la corrupción de las élites gobernantes. Su degradación alienta la masificación y, a su vez, alimenta la propia degradación de la masa.

Vilfredo Pareto postuló la necesidad de renovar a las élites, como quien cambia el agua de una flor, para evitar el estancamiento; es evidente que hace siglos que en Europa no se realiza dicha actividad: quizás ese sea el mayor de nuestros males y la mejor explicación del actual estado de embrutecimiento al que nos encontramos sometidos. El primer fascismo fue, en ese sentido, un intento final europeo por recuperar la autoridad, la fuerza y la jerarquía frente a la relajación mortecina de la oclocracia masificada y la oligarquía tecnificada. En palabras de Parker Yockey, “Hay que salvar del naufragio a Occidente”. Sin rumbo, sin fines, sin una noción espiritual de raza o una misión histórica a modo de Destino, la decadencia se hace inevitable. Así lo expresó René Guénon hablando de nuestra civilización: «Donde todo está en potencia y donde nada está en acto«. O Augusto Del Noce radiografiando nuestro tiempo: “Las sociedades contemporáneas poseen infinidad de medios, pero tienen confusos los fines”.

Attilio Mordini ha pasado a la posteridad sobre todo por escribir su libro El templo del cristianismo, publicado originalmente en 1963. Nacido en Florencia el 22 de junio de 1923, puesto que era florentino a la manera de su querido Dante (miembro de los “Fedeli D’Amore”) o de su contemporáneo Giovanni Papini, siempre llevó un estilo de vida austero. Su gran objetivo era obtener la liberación de Europa: un primer punto en común por Parker Yockey. Otro sería la descarnada lucha, por lo menos en el ámbito teórico, contra el imperialismo estadounidense. Fue maestro del citado Jean Thiriart, estuvo en prisión durante la Segunda Guerra Mundial y posteriormente volvió a estarlo tras su finalización, ya en 1946; encerrado como lo estuvo Ezra Pound en 1943, en cuya reclusión comenzó a escribir su célebres Cantos, antes de ser confinado en un hospital psiquiátrico durante 12 años. En la prisión, Mordini contrajo la tuberculosis que finalmente le mataría en la cárcel a la temprana edad de 43 años.

Mordini, como tantos otros, ha sido impugnado en el ámbito intelectual simplemente por manifestarse como antidemócrata (por lo menos, contrario a una democracia no-orgánica); para él, la democracia es el grado último del racionalismo. Un disfraz para el gobierno tiránico de unas minorías plutocráticas: frente a la figura del mercader sólo se puede oponer la del guerrero. Mordini era un católico gibelino, quizás el último, que consideraba el triunfo del güelfismo anti-imperial como origen metafísico de la decadencia occidental, al expurgar la figura sacra del Rey-Emperador, diferenciando entre Papa y Emperador; y restando, asimismo, legitimidad al poder temporal encarnado en el segundo: «El cristianismo es verdadera síntesis, y como tal parte del Verbo, era fatal afirmarse sobre el sincretismo de la antigua Roma, realizando la fusión del heroísmo germánico con el pensamiento griego y el derecho romano«.

La sociedad mercantil, enemiga de la aristocracia espiritual del mérito, es consecuencia de la cosmovisión güelfa, burguesa y acomodaticia que no comprende la vida como milicia ni al héroe como modelo existencial. El nominalismo británico de Juan Duns Scoto y Guillermo de Ockham sería el inicio del humanismo al atacar el realismo aristotélico-tomista de Santo Tomás de Aquino. Si todo puede ser sometido a la opinión porque no hay una verdad más allá de la experiencia, nace el relativismo que alimentará el paradigma mecanicista de la ciencia. Posteriormente, el iluminismo separará la filosofía de la teología. El laicismo, su brazo político, parte del presupuesto luterano de que la religión es un asunto individual y no católico, esto es, universal. El Renacimiento, con el alumbramiento de la perspectiva y de la autoría, extenderá las conclusiones del relativismo y el narcisismo al ámbito de la estética. La exégesis de la decadencia occidental realizada por Mordini, en definitiva, no es la típica crítica cristiana moralista sino que parte de presupuestos tradicionalistas que emanan de la sabiduría perenne. Como Chateubriand, entiende que la arquitectura es la forma de expresión constitutiva de toda cultura y, para ambos, el gótico medieval es la expresión máxima de la cultura occidental cristiana.

Igual que Chesterton en El hombre eterno (1925), Mordini consideraba que la creación de la Palabra equivale a la creación de la luz como acto fundante de Dios; y, a su vez, que el uso de la palabra es lo constitutivo del hombre. Según su cosmovisión, la Encarnación del Verbo sería el Eje Vertical de la Historia: su momento central. Todavía estaríamos viviendo una Edad Media situada entre la Encarnación de Jesucristo y a la espera de Su Segunda Venida. Tanto la Caída como la Ascensión, esto es, la muerte y la resurrección, están presentes en todas las culturas. Hay una expulsión del Paraíso, es cierto, pero luego viene Cristo. No debemos perder la esperanza pero tampoco hay que regodearse en el fatalismo: en ese sentido, no es pesimista ni optimista sino que, la política es una cuestión de hechos y, por lo tanto, sólo cabe una actitud realista frente a ella.

La Reforma le hizo a la Iglesia lo que el cristianismo le hizo a Roma: acabar con el ideal de Imperio, disociar lo espiritual de lo político y cancelar lo trascendente para redundar en moralina mundana: racionalista, psicologista y humanista. La tesis güelfa dispara la laicización, la centralización y el estatismo, al disociar, en un plano social, Iglesia de Estado; y en un plano personal, la acción de la contemplación como vías de aproximación a lo trascendente, cuando en un modelo tradicional ambas vertientes confluirían en un plano holístico donde toda autoridad imperial sería tanto política como espiritual; y toda función humana relacionada con la sacralidad emanaría tanto de una acción efectiva como de una meditación mística. En ese sentido, para Julius Evola, su maestro René Guénon se equivoca al considerar que la Iglesia católica va a reestablecer en Occidente la Tradición. Según Evola, la preponderancia de las así llamadas “religiones del desierto” (hebraísmo, cristianismo, mahometismo) significa la preeminencia de una religiosidad devocional, esto es, femenina y oriental, basada en la meditación y en los cultos a la Virgen (de manera específica en el caso católico), que en una religiosidad castrense que entienda la vida belicosamente. Algo que, desde luego, no comparte Attilio Mordini, para el que la Iglesia es la obra de Dios sobre la tierra y que, a cambio, reivindica el ideal gibelino como una concepción viril y virtuosa de la existencia. En una sociedad sin posibilidad de verdadera iniciación ni de acceso a los símbolos, la ascesis debe ser reivindicada como doctrina del despertar para los espíritus superiores.

El fracaso biográfico de pensadores como Parker Yockey o Mordini solo prueba que los procesos de degradación de Occidente son irreversibles y que la disolución no puede ser detenida. Sin embargo, la constatación de esta realidad no debe ser confundida con ningún tipo de determinismo: tras el ocaso de una era es posible un nuevo renacimiento porque Dios, ante todo, se encuentra en el interior del Hombre. Aunque la obra de ambos pensadores pretende ser esperanzadora proponiendo la lucha activa, lo cierto es que el ciclo se encuentra en un grado irreversible de su evolución y que los agentes del caos y la inversión teológica son más poderosos y represivos que nunca. Por lo tanto se hace necesario «cabalgar el tigre», esto es, buscar una forma diferente de oposición que habilite la salvación personal. Jünger y Evola coinciden en el diagnóstico sobre la imposibilidad de vencer al Sistema pero la oportunidad para sobrevivir a dicho Sistema sin acabar por ello pervertido: se trata de estar “emboscado” o de “cabalgar al tigre”. Pero también hay que “tomar partido”, “pensar polémicamente”, “definir a los enemigos” y decidir quiénes son nuestros “amigos”. La lucha con el dragón es externa pero sobre todo interna; la yihad es con el infiel pero sobre todo es con uno mismo (“nosce te ipsum”), al decir de Evola. Al tiempo es temporal y espiritual; horizontal y vertical. Una vez más: la verdadera vía ascética hace confluir en ella acción y contemplación; convierte el castillo en Templo y en interior del hombre en fortaleza.

La metafísica es un saber natural cuyo soporte natural son los símbolos con los que opera ritualmente para iluminar con un conocimiento trascendente o “gnosis” la realidad inmanente. Por el contrario, la filosofía occidental es contra-ontológica: racionalista, empirista o irracionalista; pero no metafísica. Algo que ha cristalizado en la propia neurosis biográfica e intelectual de los pensadores modernos: entregados a las preguntas sin respuesta, a los juegos de lenguaje, a la interpretación sin objeto… Un “indecisionismo” procrastinador y proclive a la indefinición que, cuando no oculta intereses materiales detrás del exhibicionismo académico, sencillamente oculta cobardía vital o ausencia del eje en el pensamiento. Tomando la diferenciación marcada por Mircea Eliade, los profesores universitarios están entregados al pensamiento pero no están capacitados para la comprensión. La ausencia de niveles, la renuncia de lo esotérico por considerarlo “aristocrático”, ha traído la uniformización del mundo donde lo cuantitativo ha subyugado a lo cualitativo. Si no hay jerarquías, todo se vuelve idéntico: vía libre para la homogeneización y para la horizontalización. El trabajo maquinal ha reducido al propio hombre a la categoría de máquina: nos hemos convertido en aquello que usamos y hemos acabado esclavizados por la lógica de las máquinas. El individualismo nos ha convertido en un conjunto átomos disgregados: la anti-unidad más caótica e insignificante que se pueda concebir.

Lo trascendente explica lo inmanente; no al revés, como pretende la ciencia moderna. El orden es lo luminoso mientras que el caos es lo tenebroso. Por eso tradicionalmente se identifica a Dios con lo solar: Él es Creador de luz y arquitecto ordenador; frente al Lucifer que, siguiendo a Prometeo e invirtiendo satánicamente lo creado, pretende portar la luz y ser arquitecto del universo. El Ser profundo que habilita nuestro espíritu es aquel que emana del soplo divino. Si negamos esa naturaleza que portamos en nuestro interior, estamos negando también lo fundamental del hombre y nos estamos auto-mutilando de manera terrible. La ciencia ha acabado con el concepto de verdad al suspender constantemente las conclusiones y valoraciones de su trabajo; y el idealismo ha acabado con la realidad al proponer que la experiencia de los fenómenos es tan válida como la categoría objetiva de los propios fenómenos. En el mundo tradicional todo elemento es un símbolo; en el mundo moderno todo elemento es gratuito. Se trata de una concepción de la ciencia sagrada, remitente en último término a la metafísica, versus ciencia profana, que no puede sacar conclusiones generales de la existencia.

La “morfología histórica” de Spengler, la “metahistoria” de Evola y la “retórica de la historia” de Mordini confluyen en múltiples puntos, a pesar de sus puntuales diferencias. Podemos hablar, por lo tanto, de una concepción tradicional de la Historia: la necesidad de trazar un orden suprahistórico que trascienda los meros acontecimientos despojados de sentido. Más que una filosofía de la historia, se trata de una filosofía de la cultura a modo de cartografía de las ideas: puesto que el concepto de “civilización” parte de una concepción racionalista y la Historia, como escribía repetidamente Parker Yockey, es irracional al punto de que la propia razón es un producto de la Historia. Frente a la teleología del progreso incoada por Joachim de Fiore, según la cual la Historia persigue un final, estos “pesimistas” proponen que la civilización es la negación de la cultura y el signo más evidente de su agotamiento. La naturaleza rousseauniana contraria a los ciclos parejos del macrocosmos y del microcosmos; y la noción estética de la fealdad frente al ideal de belleza se opondrían, en un primer momento, al concepto de cultura; posteriormente, el existencialismo tomaría el relevo de dichas corrientes, pasando por tres anti-culturas como lo son el darwinismo, el marxismo y el freudismo, para acabar confluyendo en la cultura de masas y en el hedonismo.

No olvidemos que el mundo, entendido como representación, no es más que un derivado de otra realidad más profunda que lo precede y a la que en último término remite. Es así en la doctrina de Platón, en la religión hindú o en la mezcla de ambas que por ejemplo supone la filosofía de Schopenhauer. Sus consecuencias en ámbitos como el de la política o la historia resultan, asimismo, evidentes: cuanto vemos, según esta concepción, no es más que el eco material de un plano metafísico. Guido De Giorgio, Oswald Spengler, Julius Evola, Francis Parker Yockey o Attilio Mordini son, ante todo, estudiosos de la suprahistoria y de la metapolítica a través del desarrollo autónomo e interno de las distintas culturas. Cultura, al fin y al cabo, proviene del término latino relativo al “cultivo”. Se trata, como ha demostrado Gustavo Bueno, de un término que lleva implícito una evidente impronta germánica. Para Guillaume Faye, “la cultura es el conjunto de mentalidades tradicionales, costumbres y valores de un pueblo. La civilización es la expresión concreta y material de la cultura; ella constituye las realizaciones prácticas”.

Sin embargo, otro discípulo aventajado de Schopenhauer y Nietzsche; ajeno, por lo tanto, a las tendencias masificadoras del pensamiento hegeliano-marxista y al escapismo idealista de los kantianos, fue el austriaco Otto Weininger (1880-1903). Joven autor de Sexo y Carácter (1903), y apasionado estudioso de la obra de Richard Wagner (1813-1883), resultó determinante en el posterior desarrollo pensamiento de su tiempo y dejó numerosos apuntes abandonados al quitarse la vida a la edad de 23 años. En uno de ellos se puede leer: “La cultura sigue siendo un ideal, y a un ideal sólo puede acercarse el sujeto individual y buscador, no una compañía a paso normal o a paso ligero. La cultura de una nación debe ir precedida por la cultura de un individuo; de ahí que sean irrisorios temores como el de que un pueblo sea culturalmente superado porque muestra una mayor producción en masa. La cultura no es algo en lo que pudieran juntarse dos personas, en lo que ambas pudieran colaborar. Hay que considerar, como lo esencial de toda cultura, un significado dual que tiene dos aspectos. La sensibilidad para los problemas es la condición de toda cultura, y hablando de forma puramente intelectual, es idéntica a ella. De ahí que toda cultura se fundamente en la individualidad, pues sólo hay problemas para las individualidades”.

Según Evola, se ha producido una “regresión de las castas” cuya conclusión más evidente es “la época de los mercaderes” caracterizada por “la reducción de todos los horizontes y de todos los valores al plano de la materia, de la máquina y del número”. Del Imperio se pasa a la monarquía y, de esta, al sistema parlamentario; es el tránsito desde una aristocracia orientada hacia el honor a una plutocracia entregada al dinero. Del templo se pasa al castillo para finalmente dar a parar en las fronteras, las fábricas y las oficinas. De la familia fundamentada sobre lo sacro se transita a la familia basada en la autoridad paterna para en último término pasar a la familia burguesa cada vez más descompuesta como consecuencia, precisamente, del empuje del placer sobre el deber. Incluso la acción se ha reducido a simple trabajo: del oficio artesanal como vocación al trabajo productivo como dinamismo. Los esclavos se han levantado contra los aristócratas y los mercaderes han sustituido a los guerreros; en definitiva, el hombre se ha convertido en un medio para generar acumulación y no en un fin para practicar el ascetismo. Como apunta Evola, a los ojos del hombre moderno “el asceta no es más que un hombre que pierde su tiempo, un parásito de la sociedad; el héroe en el sentido antiguo no es más que un loco peligroso que conviene eliminar recurriendo a oportunas profilaxis pacifistas y humanitarias, mientras que el moralista puritano y fanático está rodeado de una aureola resplandeciente”. Destruida la comunidad, sólo queda el individuo.

El Imperio supone una estructura de orden, apolínea; mientras que la política moderna se basa en una disgregación. La comunidad, la familia y el individuo componen los tres círculos concéntricos contenidos los unos dentro de otros sobre los que se fundamenta la sociedad tradicional. Por el contrario, el mundo moderno persigue la destrucción de la unión entre poder terrenal y poder espiritual encarnados en la figura del Pontífice (literalmente, el que traza puentes entre lo humano y lo divino); la disgregación de la unión entre hombre y mujer por medio del matrimonio; y, por último, la disolución de la unión entre el hombre y su Ser profundo, aquella porción de divinidad que lleva dentro de sí. El mundo moderno impone el culto al hombre por medio del humanismo, el culto al individuo por medio del liberalismo, el culto a la masa por medio del comunismo y el culto a la razón por medio de la ilustración para terminar desembocando en el culto al placer por medio del hedonismo consumista. Más allá de la aparente oposición que presentan muchas de estas doctrinas modernas, en realidad todas ellas se completan las unas a las otras en su natural oposición a la Tradición: son las distintas máscaras del materialismo.

La preeminencia del “hombre-masa” como sujeto de una “urbe mundial” en nuestro tiempo y que no es más que el fruto de la democratización y el relativismo, sería para Spengler la consecuencia de una “física fáustica” y, por lo tanto, contraria tanto a la “física apolínea” de origen grecolatino como a la “física mágica” de origen oriental. Dicho cambio de paradigma supondría el paso de una etapa de desarrollo a una etapa otoñal. Su inflexión vendría marcada, en la línea de Edward Gibbon, por el auge del cristianismo. En el grado último de la degradación, arribaría la oclocracia a modo de gobierno vulgarizado de las masas: “El sufragio universal no contiene ningún derecho real, ni siquiera el de elegir entre los partidos; porque los poderes alimentados por el sufragio dominan, merced al dinero, todos los medios espirituales de la palabra y de la prensa, y de esta suerte desvían a su gusto la opinión del individuo sobre los partidos, mientras que, por otra parte, disponiendo de los cargos, la influencia y las leyes, educan un plantel de partidarios incondicionales que elimina a los restantes y los reduce a un cansancio electoral que ni en las grandes crisis puede ser ya superado”.

Ninguna civilización muere asesinada, determinó el historiador británico y masón Arnold Toynbee, sino que todas perecen a consecuencia de causa natural. Con la misma resignación suprahistórica lo entendió Julius Evola: “Cuando el último residuo de la fuerza de lo alto y de la raza del espíritu está agotada en las generaciones sucesivas, no queda nada: ningún lecho contiene ya al torrente, que se dispersa en todas direcciones. El individualismo, el caos, la anarquía, la hibrys humanista, la degeneración, hacen su aparición por todas partes. El dique se rompe. Incluso cuando subsiste la apariencia de una grandeza antigua, basta el menor choque para hacer hundir un Estado o un Imperio. Lo que podrá reemplazarlo será su inversión arimánica, el Leviatán moderno omnipotente, la entidad colectiva mecanizada y totalitaria. Desde la pre-antigüedad hasta nuestros días, tal es la evolución que nos será preciso constatar. Tal como veremos, del mito lejano de la realeza divina, regresando de casta en casta, se llegará hasta las formas sin rostro de la civilización actual, donde se despierta, de una forma rápida y avasalladora, en las estructuras mecanizadas, el demonismo puro del demos y del mundo de las masas”. Porque “la doctrina de los ciclos era conocida por el hombre tradicional”. Se trata de constatar el signo de los tiempos con lucidez y desapego, sin dramatismos ni amaneramientos, manteniendo el compromiso con el realismo del diagnóstico trazado. Desde el distanciamiento y la objetividad del observador sereno.

La voluntad de poder es la fuerza motora de la Historia. Tanto en el plano personal como en el comunitario, es a través de ella cómo se produce la autoafirmación de los sujetos y de los pueblos que anhelan tender hacia la trascendencia. Como en la imagen mítica de Vulcano, el yunque es la fuerza sobre la que se vertebra el mejoramiento constante del Ser que hace de cada momento un instante sagrado; el lugar donde se forjan las armas de los dioses y, llegado el caso, se vuelven a unir los fragmentos dispersos de las mismas; el escenario donde se realiza la operación alquímica o “nigredo” que transforma el plomo en oro, esto es, la naturaleza imperfecta con la que nacemos en un Ser ascético y virtuoso.

Tanto Evola como Spengler son discípulos aventajados del vitalismo postulado por Nietzsche; para ellos, el cristianismo se ha vuelto una doctrina anti-tradicional y “fáustica”, a partir de la Edad Media; la raza es una cuestión espiritual y no material; el liberalismo, un mal temporal que pronto alumbrará monstruos mucho peores; la moral es una degradación de la sacralidad perdida por las religiones; y el hundimiento de Occidente no es un proceso reversible sino la consumación de un ciclo que, como todo aquello que forma parte de la realidad visible tanto en el microcosmos como en el macrocosmos, está condenado a perecer una vez superadas todas sus etapas de desarrollo. Es natural, por lo tanto, que Francis Parker Yockey aúne sobre sí ambas figuras, puesto que ya habían nacido de una raíz común: aquella que consideraba que “la decadencia de Europa es la supremacía del Bárbaro”.

Y no sólo: Evola y Spengler coinciden, al igual que Ernst Jünger en su buena parte de su diagnóstico; pero, sobre todo, en sus conclusiones acerca del signo decadente de los tiempos. Escribe el autor de La emboscadura (1951) que “Las catedrales se derrumban, pero en los corazones subsiste un saber, un patrimonio heredado, el cual va socavando los palacios de la tiranía, igual que hicieron las catacumbas”. Escribe el autor de La decadencia de Occidente (1918) que “El socialismo, el impresionismo, los ferrocarriles eléctricos, los torpedos y el cálculo diferencial forman parte del ocaso del destino de Occidente. Sólo un ingenuo soñador podría esperar un retorno a un pasado irremediablemente perdido. El que no se da cuenta de este hecho, no tiene más importancia entre los hombres de su generación. Sigue siendo un tonto, un curandero o un pedante”.

Todo ello coincide con aquello que Evola llamaba “el hombre diferenciado”, es decir, que se sustenta en la Tradición y sus principios inmutables frente al “hombre fugaz” que es presa del devenir contingente y de la aceleración constante que rige nuestra época; se trata, pues, de una versión propia de “el emboscado” e incluso del “anarca”. No es casualidad que la filosofía planteada de la “movilización total” jüngeriana por el italiano coincidiera en múltiples puntos con la del alemán; al fin y a la postre, Evola quiso traducir la obra El trabajador (1932) del pensador alemán y le dedicó un ensayo en 1960. Alexander Dugin retoma más adelante la idea evoliana del “hombre diferenciado” para exponerla de manera brillante: “El hombre diferenciado es aquel que, a pesar de estar inmerso en el mundo moderno, permanece absolutamente separado de él, distante, desprovisto de vínculos orgánicos, de cualquier complicidad emocional o comunión de valores. El hombre diferenciado es una persona autónoma, es el defensor de una subversión radical contra el mundo moderno y sus fundamentos que, a su vez, representan la subversión del mundo normal, tradicional, basado en una sociedad jerárquica que defiende valores sagrados”. Los tres autores citados, por cierto, suelen ser acusados de “fascistas”; lo cierto es que, a pesar de su mayor o menor relación puntual con el fascismo italiano o con el nacionalsocialismo alemán, Spengler, Evola y Jünger se destacaron como críticos con lo que para ellos era un movimiento de masas errado, antes que nada, en su concepto positivista y no espiritual de la raza.

Por su parte, lo que escribe Evola en una cita extensa pero digna de ser mencionada de Revuelta contra el mundo moderno (1934) camina en un sentido análogo a lo expresado por Spengler: “Al margen de las grandes corrientes del mundo, todavía hay hombres anclados en tierras inmóviles. Son, en general, extraños, que se alejan de todas las encrucijadas de la fama y la cultura moderna. Mantienen las líneas de la cresta, no pertenecen a este mundo aunque estén dispersas por la tierra y, aunque a menudo se ignoran entre sí, están unidas de forma invisible y forman una cadena irrompible en el espíritu tradicional. Esta falange no actúa: su única acción es la que corresponde al símbolo del fuego eterno. Gracias a estos hombres, la tradición sigue presente, la llama arde invisiblemente, algo que siempre conecta al mundo con el mundo superior”. Los verdaderos emboscados no son autoconscientes de su condición: sencillamente encarnar el arquetipo del rebelde y, en la medida en que son, como diría Ramiro de Maeztu, se defienden encastillados.

Ambos, Spengler y Evola, encontraban en la voluntad el único asidero, a modo de tablón de salvación, al que uno puede agarrarse en tiempos de naufragio. El austriaco Otto Weininger, una de las influencias intelectuales decisivas, según propia confesión, sobre la obra de Julius Evola, escribió sobre ello en uno de sus fragmentos póstumos: “La creencia que establece la vida eterna a través de su afirmación en la voluntad y el pensamiento es la antípoda del sentimiento de falta de vida, es vendedora del miedo (…). En la creencia, el hombre se afirma a sí mismo, su más íntima esencia divina, libre, audaz y temerariamente; en la superstición asiente miedoso a cada giro del destino, abandona su libertad de pensamiento y de acción al vincularse a algo. De ahí que la superstición sea siempre pusilánime y cobarde, mientras que la creencia es magnánima y valiente; de ahí que el sufrimiento de un hombre por su superstición aumente cuanto más capaz es de creer”.

Francis Parker Yockey, en ese sentido y quizás a consecuencia de su temprana muerte, nunca cayó en el desaliento; a cambio, siempre apostó por la acción conjunta para despertar a Europa del letargo. En ese sentido, sirvió de inspiración para una generación principalmente francesa de autores postfascistas contrarios del todo al fatalismo: Alain de Benoist, Guillaume Faye o Dominique Venner. Este último escribió: “Antes de que nos impongan ese destino, los europeos no tienen otra opción que romper con la fatalidad y regresar a sus orígenes. Siguiendo el ejemplo de Perceval, deben, en el bosque de símbolos, redescubrir su tradición para buscar los valores vitales de una vida que aún pueden cambiar. Hacer una vida que merezca la pena, entender lo que uno es, encontrar la manera de vivir y actuar de acuerdo a nuestra tradición, esa es nuestra tarea. Esto no es sólo algo previo a la acción. El pensamiento es acción. Nuestro mundo no será salvado por sabios ciegos o eruditos impasibles; será salvado por poetas y guerreros”. Añadiendo: “No es posible restaurar las formas del pasado. Nunca se puede volver atrás. Las estructuras del pasado no volverán. En cambio, el alma de una civilización puede renacer bajo otras apariencias, siempre y cuando se sepa interpretar su sustancia para convertirla en modelo de un renacimiento”.

América nació como colonia de Europa pero, pasado un tiempo, han sido los norteamericanos quienes han terminado por colonizar política, económica, social y culturalmente a los europeos. Ahora lo sabemos: la existencia política de España tocó a su fin tiempo atrás, con la claudicación autoimpuesta en materia de soberanía interior y exterior: al renunciar a imponer un castigo a sus traidores y al asumir la derrota en la defensa de sus fronteras. Sin soberanía ni autodefensa no hay política de la misma forma que sin historia ni mitología, si es que la diferenciación tiene lugar, resulta imposible concebir una identidad. Esa es la traición de los europeos: la silenciosa transformación en bárbaros que rechazan su Tradición y asumen en su lugar una cultura ajena. La incapacidad bélica, energética y demográficamente de ser una autarquía poderosa. Y, ante todo, el olvido profundo del glorioso pasado que deberíamos poder mantener vivo para el futuro. Con su claridad característica, así lo expresaba Faye: “La ausencia de conciencia histórica será sin duda la tumba de la civilización occidental, incapaz de ver el futuro y de estar a la altura de su pasado, incluso de asegurar su propia supervivencia”. Y Nietzsche: “El hombre de más larga memoria es el de mayor futuro”.

Escribió Parker Yockey: “El frente real de las guerras de esta época es simplemente Europa contra anti-Europa”. Y escribió Faye: “Nosotros luchamos a la vez por la herencia de nuestros ancestros y por el porvenir de nuestros hijos”. Se comparta o no la esperanza en una posibilidad de renacimiento, resulta evidente que en tiempos de esclavitud asumida y servilismo generalizado, la voluntad de creer es el único valor que mínimamente permite seguir albergando sueños relacionados con la aristocracia. Dar un sentido a la vida después de la experiencia del nihilismo se eleva como la gran prueba europea del futuro. El “dharma” y la áscesis, en cualquier caso, exigen de nosotros que hagamos lo que debe ser hecho en cualquier tiempo, lugar y condición. Como escribiera acertadamente Nietzsche, “lo que no te mata, te fortalece”.

Autor

Últimas entradas

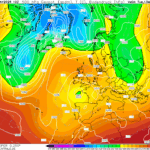

El Tiempo12/05/2025Previsión martes, 13 de mayo de 2025. Por Miriam Herraiz

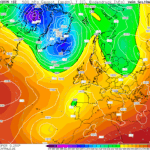

El Tiempo12/05/2025Previsión martes, 13 de mayo de 2025. Por Miriam Herraiz El Tiempo09/05/2025Previsión, 10 y 11 de mayo de 2025. Por Miriam Herraiz y Miguel Ángel Cardenal

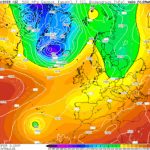

El Tiempo09/05/2025Previsión, 10 y 11 de mayo de 2025. Por Miriam Herraiz y Miguel Ángel Cardenal El Tiempo08/05/2025Previsión viernes, 9 de mayo de 2025. Por Miriam Herraiz

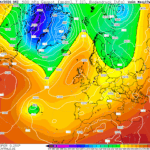

El Tiempo08/05/2025Previsión viernes, 9 de mayo de 2025. Por Miriam Herraiz El Tiempo07/05/2025Previsión jueves, 8 de mayo de 2025. Por Miriam Herraiz

El Tiempo07/05/2025Previsión jueves, 8 de mayo de 2025. Por Miriam Herraiz