|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Alcanza la belleza. Cruza ahora la ventana entreabierta del despacho. Ella es. La veo en silencio. Deambula de acá para allá, se muestra como la coqueta de la casa. Mira distraída alrededor y busca algún signo de desesperación, quizás una mirada perdida más allá del horizonte finito y alcanzable de la enorme pieza decorada. La perfección es el anticipo de la tragedia. Todos parecen intuirlo. La gente del pueblo transita por las calles capitalinas y avanza silenciosa por los caminos secos del país, pero el Presidente todavía no se ha dado cuenta de nada. O tal vez cierra su boca mascando una bola que no pasa.

El anticipo intenta embellecer con una capa de dulzura los primeros suspiros de la mañana. El sol ha asomado por encima de los tejados altos, ilumina cándido y con un pudor inefable lo que más tarde arderá bajo sus rayos feroces. El hombre deambula perdido en su propio yo. Busca la respuesta a tantas noches en vela. Piensa en el destino de su familia, en lo que sucedería con ellos si él desapareciera. Se cree inexpugnable e imprescindible, como tantas almas de esta tierra que les nacieron para arrugarse, sólo por ese motivo, pero él observa sus pies desde arriba, atrapando a un futuro que se aproxima con una lentitud exasperante.

¿Van Gogh?

¿Cézanne?

¿Un lienzo manchado de manera arbitraria por una mano dubitativa ansiosa de hallar la verdad oculta de sus miedos?

La culata plegadiza del arma no deja de intimidarle. Ambos permanecen en silencio, pero se observan, en un acto perverso de quién tomará primero las riendas.

Por la ventana, de grandes mochetas y finos tules de maravilla, se oyen pasos lentos y veloces, alguna bandera que flamea, el grito de un pajarillo que de pronto ha comprendido que se quedó perdido en medio del denso aire de la Plaza, huérfano.

El Presidente sonríe al pasar frente al espejo. Ha visto su cuerpo adornado con la máscara que nunca quiso. Alguien se atreverá, piensa. Luego tuerce el rostro y se coloca de perfil, postulando una efigie altanera. Baja la cabeza y se toca los ojos con las yemas de los dedos aviejados por el roce de tantos papeles y firmas. Se siente cansado. Al otro lado de la enorme sala hay un sofá atrayente. Se acerca y apoya su espalda sobre el carmín de terciopelo. Desde el asiento gira su cuerpo y toma con la imaginación, entre sus innumerables estantes, a su querido Gotfried.

Lee: «¿Quién se encuentra consigo mismo? Sólo pocos y, además, solos.»

La rabia de mi siglo me oirá desde el infinito, cuando mis huesos ya no sean. El polvo habrá de surgir para gritar la agonía que mi pueblo no merece. Los muy inocentes han pedido lo que nunca les podré dar: Mi vida entera y orgullo, el tiempo que me queda, mis fuerzas en declive, las ilusiones de cuando aquello no era más que un horizonte desleído, el amor de mis hijas… Pero no entienden que la soledad es la fuente de mi tristeza y de mis alegrías. Todo lo pude con ella. Rodeado de sonrisas, mi aislamiento me hablaba las verdades que no vienen en los libros, la indiscutible hondura de un alma, la huella profunda del paso de un hombre sobre eso que llaman la Historia. Sí, eras tú, mi amado desierto, el que procuraste los hallazgos más brillantes. Sólo el silencio, antítesis de todo, crea. Lo demás es puro negocio de la materia con ella misma, conjeturando realidades que duran lo que duran: Nada. Como ese gritito del ave que todavía descansa en el seno del aire, perdido, buscando a su madre que vuela y vuela, en lo alto del cielo.

Soy un verdadero artista. Como dijo aquel (señaló otro de sus libros): «Simplemente un solitario de mí mismo.»

La mañana creció sin darse cuenta. Ha pasado otro minuto eterno. El vendedor alza su brazo y alguien toma el papel, deposita una moneda en la mano libre del joven y comienza a leer con la necesidad del ignorante. Busca noticias. Se rumorea que hoy es el día señalado. Luego alza la mirada hacia la gran ventana del centro, observa con deleite la fachada sobria y larga, los guardias que custodian la entrada, la simetría embriagadora. Sopla sobre la Plaza una ráfaga de amor muy bello. La madre de todos los pueblerinos que han viajado desde las distintas provincias para asistir al turno y a la masacre. Ahora es el momento de gozar del mutismo que reina. Mejor hacerlo sentado en una terraza cercana, con un café como Dios manda. A sorbos, muy despacito, sin dejar de clavar los ojos en el cielo claro que pronto se llenará de un humo grisoso.

El Presidente llama a sus servidores. Aparecen dos muchachos ataviados con sus uniformes castrenses. Se colocan rectos, saludan con la marcialidad aprendida en los cuarteles. Son conscientes de que la labor de hoy será la más importante de sus vidas: Servir a un hombre perdido y confuso. Le notan al Presidente la sombra bajo los ojos, el aislamiento y la tristeza, la amargura porque la vida se le escapa y no sabe cómo salir del laberinto. Recuerda que Bacherad le dijo que en el hombre todo es camino perdido, pero escupió sobre sus propios recuerdos, maldiciendo esas palabras.

Los guardias se alteraron, creyendo que su Presidente había perdido la cordura. Luego invadió la sala una calma tensa.

El Presidente les ordenó con el reverso de la mano, con una humildad pudorosa. Al poco le sirvieron el desayuno sobre la propia mesa presidencial, apartando los montones de papeles y trastos.

«No soy un criminal, ni un místico que busca la salvación al precio que sea. La piedad que siempre sentí puede ser una muestra del ego que me come, como la obscenidad que noto cuando firmo algún Decreto en contra de mi gente, un gesto desaprensivo.»

― ¿Es que te crees indispensable? ¿El único ser capaz de salvar a todo un país? ¿Omnipotente, acaso?

El Presidente derramó la taza de café. Había creído oír unos insultos a su propia compostura. Se levantó y buscó por todas partes. Quedó en silencio, esperando, luego caminó muellemente sobre la alfombra, quiso callar el crujido de la madera.

―Chicho, ¿no me ves? ¿Te dejaste los ojos en la esperanza de que todo seguiría como siempre? ¡Pobre desgraciado!

El Presidente se apretó la cabeza con las manos, creyendo que la locura era eso, las voces que clamaban en sus oídos. Estaba solo. Lo sabía. Pero tal vez debería buscar en los aposentos de Bea.

― ¿Has sido tú? ¡Dime! ¿Lo has oído?

Beatriz se levantó, sostuvo su abultada barriga con el temor de sus manos, miró a su padre y comenzó a llorar. La joven intuyó que su amado padrito se le iba.

El cielo se cerró de golpe. Nubes y nubes, ráfagas de ira y desgracia, copas enhiestas que comenzaban a claudicar en los ribetes de la Plaza.

El Presidente abandonó el costurero y corrió al salón. Mostraba un semblante engreído y serio. Temía lo por venir. Lo sospechaba. La Junta hablaba a varias cuadras, pero él era fino e intuitivo. Recordó el último gesto del General.

―Dime, fantasma de mierda. La cagué cuando te puse en lo alto. Ahora lo entiendo. El pueblo no necesita tus hombres ni las armas. Es una locura. Por eso atraes. Tu encanto de loco se corre como la pólvora. Te conozco. Sé que buscas tu propia catarsis. Por eso muestras el lado torcido. La originalidad. ¿Entiendes? Todos desean las palabras dichas, la tranquilidad del que manda. Nadie anhela fundar un pensamiento, porque el acto creativo duele, y nadie ama el dolor, salvo los delirantes como tú.

El General miró su reloj de pulsera. Sonrió levemente, disimulando una caricia sobre el bigote.

―Habla lo que quieras. Has perdido el norte y el agua del remanso se está alborotando. Oigo las cascadas de la cordillera. Llegan sinuosas por los cortados. Corren veloces formando unas abras que jamás existieron. La voz en alto gusta. Tú lo entiendes. Sí.

―Nunca me gustaron las metáforas. Ramón dijo que la plebe alucina con ellas. ¿Será porque no las entienden? Si tomasteis la decisión, ¿a qué esperáis?

Imaginó un asalto y un fusil en el pecho, con algún militar incompetente que no se atrevería a disparar. Confiaba en la altura de su carisma, pero la plata se la llevaban y el pueblo pasaba hambre. El pan es el motivo de casi todas las revueltas. Se acordó del moderno Esquilache y de la Rusia moribunda. La hambruna cierra los puños en las gargantas, derrumba cancelas y portones, asesina en nombre de la conciencia. Desea la muerte y el poder para alimentar a sus hijos. Tal vez esa sea la clave de todo misterio: Los hijos.

―Bea, debes ir con tu madre. La he llamado. Te espera. Allí estaréis a salvo.

―Padre, ¿tienes miedo?

El Presidente estaba aterrorizado. Por no ver más a sus hijos ni a su mujer, ni a sus hombres, por no poder oler de nuevo la madreselva que se va formando cuando llega la primavera, por esa blancura, crujiente y fría, que se hunde levemente cuando la pisas, allá en los altos.

―Tu padre no conoce eso, nenita. Sólo me duele el ridículo que algunos se afanan en pintar en un lienzo que nadie comprende.

Apartó la mirada porque las lágrimas empujaban con fuerza. Beatriz lo imaginó y volvió en silencio a la salita de estar. Pensó en el retoño que iba creciendo en su cuerpo y luego en su mamita. Hortensia, Tomás Moro, la calle larga, el coche en la puerta, los ayudantes que le sujetarían la mano por si acaso sucedía alguna desgracia. Los privilegios de los que su familia gozaba.

Autor

Últimas entradas

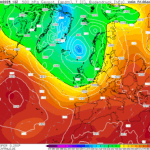

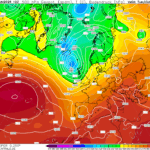

El Tiempo05/06/2025Previsión, viernes 6 de junio de 2025. Por Miriam Herraiz

El Tiempo05/06/2025Previsión, viernes 6 de junio de 2025. Por Miriam Herraiz Ciencia04/06/2025Las corrientes marinas y el viento… ¿Son energía en movimiento? Por Iván Guerrero Vasallo

Ciencia04/06/2025Las corrientes marinas y el viento… ¿Son energía en movimiento? Por Iván Guerrero Vasallo El Tiempo02/06/2025Previsión martes, 3 de junio de 2025. Por Miriam Herraiz

El Tiempo02/06/2025Previsión martes, 3 de junio de 2025. Por Miriam Herraiz El Tiempo01/06/2025Previsión lunes, 2 de junio de 2025. Por Miriam Herraiz

El Tiempo01/06/2025Previsión lunes, 2 de junio de 2025. Por Miriam Herraiz