|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

En el periodismo, en las tribunas, en los libros, en las aulas universitarias, incluso, es costumbre ver utilizar con vacuidad u oscurantismo (dos caras de una misma moneda) toda una panoplia de conceptos recurrentes, a los que se echa mano, por aquí y por allá, sin jamás aportar una definición de lo que se entiende por aquellos, pues vienen bien para justificar intereses o entramados (generalmente mezquinos), y eso basta. Sobre tales conceptos vaciados de contenido vive y se asienta la realidad, pues, aunque hueros, sostienen el mundo político, jurídico y cultural en el que vivimos. Esos conceptos, a menudo, sirven también para “meternos de matute” mercancías anejas que quizá no nos convengan o que no venían en el contrato. Examinemos hoy el concepto de Europa, o como dice el catetismo político, de siniestra o de derecha, Uropa. ¿Qué es Europa o el Occidente creado por ella, más allá de una realidad geográfica o geopolítica?

Los liberales, que se han intitulado a sí mismos como padres de Uropa por haber montado ese Leviatán leguleyo-mercante con sede en Bruselas, responderían con sus habituales titubeos. “¡Europa es Libertad!” o “¡Europa es Democracia y Bienestar!”. Como si los escuchara. Si damos con alguno leído, probablemente diría que Europa es un proyecto regido por la democracia representativa, los Derechos Humanos y la economía social de mercado, como le hemos escuchado decir a José Manuel García Margallo en repetidas ocasiones. Al liberalismo, en una palabra, le sobra una definición axiológica de Europa, pues molesta, como palos en las ruedas, para la que le basta e interesa: una meramente formalista, adobada moralmente con esa chapuza de los Derechos Humanos, para justificar la coyunda con los Estados Unidos. Para liberales y socialdemócratas, Occidente es una mera sociedad anónima con ejército. Y la idea de lo que es Europa se remonta, como mucho, a la creación de la CECA, al igual que España, para los constitucionalistas, se funda en 1978. Pero del mismo modo que la Constitución pudo promulgarse porque previamente existía la nación española, y no al revés, cosa pareja cosa sucede con la Unión Europea: si pudo formarse es porque había un sustrato común sobre la que asentarla, que alguna vez estuvo operativo en el pasado, y que no lo estaba en el momento en que se hizo precisa la fundación del órgano unificador. La respuesta de los liberales es, lógicamente, insuficiente, puesto que piden el principio. Es una mentira. Pero la política y la historia adolecen de horror vacui, y los formalismos, más tarde o más temprano, se acaban llenando de eones espirituales, de tendencias vivas, de dioses fuertes, ese gran concepto de Russell Reno.

Unamuno, en tiempos donde aún se intentaban definir las cosas de un modo elocuente y no romo u oscuro, respondió con donaire al reto con otra trilogía: Europa consistía en la trabazón de la filosofía griega, el derecho romano y el cristianismo. Esto ya es otra cosa. Una gran definición, pero es una definición que nos niega el corolario. Y, por tanto, incompleta. Unamuno no acrisoló su razonamiento consecuentemente. Pero sí Gustavo Bueno, ateo al que no se le cayeron los anillos de su materialismo, sino al contrario, al sostener que el despliegue histórico de esa trinidad se llamó y se llama Iglesia Católica, siendo la fuente de razón en la Historia de Europa, frente a toda suerte de irracionalismos y nihilismos, el Dios católico. Así como sin la Unión Soviética, Karl Marx sería un personaje sólo conocido por historiadores de la teoría económico-política del XIX, sin la Iglesia Católica la filosofía griega y el derecho romano sólo habrían conformado reliquias para los historiadores de la filosofía y el derecho; pues fue la Iglesia Católica la que conjugó, fertilizó y amparó histórico-vitalmente el patrimonio intelectual grecorromano, refundiéndolo en su depósito doctrinal de fe cristiana y transfundiéndolo a las venas del mundo a través de su primogénita: Europa.

A diferencia de Bueno, que no adolecía de ninguna veleidad protestante, Unamuno, el Kierkegaard español, filocatólico y anticatólico según el pie con el que se levantara por la mañana, se mantiene en la ambivalencia, y así habla de cristianismo a secas en su definición de Europa (igual que hacen algunas luminarias del partido democratacristiano cuando se refieren hoy, vagamente, a las “raíces” cristianas de Europa, en algún contorsionista intento por justificar el apellido del partido al que se adscriben, y que todos los días de su actividad política mancillan). Tan esencialmente europeos serían para Unamuno y para el liberal tanto el catolicismo como las herejías que lo han combatido, desde el catarismo y el luteranismo, hasta doctrinas como la liberal y la marxista, condenadas como las otras por el magisterio eclesial. No obstante, si Europa es todo lo que ha generado, Europa no es nada sustantivo, salvo una biocenosis sucesiva de doctrinas y modelos enfrentados entre sí. La consecuencia de asumir este análisis en la praxis política sería la de un ateísmo europeo, negar que algo como Europa exista y, por tanto, todo proyecto edificado sobre semejante nada, pues la aparente unión seguiría escondiendo, ocultas o blanqueadas, guerras internas y sometimientos silenciosos. Pero este no pretende ser un artículo político, sino conceptual. Queremos proponer, contra los papanatas europeístas, un concepto de Europa, una idea filosófica-histórica positiva de aquella, que convertiría a esos mismos adoradores de Europa en euroescépticos o, directamente, en negacionistas. En ejecutores de su suicidio.

Sostenemos que no, que la clave de Europa no está ni siquiera en el cristianismo, que el elemento que ha dado cohesión a Europa ha sido el que precisamente sabotea Unamuno. La historia de Europa, si bien caracterizada por la lucha intestina en muchas ocasiones, alberga, si se la mira con detenimiento, una trama. Un hilo conductor evidente, una esencia distintiva. Todo lo que tiene esencia, existe. Mientras la conserve. La definición de Unamuno perfila, sin concluirla o sintetizarla a causa de su indefinición teológica, esa esencia. Filosofía griega, derecho romano y cristianismo, dice. ¿En qué está pensando Unamuno? En la idea universalista. Los tres eones citados se caracterizan por unir a la idea de razón filosófica, jurídica o religiosa el componente de universalidad. He aquí la esencia definitoria de Europa, y por extensión de Occidente. Esa idea, delicada y difícil, de la salida de sí frente al ensimismamiento, ha sido el patrón de todas las empresas nacidas de Europa, el impulso de sus esforzados hitos globalizadores, primero en su propio continente (latín, gregoriano, románico), y después en el mundo. Para ejecutar el programa universalista, Europa se inventó el Imperio, espada de Roma-Cristo, o sea servidor de una Iglesia a la que le guía el imperialismo de las almas. Así hasta el día de hoy, en que sigue existiendo un Imperio que se ha pretendido o pretende universal, con sede en Washington D.C., acompañado en sus aventuras exteriores por una (anti)teología: la liberal, en el siglo XX, la progre, en el XXI. Europa-Occidente se ha dado la vuelta, o como diría Chesterton, ha vuelto locas sus virtudes. Pero sigue, albergando el mismo esquema, aunque cada vez más comprometido. El sueño de recubrir la tierra bajo sus ideas y principios. Genio católico, herencia de la Iglesia romana.

Filosofía griega, derecho romano y cristianismo (católico) forman una genealogía que extiende, en pasos crecientes, la amplitud del sujeto recubierto por lo universal. La filosofía griega lo dilata desde la cuna ateniense a la Hélade, Roma a la totalidad de un Imperio ya multiétnico, y la Iglesia, a la globalidad del mundo. Sólo la Iglesia funda la idea universalista en sentido estricto, al dar su cierre definitivo, globalizado. Atenas y Roma se quedan en una parcialidad, heroica, pero parcial. Cristo es la culminación de una larga historia de racionalismo que, para hacerse verdadero y creíble, necesita bañarse en Fe, hacerse celestial para no tiranizar la tierra como sí hacían los paganos: una evolución universalmente ascendiente. Frente a la idea y proyecto de universalidad, ese portaestandarte de la Europa histórica, se encuentra la idea nacionalista, que implica ideales privados (frente al pensamiento público cristiano), autónomos (frente a la obediencia a criterios comunes emanados de la tradición y el magisterio eclesial, autoridades por encima de lo político), e insolidarios (frente al darse a terceros pueblos). Valores, los de la política privada, autónoma e insolidaria, que recorren la Historia desde la Antigüedad, y que se reintroducen en Europa con la Reforma, siendo antagónicos no de lo cristiano, sino de lo católico, que significa en griego, recordémoslo, “universal”. “Id por todo el mundo, y predicad el Evangelio a toda criatura”. He aquí el mandato explícitamente católico, a un mismo tiempo antiesotérico, antirracista y antirrelativista, de Jesús. El mandato que San Pablo entendió mejor que nadie. La Verdad, si lo es, han de recibirla todos los pueblos por igual, no puede quedarse recluida en un espacio humano o regional limitado, sino que tiene que necesariamente desbordarse urbi et orbi. Esa es la esencia eclesial. El amor por la verdad conduce a su destilado, para lo que se concitan concilios a los que asisten hombres venidos de todos los rincones de la Cristiandad, y que discuten pública y colectivamente el acoplamiento de la escritura al dogma, asistidos por el Espíritu Santo en sus cometidos teológicos. El amor por la verdad, en segunda instancia, conduce a su expansión, a través de misiones y prédicas por todo el mundo conocido y aun desconocido. El amor por la verdad lleva, en última instancia, al martirio. La Iglesia es una flor que crece sobre la sangre de los mártires, escribió Verlaine. Es lo que describe Gustave Moureau en su pintura titulada Flor mística. Amor por la verdad y martirio son una misma cosa. En resumen, si el Evangelio es la Verdad está destinado por igual a toda criatura humana, sin distinción de ningún tipo, y toda criatura humana puede acceder a su contenido en igualdad de condiciones. Pero aquel que conoce la verdad tiene la obligación de salir ahí a proclamarla, en caballos o carabelas, y no a quedársela en su aldea con los suyos. “La Iglesia es el sacramento de la unidad del género humano”, se dice en el Concilio Vaticano II.

El racionalismo universalista es la idea que ha definido sustantivamente a Europa, frente a los esoterismos, misticismos y particularismos de todo género. Esa adquisición la patrimonializó Occidente gracias a la fe católica, es decir, a la Iglesia, que es lo que ocultaba Unamuno, y no al cristianismo a secas, que puede ser, y de hecho es, antirracional y antiuniversal si no se encarna en la Iglesia. El catolicismo es, además, el único raciouniversalismo que no conlleva el despotismo, pues a diferencia de otras formulaciones heréticas como la ilustrada-liberal, la comunista o la islámica, su fin universalista es, diríamos, metapolítico, es decir, se sitúa al margen del Estado y de sus ingenierías antropológicas (“Dad a Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César”) para implantarse, porque el universalismo católico discurre por un nivel extramundano, sin perjuicio de las orientaciones terrenales que la metapolítica debe producir. Cuando el universalismo se quiere hacer estrictamente jurídico-político estamos, en religión, en la teocracia, y en política, en el internacionalismo comunista, en el cosmopolitismo liberal o, síntesis de estas dos, en el globalismo presente. Modelos radicalmente opuestos a una universalidad verdadera y buena, que asume la libertad política y cultural de las unidades locales como requisito de partida. Baste recordar, como ejemplo de lo que queremos decir, que a las universidades medievales, verdaderas madres de Europa y cima arquitectónica del espíritu universalista de la Iglesia, no acudían los estudiantes atomizados, desprovistos de una identidad comunitaria anterior y primera, sino agrupados en sus respectivas naciones.

Esta agrupación primera no sólo no se contrapone con la aspiración universalista, sino que es ya una primera participación en aquella, porque las comunidades políticas también tienen su dimensión de libre albedrío y de universalidad. Libertad y universalidad locales que hay que catolizar para que el localismo no se vuelva despótico, por lo que refiere a la libertad, ni tampoco depredador o excluyente en lo relativo a su proyección sobre el mundo.

El catolicismo fundó el igualitarismo, que lleva pareja la noción de dignidad humana y de unidad del género humano, pero lo armonizó con el respeto amoroso y la preservación de las diferenciaciones, que son fruto de la libertad de los hombres y de su potencia creativa.

Esta integración católica de la realidad igualitaria y de la realidad diferenciadora, se ilustra muy bien poniendo el ejemplo de la praxis católica sobre las comunidades antropológicas: los misioneros y predicadores españoles, lejos de perseguir o reprimir las culturas paganas se limitaron a depurarlas de sus contenidos irracionales, permeándolas con los dogmas católicos, de tal modo que muchas de esas culturas, lenguas incluidas, perviven hasta la actualidad. Podemos verlo en América: sus vírgenes negras, sus Niños vestidos a lo andino, y los pasos de Semana Santa adornados con plumas de colores. El catolicismo evita tanto el relativismo como la homogeneización, pues su enfoque metapolítico, al atender sólo al sistema de referencias trascendentales que moldean espiritualmente la existencia de una comunidad humana, permanece indiferente a las formas concretas en que se hace vivo tal núcleo convivencial. Que cada pueblo se desarrolle localmente como quiera, dijo la Iglesia, siempre que cumpla los mandamientos. Lo que implica en gastronomía no comerse el corazón de un hombre, en derecho no esclavizarle, en economía no idolatrar el dinero, y en la vida comunitaria, no abandonar a su suerte al débil. Se conjuga la libertad de las comunidades antropológicas, necesariamente particularista, con los criterios universales de verdad. Armonización de contrarios, genio católico.

Pero no sólo son diferentes las comunidades antropológicas de convivencia, sino también los propios individuos. Por lo que respecta a los individuos, explicando en qué consistía el ethos hispánico, Ramiro de Maeztu dice: “una fe profunda en la igualdad esencial de los hombres, en medio de las diferencias de valores de las distintas posiciones que ocupan y de las obras que hacen, y la afirmación de esa igualdad esencial en las circunstancias más adecuadas para mantener su desigualdad, y ello sin negar el valor de su diferencia, y aun al mismo tiempo de reconocerlo y ponderarlo. A los ojos del español, todo hombre, sea cual sea su posición social, su nación, saber, carácter o raza, es siempre un hombre”.

Es decir, somos iguales por nuestra naturaleza, y diferentes por cómo logramos conjugar nuestra libertad con ella. La cita de Maeztu no sólo describe el ideal hispánico durante el Imperio, sino el programa de actuación de la Iglesia desde el principio de los tiempos. Así, el castellano Cervantes se sabe como la tabla de multiplicar que “no es un hombre más que otro si no hace más que otro”. La idea de nobleza, para un genuino católico, no reside ni ha residido nunca en los orígenes, en la sangre, en la posición social o incluso en el rigorismo mostrado por unas ideas, incluso si son las relativas a sus dogmas, sino en la aristocracia de la conducta, la única que la Iglesia habilita como efectivamente aristocrática, como rasero radical, sacralizado y universal, de distinción entre unos hombres y otros (por lo demás iguales, como dice Cervantes en boca de Quijote). Tanto es así que es nuestra participación o exclusión de esa aristocracia lo que determina el destino ultramundano de cada uno. El santo es el plutócrata de la comunidad católica. Por eso, en una época desguazada de santidad como la nuestra, la advertencia presente en Juan 6, 60 parece como hecha para el hombre actual: “Es dura esta enseñanza, ¿quién puede escucharla?”.

No fue el cristianismo, como un agente espontáneo y libérrimo, el que nutrió a Europa de identidad. Fue la universalidad católica, la fusión de Iglesia e Imperio. La Iglesia hizo a Europa, y Europa deshizo a la Iglesia. La Reforma implicó la interrupción de ese flujo civilizador, de esa auténtica esencia de Europa, hoy pervertida. Desde entonces, Europa boga a la deriva, coqueteando con distintas formas de suicidio. El camino de la Reforma, del nacionalismo, de la razón de Estado y de la amistad con el comercio, condujo a Europa a la pérdida de su ser, y a todas las tragedias que ese extravío ha ocasionado y ocasiona.

A los restos de la Cristiandad con la que alguna vez se confundió Europa debemos las estructuras que, aún hoy, continúan soportando precariamente el peso del mundo, estructuras ciertamente ruinosas, pero a las que debemos el margen de libertad que aún nos queda.

Autor

Últimas entradas

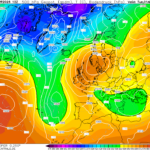

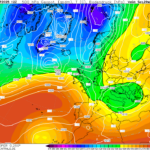

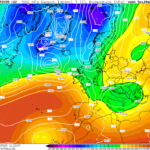

El Tiempo01/04/2025Previsión miércoles, 2 de abril de 2025. Por Miriam Herraiz

El Tiempo01/04/2025Previsión miércoles, 2 de abril de 2025. Por Miriam Herraiz El Tiempo30/03/2025Previsión lunes, 31 de marzo de 2025. Por Miriam Herraiz

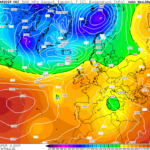

El Tiempo30/03/2025Previsión lunes, 31 de marzo de 2025. Por Miriam Herraiz El Tiempo30/03/2025Previsión fin de semana, 29 y 30 de marzo de 2025. Por Miriam Herraiz y Miguel Ángel Cardenal

El Tiempo30/03/2025Previsión fin de semana, 29 y 30 de marzo de 2025. Por Miriam Herraiz y Miguel Ángel Cardenal El Tiempo26/03/2025Previsión jueves, 27 de marzo de 2025. Por Miriam Herraiz

El Tiempo26/03/2025Previsión jueves, 27 de marzo de 2025. Por Miriam Herraiz