|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Dios quiere que nos salvemos a través de la Cruz, del sacrificio, del sufrimiento. ¿Por qué? Acaso eximios teólogos puedan explicarlo, pero a nosotros debe bastarnos con saber que es así, y lo sabemos porque Dios mismo, en la persona de su Hijo Encarnado, recorrió el camino del calvario hasta su crucifixión y nos dijo que Él es el camino que debemos seguir para salvarnos. No es que tengamos que buscar el sufrimiento, como tampoco Cristo lo buscó, pero sí que tenemos que estar dispuestos a sufrir, incluso martirialmente, por defender la Verdad, como Cristo lo estuvo hasta las últimas consecuencias. Y defender la Verdad en este mundo, no sólo con nuestras palabras sino también con nuestras obras, inevitablemente nos acarrea incomprensión, rechazo y, en definitiva, sufrimiento. «Si a mí me odiaron, también os odiarán a vosotros», nos advirtió el Divino Maestro. Nunca nos prometió Cristo que al seguirlo a Él obtendríamos parabienes mundanos.

El deseo de morir no condice con un auténtico espíritu cristiano, que ha de ser un espíritu de combate por la buena Causa, nunca de rendición o de abandono. Por duras que sean las batallas que tengamos que dar y por muchas que sean las derrotas que suframos en este mundo, no tenemos excusa para la desesperanza, pues sabemos por promesa divina que al final el triunfo será de Cristo y que, si estamos de su lado, también el triunfo será nuestro. Morir, moriremos de todos modos, pero que sea cuando Dios quiera. Mientras tanto utilicemos la vida y los talentos que Él nos dio para darlo todo por Él con coraje, con determinación y con alegría.

¿Hay cosas que he hecho a lo largo de mi vida que, si volviese a nacer, no las haría o las haría de otra manera? ¡Muchísimas! Empezando por todas aquellas de las que me he confesado. De hecho esto es lo que nos ofrece el sacramento de la Confesión: la posibilidad de volver a nacer, no ya corporal pero sí espiritualmente, para hacer las cosas como Dios manda.

Ante Dios, o nos hacemos como niños o nos hacemos como demonios.

No sé de un solo ateo, agnóstico o hereje que conozca bien la doctrina en que se sustenta la Fe católica. Los que la conocen es de forma parcial o tergiversada o caricaturizada grotescamente; es decir, no la conocen realmente. Así se explica que permanezcan en su ateísmo o en su agnosticismo o en su herejía, pues es imposible amar aquello que no se conoce.

El Demonio sabe que al final de la historia será definitivamente derrotado. Su propósito en este mundo no es, pues, ganar la guerra, sino llevarse al Infierno todas las almas que pueda para entretenerse torturándolas eternamente tras su derrota. Es, por así decir, su único consuelo.

Los preceptos católicos tienen una proyección sobrenatural con vistas a la salvación de nuestra alma, pero lo sobrenatural de ningún modo excluye lo natural. Todo lo que es beneficioso para nuestra alma lo es también para nuestro cuerpo, incluidas ciertas renuncias y mortificaciones. Quien lleva a la práctica tales preceptos no sólo gana la gloria eterna en el Cielo, sino que ya aquí en este mundo es más feliz, aunque nunca plenamente feliz. La felicidad, como ya observara Aristóteles, es indisociable de la virtud. Sin ésta podemos tener placeres, pero no felicidad. Y los placeres exentos de virtud, exentos de verdadera felicidad, nos hacen semejantes a los animales o semejantes al Demonio.

«Es evidente que Dios existe, pero no es el Dios de ninguna de las religiones que nos han vendido», dice cierto individuo en una entrevista en la que, por lo demás, hace todo un alarde de su libertino vivir, exento de cualquier norma moral más allá de las que él mismo se ha dado. Es evidente que Dios existe, sí, como es evidente que ese individuo se cree dios.

Amar sin amar a Dios es arar en tierra baldía.

«Si Dios existe, ¿por qué no se deja ver?», dicen los incrédulos. Ya se dejó ver y los incrédulos de aquel tiempo lo crucificaron.

La inminente muerte de alguien, especialmente de un allegado, es una buena ocasión para recordar dos importantísimas lecciones. Una, terrenal: que debemos aprovechar bien nuestro tiempo en este mundo, desechando todo malgasto de los talentos que Dios nos haya dado. Otra, sobrenatural y consecuente a la primera: que debemos estar siempre preparados para el Juicio Final. Por buena que sea nuestra salud física ahora mismo, también nuestra muerte puede ser inminente, y en cualquier caso la vida es breve.

No es cristiana actitud amedrentarse ante los males del mundo. Recordemos las palabras de Jesús a sus discípulos en la barca cuando éstos lo despertaron asustados por la tempestad: «¿Por qué teméis, hombres de poca fe?». Efectivamente, a quien está con Cristo nada malo le puede pasar. Lo único que debemos temer es no estar con Él.

Gente que presume de haber recibido una educación católica, no por haberla recibido sino por haberse deshecho de ella… Es como si alguien presumiera de haber prendido fuego a un palacio que hubiera heredado.

¿Harías o dirías esto o aquello en presencia de Cristo? Si tu respuesta es no, entonces abstente de hacerlo o decirlo. Siempre estás, siempre estamos, en presencia de Cristo.

La vida, escribió Gracián, es milicia contra la malicia. La vida de los que viven como Dios manda, claro. Del otro lado, enfrente mejor dicho, están los que militan en pro de la malicia, que pertenecen al ejército de Satanás. Lo que no es posible en esta guerra es la neutralidad. Quienes se pretenden neutrales son los tibios de los que habla el Apocalipsis, que por no ser fríos ni calientes los vomitará Dios de su boca.

Con nuestros enemigos personales debemos esforzarnos en ser pacientes, poniendo incluso la otra mejilla, según nos exhorta el precepto evangélico, cuando nos ofenden; no así con los enemigos de Dios, a quienes debemos combatir implacablemente, aplastándoles la cabeza como la Virgen Inmaculada aplastó la cabeza de la serpiente.

Tanto nuestras alegrías como nuestras penas debemos ofrecérselas a Dios para que no sean en vano.

Da rabia y lástima (más rabia que lástima o más lástima que rabia, según de qué humor lo pillen a uno) esa gente cerrada a cal y canto a la verdad, enrocada en sus errores, en sus falsos tópicos, en sus herejías. Si por un momento esas personas estuviesen dispuestas a escuchar, a atender a razones, a salir del ángulo muerto en el que se encuentran para así poder ver la realidad tal cual es… Pero no; no hay manera. En esos casos conviene recordar y aplicar el consejo de San Pablo: tras dos intentos de corregir al hereje, apartarse de él. Las discusiones con los sordos mentales o con los ciegos voluntarios son energía y tiempo desperdiciados.

El mal típico de nuestro tiempo, en un plano intelectual, es el escepticismo; que no consiste, como pretenden los escépticos, en no creer en nada que no sea comprobable por la razón, sino en tener la razón vedada a aquello que, requiriendo de la razón para entenderlo, transciende a la razón. Pretenden desdeñar la fe, cuando realmente subestiman a la razón.

Sólo hay un pecado que no tiene perdón. Sólo uno. El pecado contra el Espíritu Santo, que consiste en negar que es pecado el pecado. O sea, la impugnación de la verdad. Quien tal pecado comete se cierra él mismo a la posibilidad de ser perdonado, pues el primer requisito para obtener el perdón divino es reconocer que uno ha pecado.

¿Quién, como Santa Mónica por su hijo Agustín, ha derramado lágrimas de dolor suplicándole a Dios que salve el alma de un ser querido que está descarriado? He aquí, queridos amigos, la prueba del algodón del amor verdadero, de la verdadera caridad: no sólo rezar por la conversión de las personas que amamos, no sólo hacerles correcciones fraternas, sino derramar lágrimas por ellas como las derramaríamos ante sus cadáveres; pues nadie está más cadáver que quien está espiritualmente alejado de Dios.

Todas la virtudes, tanto las teologales como las cardinales, están interconectadas y se alimentan unas a otras, de modo que si nos falta cualquiera de ellas se tambalean o se vienen abajo las demás como por efecto dominó. Sin fe no hay esperanza y sin esperanza se hace impracticable la caridad. En cuanto a las virtudes cardinales, sin prudencia no es viable la justicia, sin justicia se socava la fortaleza y sin fortaleza es imposible la templanza.

Humildad y paciencia, savia nutriente de todas las virtudes. Sin ellas nada podemos.

Sólo una de las tres virtudes teologales está llamada a ser eterna: la caridad. Cuando abandonemos este mundo, ya no nos harán falta la fe ni la esperanza. En cambio la caridad, si nuestro destino es el Cielo, más que una virtud será nuestra propia substancia.

El odio al pecado aviva la caridad, pero el odio al pecador la destruye.

Nunca como en nuestros días fue un tesoro tan valioso la virtud de la castidad; a su valor intrínseco le une ahora el valor extrínseco de su extremada escasez, de su inaudita rareza.

Quien acepta de buen grado una corrección da, a su vez, una lección de humildad a quien le ha corregido.

La irradiación divina de la Navidad es tan poderosa que traspasa incluso los corazones de los incrédulos. Muy endurecido tiene que estar el corazón de una persona para permanecer indiferente al espíritu navideño.

Que Jesús nazca pobre en un pesebre no es lo primordial. Lo primordial es que sea Dios. Pero su pobreza, la pobreza en la que nace, no es un detalle sin importancia. Ningún detalle carece de importancia en Él. Si Dios Padre quiso que su Hijo naciera pobre por algo es, lo mismo que el hecho de que Jesús elija como sus primeros discípulos a unos humildes pescadores. La enseñanza, que además Jesús hará explícita en sus prédicas, es clara: si queremos seguirlo, nos sobra el apego a las riquezas materiales. Él no lo tuvo, por tanto nosotros tampoco debemos tenerlo. «El dinero es buen siervo, pero mal señor», dice Santo Tomás. Si lícitamente lo tenemos y nos sirve para hacer el bien, para ayudar a nuestros prójimos, para evitar que otros niños nazcan en un establo (¿dónde estaban los ricos cuando Cristo nació?), adelante, utilicemos nuestro dinero para esos y otros fines similares; pero si, por el contrario, el dinero nos hace adictos a él, vasallos de él, repartámoslo entre los más pobres, desprendámonos de él como de una rémora y dediquémonos únicamente al cultivo de nuestra verdadera riqueza, que es el alma que Dios nos dio.

Llamarnos “enemigos del comercio” a los católicos, ¡vaya sandez! Ni somos enemigos del comercio, siempre que éste se realice dentro de unas pautas justas, sin abusos o atropellos, ni somos adoradores del becerro de oro como lo son quienes nos llaman enemigos del comercio.

Quien hace dinero por hacer dinero, sin otro propósito que el de acumular más y más riqueza, acaba sepultando su alma bajo una montaña de oro.

Los católicos tenemos dignidad de príncipes, pues somos hijos de un Rey, y con dignidad principesca debemos comportarnos.

Cuando lees a San Agustín parece que fuera él, provisto de una linterna que ilumina hasta los recovecos más íntimos de tu alma, quien estuviera leyéndote a ti. Utilizando sus términos, se ve que fue hombre viejo antes que hombre nuevo, es decir pecador antes que santo, y que sabe por experiencia y arrepentimiento propios de lo que habla. Como guía espiritual, es el mejor ‒después de Cristo, se entiende‒ que yo haya encontrado.

La conocida como “opción benedictina”, consistente en que los católicos organicemos nuestra vida en pequeñas comunidades de correligionarios, aislados de la realidad anticristiana predominante en el mundo actual, no me parece una buena opción. Y no me parece buena porque no me parece católica. ¿Dónde queda, en tal opción, nuestra misión apostólica de predicar el Evangelio? Como siempre se ha dicho, debemos estar en este mundo sin ser de este mundo; pero debemos estar activamente, notoriamente, militantemente, procurando en todo momento dejar huella de nuestra catolicidad e ir ganando terreno en todos los ámbitos en los que nos movamos (político, social, familiar, cultural, artístico, etc.). Replegarse en guetos no es propio de católicos sino de sectas.

Hay dos tipos de modernistas: los que pretenden conciliar la modernidad con la tradición, o sea cuadrar el círculo, y los que directamente dan por superada la tradición y se echan en brazos de la modernidad. Ejemplo del primer tipo es Ratzinger; del segundo, Bergoglio. El primero se ve obligado a hacer unas contorsiones conceptuales imposibles (“hermenéutica de la continuidad”). El segundo, más coherente (coherente en el mal y en el error), puede permitirse hablar con mucho más desparpajo, aunque tampoco se libra de los retorcimientos y dobleces inherentes al discurso modernista.

Todos los caminos para resolver nuestros problemas conducen a Roma, a la Roma católica, genuinamente católica, que propugna el Reinado Social de Nuestro Señor Jesucristo.

Pretender hacer recaer la responsabilidad de todos los males y desvíos doctrinales de la Iglesia actual sobre las espaldas del Sumo Bergoglio, eximiendo de responsabilidad a sus predecesores vaticanosegundistas o atenuando la responsabilidad de éstos, es un juego perverso con el que hay que acabar. No, la responsabilidad ‒o culpa, si se prefiere‒ no es sólo de Bergoglio, ni siquiera la responsabilidad principal. Bergoglio no es más que un continuador, más acelerado o descarado, pero continuador al fin y al cabo, de la línea maestra que sus predecesores, desde Juan XXIII hasta Benedicto XVI, le dejaron trazada. ¿O vamos a olvidar, por sólo poner un par de ejemplos y de paso mencionar a otro de los Papas postconciliares, la reunión “ecuménica” de Asís oficiada por Juan Pablo II, en la que rezó sacrílegamente con herejes de las pseudorreligiones, o su impío beso al Corán? Digamos las cosas con toda claridad. Hubo un Concilio, el Vaticano II, que rompió con la Tradición sembrando semillas heréticas en su afán de apertura al mundo y de unidad con los “hermanos separados” protestantes, y hubo un hombre, un santo varón, un obispo, Monseñor Lefebvre, que se opuso firmemente a todo ello en defensa de la Santa Tradición, al precio de ser injustamente excomulgado. Un hombre, un santo varón, un obispo, Monseñor Lefebvre, que nos dejó como legado, Deo gratias, la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, que a día de hoy es el auténtico baluarte o núcleo duro de lo que queda, en puridad, de la Iglesia Católica.

Sin ir a la raíz del problema jamás solucionaremos el problema. Y la raíz del problema es que Cristo fue destronado. Mientras no le sea restituido el lugar que le corresponde como Rey y Señor de la historia, este mundo irá irremisiblemente hacia el abismo. Pues si el trono no lo ocupa Cristo-Dios, lo ocupa el Demonio.

Para fastidio de progres de toda ralea y grata sorpresa de católicos que queremos ser confirmados en nuestra Fe, Bergoglio, el Papa Francisco, por una vez y esperemos que sirviendo de precedente, ha hablado como un auténtico vicario de Cristo. «Hoy vemos una forma de egoísmo ‒ha dicho‒. Vemos que algunos no quieren tener hijos. A veces tienen uno, y ya, pero en cambio tienen perros y gatos en ese lugar. Quien se casa debe pensar en tener hijos, en dar la vida». Animamos al Papa a seguir, en todos los órdenes, por esta senda contrarrevolucionaria, es decir, por la senda del verdadero progreso, del progreso de la bimilenaria tradición cristiana.

A diferencia de los animales, cuyo único fin es la satisfacción de sus apetitos corporales, todo en la vida del ser humano tiene o ha de tener como finalidad última la salvación de su alma. La tendencia a equiparar la especie humana con la especie animal, tan característica del mundo moderno, no es sino la lógica consecuencia de amputarle al ser humano su condición transcendente. Extirpada el alma del hombre, nada substancial, en efecto, lo diferencia de las bestias. El llamado animalismo no consiste en amar a los animales sino en animalizar a los seres humanos.

«La familia no es la biológica sino la que eliges». ¡Paparruchas! La familia es la familia, que es la que Dios ha elegido para nosotros. Y más nos vale amarla, respetarla y cuidarla, porque despreciar o menospreciar esa elección divina no nos trae más que conflictos estériles, sangrantes sufrimientos (los lazos de sangre nunca se rompen sin causar hondas heridas) y devastadores remordimientos de conciencia.

«Como una espiral, nos estamos acercando a la meta de forma lenta pero segura. Los cambios que han tenido lugar en los últimos cincuenta años así lo demuestran», ha declarado, frotándose las manos, el modernista Franz-Josef Bode, obispo de Osnabrück. Como una espiral, sí; o sea, como una serpiente. No ha podido expresarlo más gráficamente el astuto y nada inocente monseñor.

Confundir lo bueno con lo nuevo: esa calamitosa dislexia progresista.

El arte que ha dado la Modernidad es antiarte. Oscila entre la ininteligibilidad y la fealdad, cuando no las dos cosas juntas, y siempre impregnado de un pesimismo enfermizo, o de un hedonismo ramplón, consecuencia de la negación o el apartamiento de Dios. Hay excepciones, sí; obras en las que queda un remanente del arte clásico y que son tanto más bellas y valiosas cuanto más antimodernas.

Dios es la fuente del bien, de la verdad y de la belleza. La Modernidad ha secado esa fuente y tanto su pensamiento como su arte no son sino el quejido, más o menos explícito, más o menos desesperado, de un muerto de sed.

Las únicas obras de arte dignas de tal nombre son las que agradan a Dios, las que de un modo u otro son un reflejo de la divinidad; lo cual, me parece a mí, excluye a la mayor parte de las pretendidas obras de arte de la Modernidad, que por su inmoralidad, inanidad o fealdad diríanse inspiradas por el Demonio. Pensemos en esa arquitectura desangelada, en la tomadura de pelo de la pintura abstracta, en la literatura plagada de blasfemias, irreverencias y herejías, en las chabacanerías cinematográficas… No, todo eso no viene de Dios y, por tanto, de ser arte es arte satánico.

Unos luchamos por amor a la Tradición y otros, los revolucionarios, luchan no por amor a la Revolución sino por odio a la Tradición. Amor y odio, ésta es nuestra radical diferencia.

No confundir tradición con nostalgia. La tradición revitaliza y presentiza el pasado, la nostalgia se queda anclada en él. La etimología de ambas palabras pone en claro la diferencia, incluso el antagonismo de sus significados: tradición, de traditio, transmisión; nostalgia, de nostos, regreso, y de algos, dolor.

La nostalgia del Paraíso perdido se cura con la esperanza de recuperarlo.

Lo primero que revoluciona la Revolución es el significado de las palabras, ofuscando el pensamiento y volviendo ininteligible la realidad. Hemos llegado a un punto en que quienes hablamos católicamente parecemos, a oídos de la mayoría de la gente, expresarnos en un código cifrado. No es que la gente no esté de acuerdo con nosotros, es que no entiende, no puede entender lo que decimos, tal es su contaminación de lenguaje revolucionario.

La tradición es lo natural, lo que naturalmente va marcando nuestro camino. Tanto más tradicionales somos, tanto más humanos; y tanto más nos apartamos de la tradición, tanto más nos apartamos de nuestra propia naturaleza y tanto más nos deshumanizamos.

Nada nuevo hay en la naturaleza humana desde Adán y Eva, ni nada nuevo habrá. Cambian nuestras modas y nuestros modos, nuestros usos y costumbres, pero en lo esencial, en nuestra naturaleza, somos inmutables.

Me aburren los modernos: siempre dando la tabarra con sus viejas equivocaciones.

Creo en el bipartidismo, en el único verdadero bipartidismo: o se toma partido por la Tradición o se toma partido por la Revolución. O por el Bien o por el Mal. O por Dios o por el Demonio.

En realidad la derecha no está a la derecha sino en medio, impidiendo el paso a la Tradición. Es un puto estorbo.

¿Qué es el Carlismo? La respuesta, en síntesis, nos la da su cuatrilema: Dios, patria, fueros, rey. Son sus cuatro elementos constitutivos. No uno, ni dos, ni tres; los cuatro. Si falta alguno de ellos, cualquiera de ellos, lo que queda no es Carlismo. Será lo que sea, pero no Carlismo.

Hay coincidencias que las carga el Diablo: NOM, acrónimo de Novus Ordo Missae y de Nuevo Orden Mundial.

A la masonería, hija terrícola de Lucifer, históricamente le convino que el común de los mortales no supiese de su existencia, para así poder obrar a sus anchas. Digo históricamente porque en nuestros días está tan infiltrada en la mentalidad colectiva, que ya no tiene necesidad de obrar en secreto. El grueso de la población, aun sin ser consciente de ello, simplemente se ha sometido a sus dictados.

Leer libros de investigación sobre los entresijos de la masonería y su poder mundial es como leer una novela distópica de terror, tanto más terrorífica por cuanto que esos libros pertenecen al género de no ficción.

La coyunda del capitalismo con el marxismo nada tiene de sorprendente si pensamos que ambos coinciden en lo esencial: su visión atea y economicista del mundo. Que uno idolatre el Mercado y otro el Estado es tan sólo una diferencia accidental que prácticamente desaparece, como sucede en la actualidad, cuando de resultas de una y otra idolatría el dominio de la economía acaba en unas pocas manos, sean éstas privadas o estatales, pero en cualquier caso humanas, demasiado humanas. Es entonces cuando capitalismo y marxismo se miran el uno al otro y se reconocen al fin como vástagos de una misma progenie ideológica.

Del marxismo, la miseria igualitaria y el control social cuasicarcelario; del capitalismo, una población multiculturalista de individuos desvinculados entre sí, entretenidos tecnológicamente (redes sociales, netflix, pornografía, etc.) en su bulimia de inmoralidades. He aquí el monstruo de la nueva normalidad, fruto de la coyunda plutocrática entre esos dos ismos so pretexto de pandemia coronavírica.

Nadie en su sano juicio puede negar que los avances tecnológicos han aportado grandes beneficios y ventajas a la humanidad, pero conviene asimismo reflexionar sobre todas las calamidades que han traído o facilitado, de las cuales es claro ejemplo la pandemia-plandemia que padecemos, primera de la historia a escala mundial, que habría sido imposible sin dichos avances. Como siempre ocurre, lo importante, lo decisivo no es el instrumento sino en manos de quién esté. Y hoy por hoy tiene toda la pinta de estar en manos del mismísimo Demonio.

Yo no lucho por una España católica pensando que en ella estaríamos más a gusto los católicos, que por supuesto también, sino convencido de que lo estaría la inmensa mayoría de la población, incluidos los ateos y demás descarriados. Pues una España católica, verdaderamente católica, velaría por el bien común, poniendo por encima de todo el bienestar espiritual y material de todos los españoles, más allá de sus particularidades y diferencias individuales, las cuales quedarían en la esfera de su vida privada. Justamente lo contrario de lo que sucede en nuestra malhadada España actual, en la que se fomentan y promueven nuestras particularidades y diferencias en la esfera pública para tenernos enfrentados a los unos contra los otros.

No estoy de acuerdo con los que dicen que España, la España católica, la España verdadera, ha dejado de existir. Mientras haya un español que la tenga viva en su alma y en su voz, España permanece. Y gracias a Dios son muchos más de uno, somos muchos más de uno, por minoritarios que seamos, los que portamos el estandarte de la españolidad, no sólo en la España peninsular sino también en la España ultramarina. En condiciones aún más difíciles y precarias inició Don Pelayo la Reconquista. ¿Por qué no habríamos nosotros de poder llevar a cabo una empresa semejante? La historia nunca está escrita de antemano.

En política conviene distinguir lo doctrinal de lo estratégico y no tener por enemigos a aquellos que, en caso de guerra, previsiblemente estarían en nuestro bando. Ya se sabe que la guerra no es sino la continuación de la política por otros medios y en una guerra no hay más que dos bandos, por heterogéneos que puedan ser los componentes de uno y otro. Nuestro enemigo, al fin y al cabo, es quien lucha por destruir aquello que amamos.

Las situaciones de encono social permanente, de un encono que hace irrespirable la convivencia, o acaban en guerra civil o acaban en la instauración de un régimen autoritario, si no totalitario, que ponga o imponga orden. No es preciso ser profeta para saberlo, sino simplemente repasar la historia.

En términos políticos, como dice Cicerón, el hombre que desconoce la historia permanece niño. Y la niñez, tan encantadora como edad biológica, políticamente es dinamita pura, sobre todo cuando están instalados en ella los gobernantes.

El mejor régimen político es un régimen mixto de las tres formas de gobierno (monarquía, aristocracia y república) que ya tipificara Aristóteles: un monarca que reine y gobierne asesorado por los más sabios de la polis y con la más alta participación posible del pueblo en los asuntos que le conciernen directamente. Claro que, para ello, debe reinar una atmósfera general de sana moralidad, sin la cual cualquier régimen político será inexorablemente un régimen corrupto.

En política es bueno sumar, sí, cuando los sumandos coinciden en la defensa de los mismos principios. Cuando no es así, cuando lo que se suma son elementos disímiles y contradictorios, la suma no es más que un cambalache, también llamado consenso. Y el consenso político, ya se sabe, es el punto donde convergen todos aquellos que carecen de principios.

La unión de personas con distintos principios tiene malos finales.

La máxima “la política es el arte de lo posible” es la excusa de algunos artistas para que cambiar las cosas se haga imposible. La política es el arte de lo posible, sí, pero lo posible no excluye lo difícil, que es lo que siempre excluyen, dándolo por imposible, quienes se agarran a esa máxima para seguir haciendo política, o beneficiándose de la política, con el mínimo sacrificio posible.

Los partidos políticos, como su nombre indica, tienen por execrable función partir, dividir a la sociedad, y ello con el único beneficio, igualmente execrable beneficio, de los dirigentes de los mismos, que, en su afán de tocar poder, viven de y para exacerbar los ánimos de la población, creando un permanente ambiente guerracivilista. Así llevamos en España ya cerca de medio siglo, sin que el grueso de la sociedad, narcotizada por el veneno democrático, que es en rigor partidocrático, abra los ojos a la realidad y se percate de la causa del problema.

A río revuelto, ganancia de pescadores de votos. De ahí que los partidos políticos se afanen en tenernos enfrentados. ¿Cuándo dejaremos de morder su anzuelo?

España ha pasado de ser ¡hace ya tanto tiempo! la nación católica por excelencia a ser un país donde la propia palabra catolicismo le suena extraña, cuando no repelente, al común de sus habitantes. Fuera de círculos cada vez más reducidos, que son ya como guetos, declararse católico en público resulta casi subversivo. Quien osa hacerlo es objeto de miradas torvas, de sonrisitas burlonas, de silencios tensos o cargados de reproches. Se le ha dado la vuelta a la tortilla: antaño lo raro era ser español y no ser católico; hoy es al revés.

Si España estuviese sana, decir “un español católico” sería incurrir en un pleonasmo.

Quita a Dios del alma de un hombre y tendrás la ruina de su alma. Quita a Dios del alma de una nación y tendrás la ruina de esa nación.

Un juicio político desprovisto de visión teológica puede ser acertado en sus conclusiones, pero siempre adolecerá de superficialidad, de falta de fundamentación. ¿Cómo explicar, por ejemplo, que el aborto es malo si despojamos al asunto de teología? ¿Sobre qué base objetiva determinamos lo que está bien y lo que está mal? Como dijo Dostoievski, que además de genial novelista fue un penetrante analista y visionario político, si Dios no existe todo está permitido. Pues negar a Dios supone negar la ley natural que de Él deriva y negar ésta da inexorablemente paso a la ley de la jungla. Y la jungla, como sabemos, es territorio donde reinan las alimañas.

La ley de Dios, como dice San Pablo, está escrita en el corazón de los hombres, pero éstos, en nuestro tiempo, tienen el corazón tan ofuscado de antropocentrismo, relativismo y demás ismos maléficos que son incapaces de leerla.

El hecho de que la gente sea tan borreguil es deprimente por un lado, pero esperanzador por otro. Del mismo modo que hoy se deja dócilmente llevar por el mal, podría mañana, con igual docilidad, dejarse llevar por el bien.

La inmensa mayoría de la gente, en estos o en cualesquiera tiempos pasados, es reverenciosa con quienes ostentan el poder político, lo cual no es malo per se (lo contrario sería la anarquía, el caos), pero sí que es nefasto cuando los gobernantes ejercen indignamente el poder.

Los liberales, tan listillos y antitotalitarios que se creen, no son en realidad más que los tontos útiles de los que se valen los totalitarios para instaurar sus tiranías.

El liberalismo es la autopista al totalitarismo.

El comunismo es el hijo parricida del liberalismo.

Libertad y responsabilidad son, en la práctica, palabras sinónimas. Tanto más libres somos, tanto más respondemos de nuestros actos; pero no ante nosotros mismos, como neciamente creen los liberales, ni siquiera ante los demás, o no principalmente ante los demás, sino ante Dios. Si los liberales fuesen conscientes de la altísima responsabilidad que entraña el ejercicio de la libertad bien entendida, no hablarían de ella ni la ejercerían con tanta ligereza, es decir, dejarían de ser liberales. Y es que liberalismo y necedad, en la práctica, también son palabras sinónimas.

En el mismo momento en que uno utiliza su libertad para pecar deja de ser libre para ser esclavo del Demonio.

No basta la sola voluntad para obrar libremente; es necesaria, además, la razón. Sin ella la libertad no es más que un instinto animal.

¡Ay el caramelo de la libertad liberal, tan dulce como venenoso! Crea tal adicción, que muchos prefieren morir envenenados antes que dejar de chuparlo. Más que caramelo es un camelo.

A un espíritu realmente libre la falsa libertad liberal le resulta asfixiante. Es como un aire sin oxígeno. Sin el oxígeno de la verdad.

«La verdad os hará libres». Ergo las ideologías, las religiones falsas, el ateísmo, el agnosticismo, todas las herejías e idolatrías os harán esclavos.

A mayor “libertad irrestricta de los individuos”, como quieren los liberales, mayor capacidad del Estado para imponer sus restricciones colectivas. Si no se organiza desde abajo, la sociedad es organizada (controlada) desde arriba.

El enemigo siempre ha sido, es y será, mientras exista este mundo, el liberalismo, entendiendo por liberalismo lo que por tal hay que entender: el non serviam luciferino. De ese no servir a Dios, de esa desobediencia derivan todos los males que nos asolan. Y tanto da que la desobediencia sea por activa (véase la izquierda) que por pasiva (véase la derecha). La pasividad ante el mal es cómplice del mal.

Aunque el liberalismo se vista de seda católica, luciferismo se queda.

Al final todas las ideologías, por enfrentadas que estén entre sí, se reconocen como hijas del mismo padre, el liberalismo, y se acaban hermanando contra la Tradición.

Una vez asentado el principio liberal de la autodeterminación humana, de la exclusión de Dios de la vida pública, principio aceptado tanto por la izquierda como por la derecha, la diferencia entre ambas no es más que de velocidad: la izquierda va a toda pastilla en la aplicación y desarrollo de tal principio y la derecha lentamente, de modo que un derechista de hoy es, mutatis mutandis, igual que un izquierdista de ayer. Divorcio, aborto, “matrimonio” homosexual, “cambios de sexo”, toda la basura que nos ha ido trayendo la izquierda la ha ido haciendo suya la derecha tras oponerse a ella inicialmente. Y luego se queja la derecha de la “superioridad moral” de la izquierda, que no es sino la que ella misma le otorga.

Autor

Últimas entradas

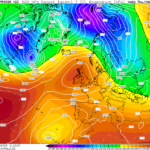

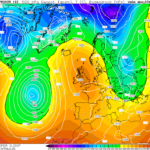

El Tiempo09/04/2025Previsión jueves, 10 de abril de 2025. Por Miriam Herraiz

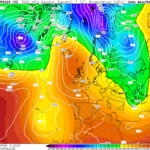

El Tiempo09/04/2025Previsión jueves, 10 de abril de 2025. Por Miriam Herraiz El Tiempo08/04/2025Previsión miércoles, 9 de abril de 2025. Por Miriam Herraiz

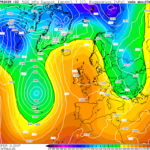

El Tiempo08/04/2025Previsión miércoles, 9 de abril de 2025. Por Miriam Herraiz El Tiempo07/04/2025Previsión martes, 8 de abril de 2025. Por Miriam Herraiz

El Tiempo07/04/2025Previsión martes, 8 de abril de 2025. Por Miriam Herraiz El Tiempo06/04/2025Previsión lunes, 7 de abril de 2025. Por Miriam Herraiz

El Tiempo06/04/2025Previsión lunes, 7 de abril de 2025. Por Miriam Herraiz