|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

El primer recuerdo que guardo de mi primo Antonio Escohotado se remonta a una calurosa mañana del mes de junio de los años sesenta en el chalet que el tío Román y la tía Dolores -una de las cinco hermanas de mi padre- tenían en El Escorial, donde pasaban los veranos.

Nos acababan de dar las vacaciones en el colegio y fuimos toda la familia a comer a su casa.

Tras recibirnos en el jardín con unas gafas ahumadas, la tía Dolores nos rogó que esperásemos un momento antes de dirigirnos a la piscina.

-Tono y Cristina se están bañando -se excusó con mis padres.- Y luego, en voz baja, aunque no lo bastante para evitar que yo la oyese, puntualizó- : «in puribus».

-¿Qué significa «in puribus»?- pregunté.

– Nada, nada -repuso mi madre-.Ya lo aprenderás…

Pero no tuve que esperar mucho: Una de mis hermanas, con una risita traviesa, me lo susurró al oído…

Al cabo de un rato,Tono y su despampanante esposa, Cristina Álvarez de Lorenzana, que no tenía nada que envidiar a la actriz italiana Ornella Muti, aparecieron envueltos en sendas toallas.

Creo que ya desde ese preciso instante -yo entonces apenas contaba diez años y él frisaba la treintena- soñé con parecerme algún día a mi primo.

Para una familia biempensante como la nuestra -mis padres eran supernumerarios del Opus Dei y mis dos hermanos mayores, con el paso del tiempo, se ordenarían sacerdotes-, el primo Antonio no dejaba de ser una «rara avis».

Por aquellas fechas él militaba clandestinamente en el P.C.E. y trabajaba en el Instituto de Crédito Oficial tras haber aprobado unas oposiciones a las que le sugirió presentarse precisamente mi padre, Juan José Espinosa, a la sazón Ministro de Hacienda de Franco.

Era la época en la que los tecnócratas pisaban con fuerza el acelerador de nuestra economía y habíamos dejado definitivamente atrás aquella España carpetovetónica del racionamiento y de la autarquía.

Antonio entonces residía en un piso amplio de la calle Miguel Ángel, atiborrado de bibliografía marxista, donde él y su mujer se reunían con otros jóvenes de buena cuna -Cristina era hija de un Grande de España, el Conde de Cheste- a conspirar contra el Régimen en una suerte de asesinato del padre freudiano.

No en vano, el progenitor de Antonio, Román Escohotado, fue todo un personaje aquellos años.

Secretario de teatro en la posguerra, sustituyó a Agustín de Foxá al frente de Legiones y Falanges, revista que se editaba simultáneamente en nuestro país y la Italia de Mussolini.

Poeta, dramaturgo, novelista, periodista- galardonado con el premio Mariano de Cavia en el 45 -, ejercía la crítica literaria en el Arriba y colaboraba también en Marca, donde firmaba sus crónicas con el seudónimo de «Ariel».

A menudo daba sesudas conferencias en el Ateneo y su piso de la calle Génova 16 lo frecuentaban Dionisio Ridruejo, Jesús Suevos y Pedro Mourlane Michelena, entre otros primeros espadas falangistas que alargaban sus tertulias regadas con licores hasta bien entrada la madrugada.

Tras volver de Río de Janeiro, donde fungió de secretario de prensa en la embajada, fue director de Radio Nacional de España y de aquella incipiente televisión en blanco y negro de los cincuenta que se emitía desde el Paseo de la Habana.

Aunque lo que le dio verdadera popularidad fue un programa titulado «Tardes con Román Escohotado», en el que aparecía a la hora de la sobremesa en la pequeña pantalla disertando con su verbo florido sobre asuntos cotidianos.

Apuesto y elegante, con hechuras de galán de Hollywood -el pelo engominado, un bigote fino a lo Errol Flynn y ataviado con ternos impecables-, causaba furor entre las señoras de la alta sociedad -la televisión entonces estaba sólo al alcance de una élite-, lo que le valió el apodo de «el poeta de las mujeres».

Pionero del fenómeno «fan» televisivo, objeto de deseo catódico, recibía un aluvión de correspondencia de rendidas admiradoras, muchas de las cuales se le insinuaban en las misivas.

Pero no sólo le perseguían las damas, también algunos señores, aunque por distintos motivos.

Una cocinera achaparrada y dicharachera que había servido en su casa muchos años y vino a trabajar a la nuestra al morir la tía Dolores, me contó que en cierta ocasión hubo de aplacar a un marido ultrajado e iracundo para que no le rebanase el pescuezo.

Isabel -así se llamaba aquella primorosa cocinera con la que redescubrí los platos de cuchara que tanto aborrecía en el colegio- adoraba a la tía Dolores.

-¡Era una santa!- me decía mientras trajinaba entre los fogones.- Y luego, con cierta condescendencia, añadía-: pero Don Román hablaba como los ángeles…

Isabel también me contaba chismes del académico Eugenio Montes y de Natividad Zaro -la guionista de Surcos-, íntimos amigos de mis tíos, de quienes, guiñándome el ojo maliciosamente, me decía:

-Vivían juntos…sin estar casados.

Y presumía conmigo de que cuando Tono se hizo famoso, y salía en la tele, todavía iba a su modesto piso de Parla a comer su plato preferido: el cocido madrileño.

Antonio se crió en ese ambiente, entre bohemio, intelectual y mundano.

Hijo único y muy deseado -su madre tardó casi diez años en quedarse embarazada-, dotado de una inmensa curiosidad y un desmedido afán por aprender nada hacía presagiar que ese niño superdotado que se codeó en Los Rosales con los vástagos de la flor y nata de la capital, que acudían al colegio en lujosos automóviles conducidos por sus chóferes, tras cursar la carrera de Derecho y doctorarse en Filosofía -con una tesis sobre Hegel-, habiendo asegurado su futuro profesional con una plaza fija de funcionario, al poco de fallecer su padre, en Agosto del setenta en El Escorial, iba a dar la campanada.

-Es sólo una excedencia de dos años- le dijo a su madre que se llevó un disgusto morrocotudo para aliviarla.

Pero Antonio no volvió a pisar jamás aquel suntuoso despacho del I.C.O. ni a ver a sus dos secretarias.

Como tantos otros jóvenes de la época no sólo sucumbió al perfume embriagador del comunismo también se dejó arrastrar por los cantos de sirena de aquella Ibiza adánica, ácrata y psicodélica de los setenta donde el sexo era un arma revolucionaria y el amor libre una forma de socavar el statu quo.

Tras abandonar Madrid, se alojó con su mujer y su hijo en una casa payesa de la isla pitiusa sin agua corriente ni luz eléctrica infestada de ratones para engrosar las filas de esa grey que elevaba la indigencia a la categoría de virtud y veía una connotación pecaminosa en la riqueza, acaso un eco remoto de los ebionitas, la secta judeo cristiana que predicaba el «pobrismo».

Si en ese momento alguien hubiese preguntado a Antonio- como Alejandro Magno a Diógenes- pídeme lo que quieras, probablemente le hubiera respondido lo mismo: «Que te apartes porque me tapas el sol».

Se vistió con harapos, se dejó unas melenas merovingias y subsistió traduciendo autores anglosajones mientras fumaba marihuana.

Aquel chico que tanto prometía había devenido en un hippie para desesperación de su madre a quien siendo yo un adolescente escuché pronunciar una frase almorzando huevos fritos con migas en El Estudiante de Alcalá de Henares que jamás he olvidado:

-Las tonterías las dicen los tontos…- barboteó con su voz rasgada de fumadora impenitente al tiempo que encendía su enésimo cigarrillo. -Y luego, tras expulsar una nube de humo, con una mezcla de escepticismo y melancolía en la mirada, agregó -: pero las hacen los inteligentes…

Poco después murió de un ataque al corazón el verano del 75 en Marbella, donde pasaba unos días en casa de una amiga, con la amarga sensación de que su idolatrado hijo Antonio había dilapidado su ingente caudal de talento.

Desde entonces le perdimos la pista.

Supimos, eso sí, que vendió el piso de la calle Génova y fundó una discoteca en Ibiza con unos amigos en cuyas paredes retumbaba la música electrónica: Amnesia. Primum vivere deinde philosophari.

Hasta que el 19 de Marzo de 1982 viendo La clave estirado en el sofá de casa mientras sonaba aquella inquietante sintonía de Carmelo Bernaola con la que arrancaba el programa dí un respingo al distinguirlo entre los invitados.

Ahí estaba él. Después de tantos años…Con el mismo aire de suficiencia que yo le escuché boquiabierto una Navidad narrar dramáticamente el «maracanazo» -la voz grave y su sempiterno pitillo entre los dedos afilados- que a él le tocó vivir de niño en Río de Janeiro.

Balbín lo presentó como profesor de Ética de la UNED y abogó por la despenalizacion de las drogas ante la atónita mirada de un exjefe de la brigada central de estupefacientes con quien tuvo un rifirrafe en una pausa del programa.

Se significó demasiado…

Poco tiempo después fue detenido por la policía y lo condenaron a dos años de cárcel -acusado de tráfico de cocaína- que cumplió en el penal de Cuenca.

Otro se hubiera desmoronado. Pero él era un corredor de fondo. Aislado del mundanal, en una celda de castigo -el único contacto que tenía con la humanidad era el funcionario de prisiones que le pasaba la comida en una bandeja por la trampilla de la puerta- escribió febrilmente su monumental historia de las drogas.

Aquel grueso volumen lo catapultó a la fama y hoy es considerado un texto canónico.

A partir de ahí fue un asiduo en los debates televisivos sobre las sustancias psicotrópicas convirtiéndose en la maxima autoridad en una disciplina donde ejerció de cobaya humana.

En cualquier caso, uno siempre había creído que Antonio -de quien Jesús Quintero afirmó que era la persona más inteligente de España- estaba llamado a hacer cosas aún más importantes.

Allá por el año dos mil hablamos por teléfono.

Yo entonces residía en Barcelona y él en Cercedilla. Desde el otro lado de la línea escuché su respiración fatigada. No atravesaba precisamente su mejor momento. Su hijo Román había suspendido las oposiciones al cuerpo diplomático. Luego se las sacó pero falleció prematuramente en Seúl, constituyendo sin duda el mazazo más duro de su vida. Y recientemente había roto su matrimonio con su segunda mujer.

-Estoy estudiando economía -me dijo como si sintiese cierto hartazgo de que asociasen su nombre sólo a los psicofármacos y anhelara zafarse de ese remoquete algo cansino, «Antonio Escohotado, el de las drogas».

El resultado fue nada menos que «Los enemigos del comercio», una tarea quijotesca que le supuso más de diez años de investigación en la que se adentra en la jungla del comunismo desbrozándola a machetazos.

Sin duda su obra magna, el gran legado de su vida, «Los enemigos del comercio» es una requisitoria contra el Comunismo en toda regla donde pone a Karl Marx como «chupa de dómine», apostata de esa siniestra y totalitaria doctrina que en su día había abrazado -Antonio fue maoísta- y expía sus pecados de juventud.

Aunque tuvo un fogonazo contemplando la majestuosa Victoria de Samotracia en el Museo del Louvre, tal y como revela en «Caos y orden», la suya no fue una epifanía como la de Pablo de Tarso camino de Damasco sino fruto de muchas horas robadas al sueño cuando cada noche en la sierra madrileña solo había una casa encendida brillando igual que una luciérnaga en la oscuridad.

Antonio -lo podemos comprobar una vez más estos días en los cuales ese fantasma sanguinolento blande su guadaña en Ucrania- nos dejó una frase lapidaria: «El Comunismo es un cuento de hadas con cien millones de muertos».

Rectificar es de sabios…

Todos los domingos, los últimos años de su vida, venían a comer a casa los padrinos de Antonio, la tía Isabel- hermana de mi padre- y el tío Mariano, para quienes Tono fue algo así como el hijo -descarriado- que no tuvieron.

El iba siempre delante, arrastrando los pies, con traje y corbata, y ella le seguía con el bolso colgado del antebrazo dándole empujoncitos para que no caminase tan despacio.

Durante la sobremesa, mientras veíamos la televisión, el tio Mariano daba una cabezada en el sofá.

Cuando murió aquel hombre pío que no había hecho daño a nadie en su vida, la tía Isabel me dijo que Tono le había escrito una carta muy bonita, y yo, que siempre le profese una gran admiración, se la pedí.

En ella, con su hermosa letra, refiriéndose al entrañable tío Mariano, citaba un poema de Borges, «Los justos», que concluye así: «Esas personas, que se ignoran, son las que están salvando el mundo».

Desde luego. Pero también son imprescindibles hombres lúcidos, sabios y valientes como él.

Porque en palabras de Bertrand de Chartres: «Somos enanos que nos subimos a los hombros de los gigantes para entender el mundo».

Y Antonio fue uno de esos titanes a quienes hemos de encaramarnos para que nos muestren «la realidad de las cosas», como definía Balmes la verdad.

Propuesto para el premio Nobel por diversas universidades americanas, en el crepúsculo de su vida, una legión de epígonos acudía a su morada de Ibiza, adonde se retiró a morir -igual que un viejo elefante, achacoso y cansado- para deleitarse con su torrente de erudición y su brillante oratoria, como si de un Sócrates moderno se tratase.

Tras fallecer el 21 de Noviembre de 2021, el Ayuntamiento de Madrid acordó por unanimidad erigir una efigie en su memoria en la Ciudad Universitaria.

Su madre estaría orgullosa de él…

Además de la verdad, es lo que buscó denodadamente toda su vida.

Por eso no se desprendía jamás de aquel anillo de rubí procedente de una extraña veta de Brasil que heredó de ella y lució en su mano huesuda hasta el final de sus días.

Y también por eso murió en paz consigo mismo.

Autor

Últimas entradas

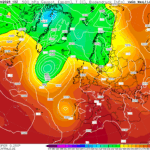

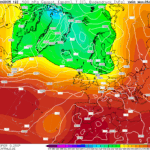

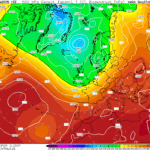

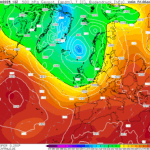

El Tiempo10/06/2025Previsión miércoles, 11 de junio de 2025. Por Miriam Herraiz

El Tiempo10/06/2025Previsión miércoles, 11 de junio de 2025. Por Miriam Herraiz El Tiempo08/06/2025Previsión lunes, 9 de junio de 2025. Por Miriam Herraiz

El Tiempo08/06/2025Previsión lunes, 9 de junio de 2025. Por Miriam Herraiz El Tiempo06/06/2025Previsión fin de semana, 7 y 8 de junio de 2025. Por Miriam Herraiz

El Tiempo06/06/2025Previsión fin de semana, 7 y 8 de junio de 2025. Por Miriam Herraiz El Tiempo05/06/2025Previsión, viernes 6 de junio de 2025. Por Miriam Herraiz

El Tiempo05/06/2025Previsión, viernes 6 de junio de 2025. Por Miriam Herraiz