|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

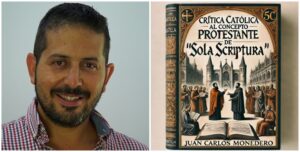

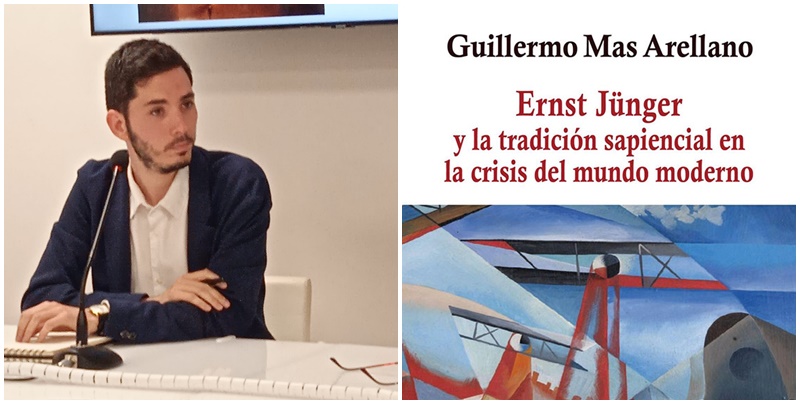

Nacido en Madrid el 3 de noviembre de 1998, Guillermo Mas Arellano proviene del mundo del ensayo cinematográfico y la teoría literaria. En los últimos años ha desarrollado una labor de crítica cultural que ha cristalizado en su primer libro La traición de los europeos: Ensayos de Tradición, Modernidad y Crítica cultural (Ediciones La Tribuna), al que han seguido Los Deicidas: Más allá de la realidad y la ficción (SND editores) y El lugar de las sombras: El cine hermético en Hollywood (Archivos Vola). Además es responsable del programa de Youtube “Pura Virtud: Cine y Literatura”, con más de 17.000 seguidores en este momento, y colaborador habitual en medios como La Gaceta, Diario Hércules o La Tribuna del País Vasco. Acaba de publicar su último libro, Ernst Jünger y la tradición sapiencial en la crisis del mundo moderno (sequitur), una obra dedicada al reconocido autor de La emboscadura (1951) y El trabajador (1932).

¿Por qué ha decidido hablar sobre la obra de Ernst Jünger en tu último libro?

Con su idea de los ciclos, de que todo el cosmos se cifra en una suma cero entre ser y no ser, la imagen y su negativo, materia y antimateria, que es tanto hermética como histórica, Jünger supo ver la muerte de un tiempo y el nacimiento de otro. Creo que, en ese sentido, todavía estamos atrapados en el marco mental que él delimitó con su vida, con su obra, con su legado más vivo hoy que nunca. Con este libro he pretendido hablar del que para mí es el escritor más fascinante que se haya asomado alguna vez por nuestra época; y, al mismo tiempo, quería hacer un balance ambicioso a la par que conciso de la literatura y la filosofía del siglo XX para tratar de desentrañar mínimamente los grandes ítems del pensamiento en nuestra era. Nadie habilitaba esa tarea con la facilidad de Jünger; y desde luego no con una certeza fundamental que él alicató con su obra: la persona singular soberana jamás será derrotada, incluso aunque sea asesinada, porque la verdad y la belleza es lo que permanece.

¿Qué autores españoles cree que han entendido mejor la obra de Jünger?

No he manejado mucha bibliografía secundaria, precisamente porque rehuyo del estrecho marco mental académico, que amenaza con cauterizar el pensamiento de toda criatura no artificial, sino que he preferido acudir a fuentes primarias, a la obra del autor, para a partir de ahí establecer nexos más o menos insólitos con otros grandes autores de la época, también leídos directamente, como es el caso de Walter Benjamin. Sin embargo, diría que Raúl Andrés Pérez, Isidro Juan Palacios, José Javier Esparza, Ignacio Gómez de Liaño, Félix de Azúa o José Javier Esparza son algunos escritores españoles que han leído bien su obra. Tras la reciente reimpresión de sus diarios, titulados Radiaciones, creo que cada vez tiene nuevos y mejores lectores en España. Para mí era el momento adecuado para iniciar esta particular aproximación a su obra, pensando tanto en aquellos que conocen bien su obra como en todos los que quieren iniciarse en ella. Los acontecimientos en los que estamos inmersos piden el rescate urgente de la obra de Jünger. Si no atendemos a los verdaderos maestros corremos el riesgo de perecer bajo la bota de aquellos que nos quieren ignorantes y por eso mismo promueven el cliché y la estupidez.

En sus libros anteriores ya hablaba de Jünger con admiración, ¿por qué dedicarle una obra sólo a él?

Es un libro breve, sucinto, que oscila continuamente entre lo uno y lo diverso, con un mecanismo formal más tendente a lo intuitivo que a lo racional. Llevo aproximadamente un año leyendo y sobre todo releyendo la obra de este testigo fundamental de los grandes acontecimientos del siglo XX. No de forma constante, sino intermitente, alternando con otras lecturas, de forma que a cada contenido nuevo que aprendo al volver a la obra jüngeriana siento que también estoy entendiendo la obra del alemán desde un prisma nuevo, porque también yo soy otro. Por supuesto he tenido en cuenta los grandes acontecimientos vividos en los últimos años: atentados de falsa bandera, guerras provocadas, pandemias de laboratorio, desastres naturales gestionados para matar, crisis económicas que buscan ensanchar la brecha social, incluso un apagón que amenaza con repetirse. Todo ello encaja perfectamente en la idea de la movilización total. Iba tomando mis notas al hilo de mis lecturas y de mi propia observación de la realidad, atendiendo tanto a mi propia experiencia en el siglo XXI como a la de Jünger en el siglo XX. De mis trabajos como escritor hasta la fecha este ha sido, con la salvedad de mis tentativas en el ámbito de la ficción, por el momento inéditas y a la caza de un editor, el más mágico en todos los sentidos.

Agradecería algo más de concisión en tus respuestas, Guillermo, puesto que la vida de Jünger es fascinante y me veo obligado a pedirle que nos cuente algo de ella.

Sin ánimo de ser exhaustivo de su fascinante biografía diré que luchó en dos guerras mundiales y vivió más de un siglo de vida. Vio a su hermano debatirse entre la vida y la muerte durante la primera gran contienda europea; y recibió la noticia de la muerte de su hijo en la segunda parte de ese mismo conflicto. Escribió decenas de libros, entre los que hay que contar algunas obras maestras de la novelística y otros tantos títulos clave de la filosofía contemporánea. Por si fuera poco, probó las drogas, viajó como un explorador y nunca dejó de cultivar su huerto ni de tomar duchas frías. Fue un psiconauta que vivió dentro y fuera de la época más compleja que ha vivido la humanidad. Y entendió el otro lado desde este, como muy pocos han hecho a su nivel.

¿Cómo resumiría la visión de Jünger acerca de nuestra época?

Su principal tarea fue, a lo largo de toda su vida, el aprendizaje. La entomología es, en ese sentido, una prueba inmejorable de ello. Buscaba una visión estroboscópica capaz de aunarlo todo. Desde lo más mínimo y hasta lo más descomunal, eso que el alemán habría llamado “lo titánico”, Jünger se mantuvo desde su primera juventud y hasta el último de sus días como un estudioso. Podemos decir que el sabio no deja de aprender, ni ceja en su afán por trazar originales vínculos entre todo lo pensable: las ideas, las imágenes, los conceptos, las emociones, etcétera.

¿En qué consisten sus célebres figuras?

Si hay un autor apegado a la realidad, ese es Jünger, un pensador con una marcada actitud heroica y activa hacia la vida. No encontrarás ideas abstractas ni rastro de idealismo en su obra. Tampoco hay rastro de ese maniqueísmo que busca aislar lo material de lo trascendente, o que señala una barrera férrea entre lo inmanente y lo divino. Todo en su obra tiene una correspondencia férrea con lo vital. Tipos como el del «anarca», el «emboscado» o el «trabajador», por citar algunos conocidos, son las figuras fundamentales con las que se mueve una época. Todos ellos forman parte de su experiencia, como segmentos escindidos del ser del autor, y al tiempo son observaciones generales sobre las posibilidades de resistencia frente al avance de la técnica y el nihilismo, sus dos grandes oponentes.

¿Qué actitud vital destacaría más de Jünger?

Creo que ante todo hablaría de la curiosidad. Y de algo más que la fe en lo espiritual: la certeza de que lo absoluto existe. Le interesaron los Wandervögel en su juventud y los psiconautas en el otoño de su vida. Quiso ser un proscrito en la primavera, lanzándose a la conquista exterior del mundo, y pasado el equinoccio de su vida retornó a la conquista interior del ser a través del contacto con la droga. Pero nunca fue un nacionalista o un yonki, su visión superior, estroboscópica, le alejaba de esas tentaciones inútiles, su corazón aventurero estaba encaminado al autoconocimiento y no a la exaltación o a la recreación. Toda materia con la que entraba en contacto se le aparecía como una fuente de conocimiento. Al final, nada resultó más embriagador para él que la sangre de Cristo.

¿Por qué considera a Jünger como un defensor de la Tradición Sapiencial?

Es otra de los propósitos del libro: resumir el cánon mínimo de la Sophia Perennis en un conjunto de ideas que están presentes en la obra de Jünger. He tratado de comparar su obra con los grandes autores de su época: Martin Heidegger, René Guénon, Julius Evola y por supuesto Oswald Spengler. Son quienes mejor han entendido la necesidad de mirar la época anclados sobre unos principios metafísicos, metapolíticos y en definitiva metahistóricos que son superiores a ella. Y, al mismo tiempo, hablo de literatos como Edgar Allan Poe, Charles Baudelaire, T.S. Eliot o Paul Valéry porque creo que Jünger se destaca, como ellos, por escribir católicamente en un mundo que ha dejado de serlo. No es casual que una de sus lecturas favoritas fueran los dietarios del místico francés Léon Bloy.

¿Qué nos puede decir sobre la conversión de Jünger al catolicismo?

Este es un asunto bastante desconocido en España, por desgracia, y tiene delito teniendo en cuenta el papel que ocupó nuestro país en su arribo final a la fe de Cristo. Como todo en la obra del alemán, este hecho particular tiene un carácter biográfico y otro simbólico. Su principal traductor al español, Andrés Sánchez Pascual, comenta la visita que hicieron a Ávila durante la concesión del ‘honoris causa’ por la Universidad Complutense de Madrid; al parecer, allí Jünger se mostró visiblemente impresionado ante todo lo relativo a Santa Teresa de Jesús. También puede ser que por fin hallara la respuesta intelectual definitiva a la encrucijada de su tiempo. Encontró en la Iglesia un bastión antimoderno donde guarecerse en su último aliento ante la venida de los bárbaros. O quizás estuviera anticipando la época que inauguraremos después de que esta, moribunda, termine de concluir: una nueva Edad de Oro. Pero no una como la que anuncia el indeseable de Donald Trump.

Y ya para terminar, Guillermo, ¿Fue el de la Iglesia Católica un camino que realizó solo o acompañado?

Me gusta imaginar a Jünger como un paseante solitario. Un poco como esos extintos flâneurs de las grandes ciudades o como los bucólicos personajes que pueblan las pinturas de Caspar David Friedrich. En el terreno de lo religioso yo no haría una excepción a esta estampa; aún así, tuvo mucha importancia su marcha a la localidad de Wilflingen, una ciudad eminentemente católica situada en Alemania. En ella encontró dos interlocutores de categoría: el Padre Kubovec, un sacerdote; y el barón Von Stauffenberg, un hombre culto y de buena fe. Apenas tres años antes de su muerte, ingresó al catolicismo de la mano del párroco Roland Niebel. Lo hizo en la Iglesia de Sankt Nepomuk, un 26 de septiembre de 1996. Murió tan solo dos años después, a los 102 años. Dios lo tenga en su Gloria Eterna.

Autor

-

Subdirector de Ñ TV España. Presentador de radio y TV, speaker y guionista.

Ha sido redactor deportivo de El Periódico de Aragón y Canal 44. Ha colaborado en medios como EWTN, Radio María, NSE, y Canal Sant Josep y Agnus Dei Prod. Actor en el documental del Cura de Ars y en otro trabajo contra el marxismo cultural, John Navasco. Tiene vídeos virales como El Master Plan o El Valle no se toca.

Tiene un blog en InfoCatólica y participa en medios como Somatemps, Tradición Viva, Ahora Información, Gloria TV, Español Digital y Radio Reconquista en Dallas, Texas. Colaboró con Javier Cárdenas en su podcast de OKDIARIO.

Últimas entradas

Actualidad13/05/2025Entrevista sobre Ernst Jünger y la tradición sapiencial en la crisis del mundo moderno. Por Javier Navascués

Actualidad13/05/2025Entrevista sobre Ernst Jünger y la tradición sapiencial en la crisis del mundo moderno. Por Javier Navascués Actualidad12/05/2025Las terribles consecuencias del principio protestante de Sola Scriptura. Por Javier Navascués

Actualidad12/05/2025Las terribles consecuencias del principio protestante de Sola Scriptura. Por Javier Navascués Actualidad11/05/2025Mary Suárez: “Cuando aprobaron la ley genocida del aborto en Argentina lloré de impotencia”. Por Javier Navascués

Actualidad11/05/2025Mary Suárez: “Cuando aprobaron la ley genocida del aborto en Argentina lloré de impotencia”. Por Javier Navascués Actualidad09/05/2025Believe, el gran entusiasmo de un joven permite difundir el Evangelio en 20 idiomas por todo el mundo. Por Javier Navascués

Actualidad09/05/2025Believe, el gran entusiasmo de un joven permite difundir el Evangelio en 20 idiomas por todo el mundo. Por Javier Navascués