|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Cojo los bártulos de viaje, agarro el auto y me voy de la ciudad en compañía de una mujer hermosa, compañía de la que no puede prescindir quien gusta secretamente de un periclitado concepto del lujo. Fenecida la aristocracia y sus modales, aplebeyada la élite social y la vanguardia intelectual en sus formas, orientaciones y prioridades, las mujeres y los viajes, como ha sabido ver mejor que nadie José María Álvarez, se convierten en los recónditos búnkeres de una vivencia del placer antigua y delicada. Cada vez que me acerco a San Lorenzo del Escorial, ese punto céntrico de la geometría hispánica, ese destilado munícipe de españolidad filosófica e histórica, la mente reactualiza viejas teorías leídas hace años en las que se hacía de España un concepto riguroso, y del patriotismo no una emoción, una veleidad, sino un valor exacto, clasicista y matemático, tal como el que encarna el Monasterio que hace afluir al pueblo riadas de visitantes, curiosos y buenas gentes a las que aún les interpela el contacto con los mitos y las reliquias del pueblo en que han sido nacidos.

La abadía de los benedictinos, esos hombres que esculpen un poema al cielo cada día de sus vidas, es nuestra primera parada, como un entrante teológico de esta ración de Eternidad. La grandeza humana está a cubierto con ellos, en sus hábitos se proclama, como en las paredes de El Escorial, que las opiniones no valen nada. Spengler escribió: siempre ha sido un pelotón de soldados el que ha salvado la civilización en el último momento. Yo pensé, mirando rendido la liturgia que celebran, que siempre un pelotón de monjes puede salvar la dignidad de los hombres en la hora más oscura. Carlos I lo sabía. Antes de El Escorial fue Yuste, cuando quien había sido el hombre más poderoso de la tierra decidió enclaustrarse en la silenciosa y solitaria compañía de unos cuantos jerónimos, como uno más de ellos, para bien preparar y aguardar la muerte, con lecturas de Marco Aurelio y un Cristo bajo el brazo. Esa tradición la continuó y perfeccionó su hijo, Felipe II, edificando un monasterio, pensado no como lugar de retiro, sino como sede imperial de las operaciones políticas. Es esta, a mi juicio, una perenne demostración de la superioridad hispana en el entendimiento histórico del poder político y de su naturaleza.

El Monasterio de San Lorenzo de El Escorial es el símbolo más poderoso de la Historia española. Donde Francia ofrece un Versalles pedantesco, Alemania unas berzas e Inglaterra un parlamento repintado, España exhibe a los viajeros y los paseadores, a los hombres de saber y a los estetas, un magnificente a la par que muy sencillo edificio que expone, abraza y exalta de un modo sincrético siglos de Historia religiosa y artística de civilización semita y europea, de Jerusalén a Roma, de los Reyes de Israel a Jesucristo, de los artesanos medievales a los artistas modernos, de la sabiduría helénica y romana a los humanistas, del Renacimiento al monaquismo. Las piedras de los montes vecinos, los jaspes de Granada, las rejerías de Zaragoza, las cerámicas de Toledo, la orfebrería de Lisboa, las pinturas de Flandes y de Venecia, las maderas de Borgoña, los marfiles de Aquisgrán, los libros de todos los rincones del Occidente y del Oriente, los metales preciosos y raros de América: todo el arte y la sabiduría que afluían a España como un vector de Roma, armonizados en una ecuación universa. Y armonizando todo, la Monarquía católica, sol para un cielo solo, en palabras de Lope, asentada sobre el sustrato de una Tradición histórica fijada en el Panteón, no por casualidad situado como un corazón simbólico en el centro exacto del conglomerado, en el subsuelo del altar mayor de la Iglesia, en la que las familias escultóricas —sublime Pompeo Leoni— de Carlos V y Felipe II oran perpetuamente al Santísimo. Sobre los muertos de la Corona, esto es, sobre la historia, se arrodillaba Felipe II ante Dios, agradeciéndole ser el vértice de todos los anteriores esfuerzos, el rematador de las empresas imperiales previas. Todo lo anterior a El Escorial, desde San Isidoro, desde Alfonso X, desde Isabel y Fernando, fue un paso necesario para llegar a El Escorial. Todo lo sucesivo, superfluidad. En El Escorial están todos los pensamientos y bitácoras necesarias. Quien ha visto El Escorial ha visto lo que España fue en la constelación de las morfologías históricas. El Escorial: un meridiano extraño y mítico donde se encuentran por una vez la Poesía y la Historia. Le hablo de estas y muchas más cosas a mi dulce paloma, que mira todo con ojos abiertos y penetrantes, refulgentes de curiosidad advenediza. Paseamos por el delicioso Jardín de los Frailes, adyacente a la pared babilónica del edificio —que por su apabullante tamaño y simplicidad arenisca evoca un zigurat cristianizado—, y observamos los cisnes rubenianos surcando las aguas quedas de la alberca, únicos elementos que desprenden modernismo aquí, amén de los turistas. Atardece. El cielo es una imantación del Escorial y se vuelve tormentoso, salpicado de negruras, en una germánica complicidad con lo habsbúrguico. Todo conspira para el exceso sentimental y nostálgico, pero la entrega al romanticismo sería una traición estética al espíritu que concita la verdad de este precioso enclave: recogimiento, lectura erudita, chimenea de leños, carne asada, vivas a Dios y a España sin algarabía, en la intimidad de un viejo hotel o café, y de una velada íntima y culta. Refugiados de la lluvia en el establecimiento literario más señero, pienso en su frecuentación por los grandes del siglo pasado, me los imagino aquí, paseando, como me consta, su camaradería literaria en compañía de otros menos conocidos o desaparecidos de la historia de las letras. Merendamos tortitas con nata y chocolates, cafés, tostadas con mermelada. La luz dorada de las bombillas sobre la madera envejecida y el suelo hollado de pisadas y décadas ilumina el salón con una coloración oxidada, decimonónica, que sólo surge en los ambientes con pasado. Afuera el cielo se precipita sobre el empedrado como un suicida. No me sorprendería que al salir de aquí viéramos pasar un carro de caballos conducido por un caballero con sombrero y chalina. ¿Llegaría Bécquer, tradicionalista enamorado de los templos y las leyendas, a estar aquí? Quién sabe si a escribir algo sobre el Escorial. Lo buscaré. De momento me congratulo leyendo el destrozo que Giménez Caballero hace, a cuentas de la interpretación de El Escorial, a Ortega y a toda su generación de resabiados liberales ciegos a lo hispánico, tan ciegos (o tuertos), por cierto, como los de hogaño. Pero desde luego ellos, los de antes, eran mucho más inteligentes. Y lo que es más importante: mejores escritores. Ortega, al lado de cualquier pintamonas que se dice su discípulo, es un gigante. Y hay que distinguirlo claramente, porque nadie tiene una responsabilidad total sobre los que lo siguen. Yo, por descontado, soy también un enano, pero no me doy pote de escritorzuelo, ni de catedrático, ni de aspirante a elaborador de programas político-sociales, ni menos aún, de sociólogo que explica la vida a sus congéneres desde las atalayas de un periodismo prostituido al dominio cultural más abyecto y bárbaro que ha conocido el mundo. Yo estoy muy contento y me sacio en esta aspiración del aroma escurialense, en esta tarde amorosa, limpísima de herrumbre moderna, de la que me acordaré cuando sea viejo; yo me satisfago y me conformo con este regresar al Escorial, con este volver a beber de su fuente lírica, de su hospitalidad inmutable.

Se hace tarde y anochece, así en la Naturaleza como en el Mundo. Volvemos al hotel, saciados de verticalidad, de besos, de fantasía. De todo lo que verdaderamente importa.

Autor

Últimas entradas

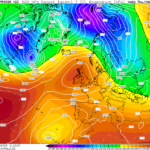

El Tiempo09/04/2025Previsión jueves, 10 de abril de 2025. Por Miriam Herraiz

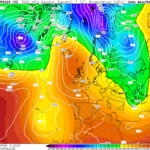

El Tiempo09/04/2025Previsión jueves, 10 de abril de 2025. Por Miriam Herraiz El Tiempo08/04/2025Previsión miércoles, 9 de abril de 2025. Por Miriam Herraiz

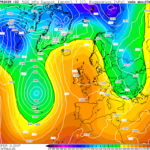

El Tiempo08/04/2025Previsión miércoles, 9 de abril de 2025. Por Miriam Herraiz El Tiempo07/04/2025Previsión martes, 8 de abril de 2025. Por Miriam Herraiz

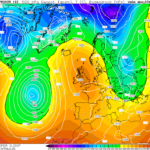

El Tiempo07/04/2025Previsión martes, 8 de abril de 2025. Por Miriam Herraiz El Tiempo06/04/2025Previsión lunes, 7 de abril de 2025. Por Miriam Herraiz

El Tiempo06/04/2025Previsión lunes, 7 de abril de 2025. Por Miriam Herraiz