|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

El buen gusto. Ese fue el concepto sobre el que orbitó el nacimiento de la disciplina estética, cuando en 1750 el alemán Alexander Baumgarten ofició su bautismo en un tratado del mismo nombre, definiéndola como “la ciencia de lo bello”. La estética, para los intelectuales del XVIII, representó un largo sueño, su quimera teórica, su reservorio de religión y de magia, una suerte de disciplina literaria que pretendía descubrir primero, y apresar teóricamente después, algo tan sutil y metafísico como la ley, o leyes, de la belleza y, por tanto, los parámetros del buen gusto (que sería como una antena del alma preparada para sintonizar lo bello). Baumgarten encomendó al filósofo un nuevo oficio: la crítica del gusto. En esa cirugía de la sensibilidad, además de la propia estética, que habría de buscar los fundamentos teóricos del gusto, serían imprescindibles dos enfermeras auxiliares: la historia del arte, pues no parecía existir campo más propio para observar las reacciones químicas entre belleza y deleite; y la crítica de arte, cuya misión consistiría en contrastar la panoplia teórica que aportaría la elucubración estética con la praxis artística coetánea, y que habría, en última instancia, de censurar, aprobando o reprobando, las obras realmente existentes, educando con ello el gusto ciudadano (recuérdense o léanse, a este respecto, las Cartas para la educación estética del hombre, de Schiller).

Tal purismo de lo estético (la idea demoliberal de “para gustos, colores” actualmente vigente era tan absurda para un ilustrado como pudiera ser el concepto de círculo cuadrado o de nieve frita), estaba fundado sobre columnas tan extemporáneas como la creencia en la posibilidad real de arbitrar el gusto, de encontrar sus parámetros perfectos, y la ambición de hacer científico el arte desde el punto de vista de la filosofía, es decir, explicando fehacientemente por qué suscita lo que suscita y cómo lo logra. Baste con apuntar que, en estas ideas, perfectamente extemporáneas hoy, como ya se ha anotado, se encuentra, por paradójico que resulte, la materia de algunas de las cuerdas más importantes del violín de la modernidad. Como, por ejemplo, el surgimiento de las modas (pues la estética sirvió, más que para armonizar el arte a través del criterio unitivo de la belleza, para que bajo cobertura filosófica o pseudofilosófica, se legitimaran formas artísticas antiestéticas); la aristocracia simbólica que en el mundo moderno van a tener las artes, y su centralidad a la hora conformar desde arriba las mentalidades populares, a partir de entonces inextricablemente ligadas a las emotividades (la disputa por el imaginario).

En suma, la estrecha relación de lo político y de lo artístico, siempre más o menos vinculados, pero que partir de la modernidad lo estarán con una autoconsciencia extrema. No obstante, sería abusivo atribuir todos estos hechos al pobre soñador de Baumgarten o de sus émulos. En ellos, apenas latía el eterno deseo pedagógico de los humanistas, la idea de que la difusión del conocimiento eleva a la sociedad en su conjunto, y un afán aleccionador, muy propio del intelectual, que no obstante, en los tiempos clásicos, y aun en los albores de la modernidad, estuvo impulsado por el deseo sincero de ennoblecimiento moral del hombre. Un gran ejemplo de ilustrado no totalmente apartado del temperamento clásico fue David Hume, que a la candencia de su reflexión, como le ocurre a todos los clásicos de la modernidad, se le añade el placer que suscita su límpida escritura, virtud también propia de aquellos.

En su reflexión estética, contenida en un libro de elocuente título teniendo presente lo expuesto, “Ensayos morales y políticos”, introduce Hume al repertorio de las ideas estéticas una nueva, la idea de delicadeza. Hume define así la delicadeza: “es lo que engrandece la esfera tanto de nuestra felicidad como de nuestra miseria, y nos hace sensibles tanto a dolores como a placeres que se escapan al resto de la humanidad”. La delicadeza, podría colegirse, es una facultad expansiva del alma en virtud de la cual experimentamos la vida con mayor densidad. En esta línea, distingue dos tipos o géneros de delicadeza: la que refiere a la pasión y la que refiere al gusto. Ambas delicadezas son iguales en la forma, pero no son igualmente convenientes. La delicadeza en la pasión daría lugar al romántico, la delicadeza de gusto, al esteta.

Participan de la delicadeza de pasión las personas que viven con una exaltación de sentimiento los acontecimientos que tejen su existencia. Frente a los de pasión delicada, grandilocuente, están los de temperamento mesurado, que se conducen con una mayor independencia sentimental respecto de las cosas de la vida. Los delicados son de trato difícil, exigen, nunca mejor dicho, un trato delicado, adaptado a sus necesidades anímicas, que pueden ser confusas, inestables, volátiles, y que, en último límite, dice Hume, pueden discurrir por senderos desaconsejables para una vida recta, “dando pasos en falso en su conducta, a menudo irreparables”. Está describiendo a los Rousseau de turno, que empezaban a surgir entonces, reproduciéndose como por esporas, y que justificaban sus desmanes vitales por ser el resultado de los dictados de su extrema sensibilidad. Hume contrapone a este tipo de carácter delicado en lo pasional, la superioridad de la contención sentimental, “el temperamento frío y calmado”. El tópico de la dorada medianía aplicado al carácter, que lleva a no dramatizar lo que acontece, ya sea bueno o malo. Escribe el escocés: “La buena o mala fortuna dependen muy poco de nosotros, y cuando una persona que tiene este temperamento tan sensible se encuentra con algún infortunio, el pesar o el resentimiento se apoderan completamente de ella y la privan de todo disfrute de los acontecimientos ordinarios de la vida, cuyo adecuado goce constituye la parte principal de nuestra felicidad. Y los grandes placeres son mucho menos frecuentes que los grandes pesares”. Es una filosofía antidepresiva. Sapientísimo, Hume, aquí. Un auténtico adelantado. Aunque lo que tenemos, en el fondo de esa reflexión, no es nada nuevo: la vieja templanza platónico-cristiana, rehabilitada para la modernidad por la vía del utilitarismo, que la aburguesa con ese vestido de corte pragmatista que se aprecia en la última frase.

Tiene claro Hume que no es bueno (no es inteligente) conducirse pasionalmente por la vida. El hombre o la mujer delicados en la pasión gozarán, en los escasos momentos estelares de su vida, una plenitud ciertamente más intensa, una sensación indescriptiblemente más festiva y deliciosa, que el resto de los hombres, en virtud de su sensibilidad pasional, pero a su vez, esa misma condición hace que sufran con mayor hondura los momentos de tristeza o desesperación (o los generen sin motivo fundado en la realidad, común reverso patológico de este tipo de seres). Y nos dice Hume que, dado que la vida está más compuesta de dolor que de dicha, más vale hacernos menos emotivos, pues es penoso negocio lo contrario. Hume, aunque los invierta muchas veces, bebe de los clásicos. La modernidad es una gran lectura invertida de los clásicos. Dice Epicteto en el frontispicio de su Enquiridión: “Hay cosas que están bajo nuestro control y otras que no lo están. Bajo nuestro control se hallan las opiniones, las preferencias, los deseos, las aversiones y, en una palabra, todo lo que es inherente a nuestras acciones. Fuera de nuestro control está el cuerpo, las riquezas, la reputación, las autoridades y, en una palabra, todo lo que no es inherente a nuestras acciones. Lo que controlamos es libre por naturaleza y no puede ser impedido ni impuesto a ningún hombre; pero lo que no controlamos es débil, servil, limitado, y sujeto a un poder ajeno. Recuerda, pues, que te perjudicarás si consideras libre y tuyo lo que por naturaleza es servil y ajeno. Te lamentarás, te confundirás, y terminarás culpando a los dioses y a los hombres de tu desgracia. Por el contrario, nadie podrá impedirte ni imponerte algo si consideras tuyo sólo lo que en verdad te pertenece y ajeno lo que en efecto es de otros. De esa forma, no criticarás a nadie ni acusarás a nadie; no harás nada en contra de tu voluntad, no tendrás enemigos y no sufrirás ningún perjuicio.”

Sostiene la tradición clásica, en la que sigue Hume a este respecto, que el hombre sólo ha de preocuparse verdaderamente de lo que depende de modo directo de su estricta soberanía, la cual es de una limitación tan pequeña que, lejos de desesperarnos, hay que aprender, como nos indica Gómez Dávila, a amar: “la sabiduría no consiste en moderarse por horror al exceso, sino por amor al límite”. La capacidad del ser humano de moderar su ambición, sus expectativas, su sensibilidad ante los acontecimientos es, en sí misma, una virtud (de la inteligencia, precisamente), como se desprende de toda la muy fecunda sapiencia de estirpe estoica. En nuestra vida individual no somos soberanos porque nuestra libertad está ceñida por el mundo, por otros hombres y por nuestra propia incapacidad o falta. Empezamos a dejar de ser libres, para empezar, en el momento en que no nos es dado elegir nuestra propia fisonomía, ni por supuesto, nuestro sexo, o nuestros padres o nuestra patria. Ninguna consigna tan estúpida, pues, como la de la libertad abstracta y la de reclamarse libre (“¿libertad para qué?”, hay que preguntar, como hizo Lenin a un progre español de la época cuyo nombre no recordaremos). La libertad parte, como una posibilidad, de toda una serie de presupuestos en los que no somos libres, que es precisamente en los que desea ser libre el hombre contemporáneo. Leer a los clásicos acerca de la libertad, a uno que fue esclavo como Epicteto, te vacuna instantáneamente de participar en ciertas estupideces ambientales. He ahí lo que habrían de argüir los defensores de las viejas humanidades, en vez de hacerse los ilustrados moralistas con tres siglos de retraso, plagiando precisamente a Hume, como veremos.

Si en la vida estamos presos de nuestra falta de libertad por miles de razones, en cambio, en el reino de lo bello, en las artes y las letras, en el amor y la amistad, en las conversaciones, en lo que vemos y aprendemos, sí podemos elegir con plena libertad de designio, y, por tanto, bien está para Hume lo que llama delicadeza de gusto: “se observa en algunos hombres una delicadeza de gusto que se asemeja mucho a esta delicadeza de pasión, y que produce la misma sensibilidad hacia la belleza y la deformidad de todo tipo que la producida por la otra respecto a la prosperidad y la adversidad”.

La refinación cuanto más mejor de la sensibilidad intelectual (de la capacidad para entender y la sensibilidad de gozar de las creaciones que provienen de la mente de otros hombres), es positiva, además, porque genera en nosotros, a su vez, sensibilidad para con el otro, comprensión profunda del prójimo: “la delicadeza de gusto es favorable al amor y la amistad, ya que confina nuestra elección a un reducido número de personas y nos hace indiferentes a la compañía y conversación de la mayoría de los hombres”. Aristocrático sentido antimasificado de la amistad, el que perfila Hume. Se aprecia una apuesta muy añeja por lo cualitativo, una creencia en que la calidad necesariamente conlleva discriminación. Sigue: “Raramente encontraréis que simples hombres de mundo, por muy buen sentido que posean, sean capaces de hacer distinciones sutiles entre los diversos caracteres, o de advertir esas diferencias y graduaciones imperceptibles que hacen a un hombre preferible a otro”.

La delicadeza de gusto propicia herramientas para distinguir a los seres, valorándolos genuinamente por su unicidad, que detectamos y nos seduce. De nuevo, don Nicolás: “Las perfecciones de quien amamos no son ficciones del amor. Amar es, al contrario, privilegio de advertir una perfección invisible a otros ojos”. Amar es una delicadeza del gusto, y sólo quien la posee, puede verdaderamente amar, porque ella le permite realizar ese ejercicio, de distinción dentro de lo universal, en que se basa el amor. En cambio, a las personas carentes de gusto delicado, “cualquier persona con suficiente juicio les basta para su entretenimiento, le hablan de sus placeres y asuntos con la misma franqueza con la que hablarían a otro y, encontrando muchos aptos para ocupar su lugar, nunca sienten su vacío ni le echan en falta”. De nuevo, la idea de que la delicadeza de gusto se traduce en un criterio discriminador, ya sea en materia artística o de trato con los demás, puesto que “siempre se profundiza más en lo pequeño que en lo general e indiscriminado”. El refinamiento de gusto implica tender a la adquisición de herramientas analíticas y espirituales que permitan una selección cada vez más depurada, y un deleite cada vez mayor respecto de todos esos fenómenos que nos interpelan, y que se mueven, en un ámbito estrictamente espiritual: algo que a la postre construye un espacio de libertad invulnerable frente a los condicionantes externos, frente a la no-libertad existencial. “La vida de repuesto”, como define brillantemente José Luis Garci el cine, definición que podemos hacer extensiva tanto a otras artes como al propio amor, porque el amante no es sólo un ser real, sino un mito encarnado, como el héroe o la madre, y que por tanto se realiza por vías que no se agotan en lo visible.

Pero ni siquiera en este reino de lo artístico la libertad es absoluta: el de gusto delicado, si bien se conmueve ante la belleza de una obra artística excelsa, también sufre enormemente con los horrores de una escritura mala o insincera, un cuadro absurdo, una fea arquitectura o, dice Hume graciosamente, una conversación tosca o impertinente, frente a una elevada y juiciosa, que le aportaría satisfacción inigualable: “el exquisito goce y satisfacción que aprecia en los rasgos estéticos magistrales, no son menores que el disgusto y desazón que percibe en descuidos y los disparates”. En una época como la nuestra en la que abunda el disparate y escasea la obra maestra, tampoco vería Hume, probablemente, un buen negocio el de ser esteta. Pero en la suya esto ni se lo podía plantear: “debe buscarse y cultivarse la delicadeza del gusto en la misma medida en que se debe lamentar y remediarse, a ser posible, la delicadeza de la pasión”.

El temperamento antes descrito para la pasión, opera con la misma intensidad en materias del gusto, pudiendo provocar lo mismo placeres intensos que irritaciones indescriptibles para el ánimo. Pero, innegablemente, el ámbito del gusto siempre permitirá que nuestra realidad se compadezca de nuestras elecciones con mayor fidelidad: “Sí somos dueños a la hora de elegir los libros que leemos, las diversiones en las que tomamos parte, o a las compañías de las que nos rodeamos. (…) Todo hombre sabio se esforzará en situar la felicidad en la consecución de aquello que dependa principalmente de él mismo, y ello se obtiene por la delicadeza del gusto mejor que por ningún otro medio”.

Es la de Hume una doctrina que aconseja ser fuertes en la pasión y delicados en el gusto, también porque en la adquisición y el cultivo de un buen gusto, encuentra el ilustrado una vía para libertarse de la esclavitud de las pasiones, una especie de intelectualismo estético (el que hace el mal es porque desconoce la belleza): “cuando un hombre posee este talento (se refiere a la delicadeza de gusto), es más feliz a causa de aquello que complace su gusto que a causa de lo que gratifica sus apetitos”. Ciertamente, hay en esto, para el mundo de hoy, un idealismo ingenuo, como el de esos neoilustrados que siguen con el optimismo y los afanes de moralización progresista impolutos, como si desde el XVIII hasta aquí no hubiera pasado nada.

La doctrina de Hume participa de la idea de que un gusto refinado conlleva, casi automáticamente, el desarrollo de una vida más moral, más serena y liberada de bajas pasiones. Hoy sabemos que esto no tiene por qué ser así, que los artistas más exquisitos han podido cometer los crímenes más atroces, que las personas de gran finura pueden, a su vez, verse atraídos por los abismos más oscuros. Quizá ese sea el despertar más terrible que el sueño de la estética jamás imaginó. A esto es a lo que nos referimos cuando hablamos del “optimismo” ilustrado, y de toda concepción en el fondo progresista. Los ilustrados creyeron en la estética, al fin y al cabo, como una herramienta vehículo del progreso, aunque ese progreso fuera axiológicamente noble. No obstante, intentar construir la propia vida desde principios clásicos, teniendo sometida la pasión por el raciocinio, dejando las efusiones de lo delicado para las cuestiones de la belleza, constituye un sano y deseable programa para cualquiera que pretenda no deshonrarse en el aire sucio de este final de banquete que son los tiempos actuales.

Yerma nuestra época de clasicidad vital y ahíta de tosquedad y feísmo estéticos, procurar la templanza de pasión y la delicadeza de gusto puede constituir la única revolución a nuestro alcance.

Autor

Últimas entradas

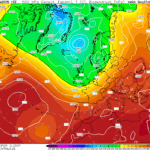

El Tiempo06/06/2025Previsión fin de semana, 7 y 8 de junio de 2025. Por Miriam Herraiz

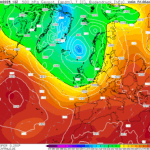

El Tiempo06/06/2025Previsión fin de semana, 7 y 8 de junio de 2025. Por Miriam Herraiz El Tiempo05/06/2025Previsión, viernes 6 de junio de 2025. Por Miriam Herraiz

El Tiempo05/06/2025Previsión, viernes 6 de junio de 2025. Por Miriam Herraiz Ciencia04/06/2025Las corrientes marinas y el viento… ¿Son energía en movimiento? Por Iván Guerrero Vasallo

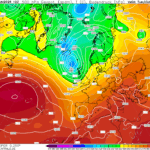

Ciencia04/06/2025Las corrientes marinas y el viento… ¿Son energía en movimiento? Por Iván Guerrero Vasallo El Tiempo02/06/2025Previsión martes, 3 de junio de 2025. Por Miriam Herraiz

El Tiempo02/06/2025Previsión martes, 3 de junio de 2025. Por Miriam Herraiz