|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

En mi casa nunca ha sido costumbre celebrar algunos días como el del padre, la madre, San Valentín… que mis padres consideraban más fruto del interés de los comerciantes que muestra de amor, porque el amor, tanto el humano como el divino, es algo que se muestra con obras y día a día. Por otro lado, yo siempre he tenido la costumbre de celebrar el mes de mayo con algún humilde escrito sobre la figura de la Virgen, madre de Dios y madre nuestra. Y, este año, en que el mes comienza el día 1, para los tenderos “día de la madre”, para los católicos de San José Artesano (para los comunistas ni me importa qué celebren) me parece muy bonita la ocasión de empezar el mes con un artículo en homenaje al santo patriarca San José y a su Inmaculada Esposa. No obstante, como de San José poco se sabe, y este humilde católico menos aún, me permito recordar su figura, rogando que no se interprete como un desprecio hacia Él el hecho de que me centre con gozo en la figura de su esposa, la Virgen, nuestra Madre.

Con palabras que Benedicto XVI pronunció el 9 de mayo de 2010, se puede afirmar que mayo es un mes amado y llega agradecido por diversos aspectos. En nuestro hemisferio la primavera avanza con muchas y polícromas florituras; el clima es favorable a los paseos y a las excursiones. Para la Liturgia, mayo pertenece siempre al tiempo de Pascua, el tiempo del «aleluya», del desvelarse del misterio de Cristo a la luz de la Resurreción y de la fe pascual: y es el tiempo de la espera del Espíritu Santo, que descendió con poder sobre la Iglesia naciente en Pentescostés. A ambos contextos, el “natural” y el litúrgico, se combina bien la tradición de la Iglesia de dedicar el mes de mayo a la Virgen María. Ella, en efecto, es la flor más bella surgida de la creación, la “rosa” aparecida en la plenitud del tiempo, cuando Dios, mandando a su Hijo, entregó al mundo una nueva primavera. Y es al mismo tiempo la protagonista, humilde y discreta, de los primeros pasos de la Comunidad cristiana: Maria es su corazón espiritual, porque su misma presencia en medio de los discípulos es memoria viviente del Señor Jesús y prenda del don de su Espíritu.

El capítulo 14 de san Juan, nos ofrece un retrato espiritual implícito de la Virgen María, allí donde Jesús dice: «Si alguno me ama, guardará mi Palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él» (Jn 14,23). Estas expresiones se dirigen a los discípulos, pero se pueden aplicar al máximo grado a Aquella que es la primera y perfecta discípula de Jesús. María de hecho observó primera y plenamente la palabra de su Hijo, demostrando así que le amaba no sólo madre, sino antes incluso, como sierva humilde y obediente; por esto Dios Padre la amó y tomó morada en ella la Santísima Trinidad. Y aún más, allí donde Jesús promete a sus amigos que el Espíritu Santo les asistirá ayudándoles a recordar cada una de sus palabras y a comprenderla profundamente (cfr Jn 14,26), ¿cómo no pensar en María, que en su corazón, templo del Espíritu, meditaba e interpretaba fielmente todo lo que su Hijo decía y hacía? De esta forma, ya antes y sobre todo depués de la Pascua, la Madre de Jesús se convirtió también en la Madre y el modelo de la Iglesia.

Con este precedente del magisterio, no tenemos que tener miedo a celebrar a María Santísima ni en todo el mes ni en el día de la Madre, que ahora escribo con mayúscula. La Encarnación de Cristo celebra que la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo o el Logos (la Sabiduría o Palabra), «se hizo carne» cuando fue concebido en el seno de la Virgen María. En la Encarnación, la naturaleza divina del Hijo fue unida de forma perfecta con la naturaleza humana en la persona de Jesucristo, que era «Dios verdadero y hombre verdadero» (Credo de Calcedonia).

Una de las características de la fe es su razonabilidad. Por ello, es lógico, y así lo explica la teología, que habiendo decidido Dios desde toda la eternidad hacer de María la Madre del Verbo encarnado la Iglesia tradicionalmente haya aplicado a María, lo mismo que al Verbo encarnado, su Hijo, los atributos de la Sabiduría (Proverbios 8, 22-35): “El Señor me ha creado primicias de sus caminos, antes de todas sus obras. Desde la eternidad fui constituida, desde el comienzo, antes de los orígenes de la tierra […] Dichoso el hombre que me oye y vela diariamente a mis puertas, guardando mis postigos. Quien me halla ha hallado la Vida y alcanza el favor del Señor”. La redención total que desde su Concepción preservó a la Santísima Virgen incluso del pecado original, no debe, por consiguiente, separarse de nuestra propia redención por Cristo.

Para nosotros, los católicos, el hecho más importante de la Historia es la Encarnación de la Segunda Persona trinitaria en las purísimas entrañas de la Virgen María, haciéndose hombre para habitar entre nosotros (Jn. I, 14) y redimirnos del pecado (Mt. I, 21). Sólo Dios, en su Omnipotencia, podía hacer de una mujer Virgen y Madre a la vez, y su Misericordia dispuso que así se obrara el milagro y misterio de la encarnación de su Hijo, de tal manera que, a un mismo tiempo, por ser hombre, podía merecer, y, por ser Dios, sus obras tenían valor infinito para reparar la ofensa cometida por el hombre contra el Creador cuando, llevado por la soberbia, quiso ser como Dios (Gen. III, 5-6).

El primer Padre de la Iglesia que escribe sobre María es San Ignacio de Antioquía (+ 110) defendiendo la realidad humana de Cristo al afirmar que pertenece a la estirpe de David, por nacer verdaderamente de María Virgen; en San Justino (+ 167) la reflexión mariana se remite al Gen 3, 15 contraponiendo a Eva y María, para luego, en el Diálogo con Trifón, insistir en la verdad de la naturaleza humana de Cristo y, en consecuencia, en la realidad de la maternidad de Santa María sobre Jesús y, al igual que San Ignacio de Antioquía, recalca la verdad de la concepción virginal, en su argumentación teológica.

Luego San Ireneo de Lyon (+ 202) insistiría en la realidad corporal de Cristo, y en la verdad de su generación en las entrañas de María, haciendo de la maternidad divina una de las bases de la cristología, en virtud de la cual, la naturaleza humana asumida por el Hijo de Dios en el seno de María hace posible que la muerte redentora de Jesús alcance a todo el género humano.

Y en el siglo III se comienza a utilizar el título Theotókos [Madre de Dios] cuyo primer testimonio conocido encontramos en Orígenes (+ 254); y, en forma de súplica, rogando la intercesión de Aquélla a Quien, el 21 de enero de 1921, Benedicto XV aprobó la correspondiente Misa y el Oficio Divino de Maria, Medianera de todas las Gracias aparece por primera vez en la oración “Sub tuum praesidium” [bajo tu amparo], la plegaria mariana más antigua conocida. Ya en el siglo IV el mismo título se utiliza en la profesión de fe de Alejandro de Alejandría contra Arrio; y, en adelante, cobraría universalidad y son muchos los Santos Padres que, como San Efrén, San Atanasio, San Basilio, San Gregorio Nacianceno, San Ambrosio o San Agustín… explican en sus obras la dimensión teológica de esta verdad que se definió como dogma de fe en el Concilio de Éfeso del año 431, donde se proclamó que “si alguien no confiesa que Dios es según verdad el Emmanuel y que, por esto, la Virgen es Madre de Dios, pues dio a luz carnalmente al Verbo de Dios hecho carne, sea anatema”.

Desde tan antiguo arraiga y se explica, el amor y la devoción singular que los cristianos profesamos a María, la Virgen y Madre de Dios, reconociendo en Ella la obra maestra de la creación y el gran regalo que Dios nos ha hecho, con las palabras del Magnificat (Lc. I, 48-49) “Todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mí maravillas el Poderoso”.

Volviendo a Benedicto XVI, el 30 de mayo de 2009, con ocasión de Pentecostés, nos enseñaba que podemos tener la certeza de que el corazón santísimo de Jesús en todo el arco de su vida oculta en Nazaret, mucha de la cual transcurrió también junto a San José en su taller de artesano, encontró en el corazón inmaculado de su Madre un «hogar» siempre encendido de oración y de atención constante a la voz del Espíritu. Un testimonio de esta singular sintonía entre la Madre y el Hijo, buscando la voluntad de Dios, es lo que aconteció en las bodas de Caná. En una situación llena de símbolos de la alianza, como es el banquete nupcial, la Virgen Madre intercede y provoca, por decirlo así, un signo de gracia sobreabundante: el «vino bueno» que hace referencia al misterio de la Sangre de Cristo.

Esto nos remite directamente al Calvario, donde María está al pie de la cruz junto con las demás mujeres y con el apóstol san Juan. La Madre y el discípulo recogen espiritualmente el testamento de Jesús: sus últimas palabras y su último aliento, en el que comienza a derramar el Espíritu; y recogen el grito silencioso de su Sangre, derramada totalmente por nosotros (cf. Jn 19,25-34). María sabía de dónde venía esa sangre, pues se había formado en ella por obra del Espíritu Santo, y sabía que ese mismo «poder» creador resucitaría a Jesús, como él mismo había prometido.

Así, la fe de María sostuvo la de los discípulos hasta el encuentro con el Señor resucitado, y siguió acompañándolos incluso después de su Ascensión al cielo, a la espera del «bautismo en el Espíritu Santo» (cf. Hch 1, 5). En Pentecostés, la Virgen Madre aparece de nuevo como Esposa del Espíritu, para una maternidad universal con respecto a todos los que son engendrados por Dios mediante la fe en Cristo. Precisamente por eso María es para todas las generaciones imagen y modelo de la Iglesia, que juntamente con el Espíritu camina en el tiempo invocando la vuelta gloriosa de Cristo: «¡Ven, Señor Jesús!» (cf. Ap 22, 17.20).

Pero, en el día de la Madre, se puede, también alabar a Dios, Quien es Padre y Madre, lo que se justifica al ver que, al menos 60 adjetivos de Dios en la Biblia están en femenino, o que existe claramente una maternidad de Dios, porque en más de 260 ocasiones se habla de las “entrañas maternas” del Señor”. Me remito, entre las muchas ocasiones, a estos dos ejemplos dSel libro de Isaías: “¿Se olvida una madre de su criatura, no se compadece del hijo de sus entrañas? ¡Pero aunque ella se olvide, yo no te olvidaré!” (49,15); y también: “Como uno a quien su madre consuela, así yo os consolaré” (66,13).

Sobre esta maternidad de Dios, el todavía cardenal Joseph Ratzinger, en el libro-entrevista con Peter Seewald titulado “Dios y el mundo: creer y vivir en nuestra época” (2002), explicaba que en el término hebreo rahamim, “que originalmente significa ‘seno materno’, pero que después se convierte en el término que explica la compasión de Dios con el hombre, por la misericordia de Dios”, se revela el misterio del amor materno de Dios.

“El seno materno – continúa Ratzinger – es la expresión más concreta de la íntima relación entre dos existencias y de las atenciones hacia la criatura débil y dependiente que, en cuerpo y alma, es custodiada totalmente en el seno de la madre. El lenguaje figurado del cuerpo nos ofrece así una comprensión de los sentimientos de Dios por el hombre, más profunda de lo que permitiría cualquier lenguaje conceptual”.

Concluyo deseando que, siguiendo el ejemplo de María, aprendamos también nosotros a reconocer la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, a escuchar sus inspiraciones y a seguirlo dócilmente. Él nos hace crecer según la plenitud de Cristo, según los frutos buenos que el apóstol san Pablo enumera en la carta a los Gálatas: «amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí» (Ga 5, 22), dones de los que desde su inmaculada Concepción y su Fiat incondicional, la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra es el máximo exponente del género humano. Y nada mejor que, en estos tiempos de crisis, de secularización, de persecuciones, de enfermedad, guerra y tantas cosas que hacen pensar a la vez en las plagas de Egipto y los Jinetes del Apocalipsis, poner en nuestros labios, pero, sobre todo en nuestras conciencias y mentes, las antiguas y ya citadas palabras:

Sub tuum praesidium

confugimus,

Sancta Dei Genetrix;

nostras deprecationes ne despicias

in necessitatibus;

sed a periculis cunctis

libera nos semper,

Virgo gloriosa et benedicta.

Autor

Últimas entradas

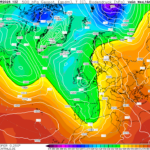

El Tiempo15/04/2025Previsión miércoles, 16 de abril de 2025. Por Miriam Herraiz

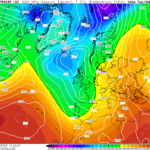

El Tiempo15/04/2025Previsión miércoles, 16 de abril de 2025. Por Miriam Herraiz El Tiempo14/04/2025Previsión martes, 15 de abril de 2023. Por Miriam Herraiz

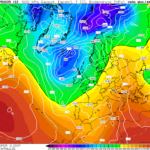

El Tiempo14/04/2025Previsión martes, 15 de abril de 2023. Por Miriam Herraiz El Tiempo13/04/2025Previsión lunes, 14 de abril de 2025. Por Miriam Herraiz

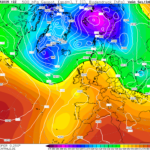

El Tiempo13/04/2025Previsión lunes, 14 de abril de 2025. Por Miriam Herraiz El Tiempo11/04/2025Previsión fin de semana, 12 y 13 de abril de 2025. Por Miriam Herraiz y Miguel Ángel Cardenal

El Tiempo11/04/2025Previsión fin de semana, 12 y 13 de abril de 2025. Por Miriam Herraiz y Miguel Ángel Cardenal