|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Hubo un tiempo, no tan lejano, en que los futbolistas sentían los colores de su equipo y conducían vehículos utilitarios.

No eran metrosexuales ni mercenarios.

Tampoco residían en urbanizaciones de lujo ni llevaban a su lado mujeres exuberantes.

En aquella época los árbitros iban de negro, una reminiscencia de las togas -el atuendo de los jueces-, no como ahora que se visten con elásticas fosforescentes.

Y, por descontado, no existía el VAR, ese malhadado invento de las nuevas tecnologías que, lejos de subsanar los errores arbitrales – «la salsa del fútbol», en palabras de Joao Havelange-, únicamente ha servido para generar más suspicacias todavía.

In illo tempore aún no habían irrumpido con todo su poderío los «clubes-Estado», esos mastodontes en manos de jeques árabes, magnates chinos y oligarcas rusos, que se han adueñado del mercado, el corolario de la Ley Bosman, así denominada por mor de aquel modesto futbolista del Lieja, que tras casi un lustro litigando con la UEFA, ha hecho millonarias a tantas estrellas del balompié para acabar sus días subsistiendo en comedores sociales.

Lo que no deja de ser un cruel sarcasmo.

A partir de aquella célebre sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dio luz verde a la circulación de los jugadores comunitarios, el fútbol dejó de ser un deporte para convertirse en un sustancioso negocio.

Yo entonces trabajaba en el departamento comercial de la Aseguradora British Life, filial en España de Scottish Provident, ubicada en la séptima planta del edificio Torre Europa, y desde los amplios ventanales de aquel majestuoso rascacielos, divisaba cada jornada el Bernabeu.

Corría el año 1992.

Era 1 de abril y estaba anocheciendo.

Las luces de las farolas titilaban a lo largo del Paseo de la Castellana y, como siempre que había partido, una riada de coches y una marea humana confluían en los aledaños del estadio.

A priori, nada hacía presagiar que lo que sucedería esa lluviosa noche de primavera, iba a ser recordado por los aficionados al fútbol después de tantos años.

Jugaban el Real Madrid y el Torino el partido de ida de las semifinales de la Copa de la UEFA, y la entrevista con aquel cliente puntilloso y pejiguero, interesado en participar en un fondo de inversión, se había prolongado más de la cuenta.

Cuando por fin me despedí de él en el espacioso vestíbulo de la oficina, consulté mi reloj y advertí que apenas faltaba media hora para que comenzase el partido.

Me enfundé el abrigo apresuradamente, descendí en el ascensor, crucé la puerta giratoria y nada más salir a la calle, dando una carrera, logré alcanzar el autobús por los pelos.

A contracorriente de los coches que se dirigían al coliseo blanco atrapados en un gigantesco atasco, llegué a tiempo al pequeño apartamento que habitaba en la calle Don Ramón de La Cruz 14, para presenciar el encuentro por tve, con los comentarios siempre sobrios y ponderados de José Ángel de la Casa.

Nada que ver con los locutores hiperventilados de hoy en día que me ponen la cabeza hecha un bombo.

Aunque los italianos se adelantaron en el marcador por medio de Casagrande, tras un error de Buyo, el Madrid remontó con goles de Fernando Hierro y Gica Hagi, «El Maradona de los Carpatos».

Más allá del aliciente -o el morbo- de volver a ver en el Bernabeu a Rafael Martín Vázquez -uno de los ex integrantes de la Quinta del Buitre, entonces en las filas del conjunto turinés-, el duelo no hubiera pasado a la historia de no ser por la presencia esa noche en el estadio de Juan Gómez, Juanito, que por aquellas fechas entrenaba al Mérida, y había acudido a la capital en compañía del preparador físico del equipo, Lolino, y de algunos jugadores de la plantilla -Pepe Pla, Ricardo y Echevarría-, como si estuviera enganchado al Real Madrid, con el que mantenía un idilio apasionado y tortuoso, por no decir un amor fou.

Aquella tarde, como siempre que había partido, el Lancaster estaba muy concurrido.

El pub, situado al lado del Bernabeu, en el número 113 del Paseo de la Castellana -hoy un Lounge Bar- era propiedad de Goyo Benito y lo frecuentaban algunos veteranos del Real Madrid, Del Bosque, Camacho y Gordillo, entre otros, que solían pasarse por el local a tomar unas copas antes o después de cenar en La Dorada.

Aunque el Lancaster a la hora del almuerzo servía un suculento cocido, por las tardes se llenaba de yuppies engominados que se acodaban en su barra acolchada con un whisky on the rocks en la mano.

Yo mismo, alguna vez me había dejado caer por ahí al salir del despacho.

Cuando Juanito se abrió paso entre los clientes del establecimiento, acompañado por su séquito, en medio de una luz tenue y un aroma a puro, atrajo todas las miradas de la gente y, como si se hubiera detenido el tiempo, se produjo un breve silencio seguido de un murmullo de fascinación.

Tras saludar efusivamente a algunos ex jugadores del Real Madrid, Juanito se sentó a una mesa con ellos sin que los aficionados dejarán de asediarlo: cuando no le daban palmaditas en la espalda, le pedían hacerse una foto con una cámara polaroid junto a él o que les firmase un autógrafo en un posavasos o en una servilleta de papel.

Al cabo de un rato, cuando ya se acercaba la hora del partido, Juanito, acompañado por sus pupilos, se dirigió al campo, donde tras darse otro baño de masas, atendió a la prensa, a la televisión y a diversas emisoras de radio, y una vez terminado el encuentro bajó a saludar a sus ex compañeros al vestuario.

Pasada la medianoche, después de cenar frugalmente -al día siguiente tenían entrenamiento vespertino-, la expedición partió con destino a Merida.

Juanito y Lolino se desplazaron en un Peugeot 405, propiedad del presidente del club, que canceló el viaje in extremis por asuntos laborales, cediéndoles el vehículo, mientras Pepe Pla, Ricardo y Echevarría iban en un Opel Calibra conversando animadamente, todavía excitados por todo lo vivido esa noche en la capital -el míster les había presentado nada menos que a Alfredo Di Stefano-.

Juanito condujo el automóvil hasta que pararon en una gasolinera a llenar el depósito y, tras repostar, como si tuviese que cumplir los designios de su destino, le pidió a Lolino que lo relevara al volante, mientras él, arrellanado en el asiento del copiloto, aprovechó para repasar las notas que había tomado durante el partido antes de dar una cabezada.

La lluvia crepitaba intensamente en el parabrisas a la vez que un manto de niebla iba extendiéndose como un velo de tul sobre la carretera de Extremadura.

Alrededor de las 2 de la madrugada, a la altura de La Calzada de Oropesa, todavía en la provincia de Toledo, cuando apenas faltaban tres kilómetros para llegar a Cáceres, un camión de alto tonelaje chocó aparatosamente contra la mediana, y tras perder los troncos de madera que transportaba en el trailer, fueron a parar a la calzada.

Otro colega suyo, que circulaba en sentido inverso, en un camión con matrícula de Portugal, se detuvo en el arcén para socorrerlo.

Instantes después, el vehículo en que viajaban los jugadores del Mérida, logró esquivar los troncos esparcidos por el piso resbaladizo, sin embargo, el coche de Lolino, aunque zigzagueó para salvar los obstáculos, no pudo evitar empotrarse contra la esquina trasera del camión luso estacionado en la carretera.

El preparador físico del Mérida, con diversas heridas y contusiones, salvó la vida milagrosamente pero el infortunio se cebó con Juanito que falleció en el acto mientras dormía, soñando acaso con entrenar al club de sus amores algún día.

Pepe Pla, escuchó el golpe sordo del choque y, a través del espejo retrovisor, vio un resplandor en la oscuridad.

Nada más frenar en seco, sus compañeros corrieron por el arcén hasta donde se produjo el siniestro y volvieron despavoridos, envueltos en la niebla, llevándose las manos a la cabeza, como si hubieran sido testigos de una película de terror.

Habituado a driblar defensas rivales, esa fatídica noche, Juanito no pudo sortear el camión detenido junto a la cuneta porque estaba dormido.

El «Supersónico» Juanito Gómez murió como vivió, deprisa…

Y por la banda derecha.

El Peugeot 405, reducido a un amasijo de hierros retorcidos, fue trasladado a un taller de La Lagartera antes de acabar en el desguace.

En el interior del vehículo, sobre la tapicería perlada de agua de lluvia, entre los vidrios rotos, había unos papeles arrugados y caóticos- las notas tomadas por Juanito sobre el encuentro- y las fotografías desperdigadas de una mujer y unos niños.

Los restos mortales de Juanito fueron conducidos a la morgue de Talavera de la Reina, siendo posteriormente enterrado en el cementerio de su Fuengirola natal, entre vítores y aplausos, con honores de Jefe de Estado.

Al sepelio multitudinario -casi sesenta mil personas desbordaron el camposanto- acudió la plana mayor del Real Madrid, con su entonces presidente, Ramón Mendoza, a la cabeza.

El ataúd, cubierto por las banderas de los equipos en los que había militado Juanito, y un capote, obsequio del torero Antonio José Galán, fue sujetado a hombros por jugadores del Mérida y del Real Madrid, cuyos rostros reflejaban su abatimiento y su aflicción.

Fuengirola era un mar de lágrimas, las banderas ondearon a media asta en los edificios oficiales y alrededor de trescientas coronas de flores fueron enviadas a la localidad malagueña, convertida ese día en el rompeolas de España.

Juanito contaba sólo treinta y siete años de edad.

La vida de Juan Gómez no fue precisamente un camino de rosas.

Hijo de un humilde albañil, tras destacar en Los Boliches de Fuengirola, con apenas quince años, el verano del 69 fichó por los juveniles del Atlético de Madrid.

Hospedado en una pensión astrosa de la calle Ballesta, junto a una casa de lenocinio, el imberbe Juanito, además de iniciarse en otros juegos prohibidos, soñaba día y noche con alcanzar la gloria, sin embargo, una rotura de tibia y peroné lo tuvo en el dique seco más de un año.

El club colchonero optó por deshacerse de él, y fue a parar al Burgos, que militaba en segunda división, donde cuajó una gran campaña.

Tras subir a primera, Juanito volvió a verse las caras con el club de la ribera del Manzanares, que le había dejado en la estacada, y le endosó tres goles, como si de un acto de justicia poética se tratara.

Juanito tenía el instinto de ajustar cuentas con quien hería su amor propio.

Era su naturaleza, como la del escorpión soltar un picotazo.

En la ciudad de la catedral ya dejó algunos detalles de su carácter díscolo y rebelde.

Mientras hacía la mili se fugó del cuartel para disputar un partido en El Plantío.

Y fue condenado por sus superiores a pasar una temporada entre los muros del calabozo.

Hasta que el verano del 77, desoyendo los cantos de sirena del Barcelona, que había entrado en la puja, cumplió sueño dorado: jugar en el Real Madrid.

En la Casa Blanca vivió una década prodigiosa, enturbiada, eso sí, por algunos episodios que le granjearon fama de jugador conflictivo.

Cinco Ligas, dos Copas de la UEFA, una Copa del Rey y el trofeo Pichichi,

adornaron su palmarés, pero se le resistió, como a tantos otros, la codiciada Copa de Europa, aunque estuvo muy cerca de levantarla, llegando hasta la mismísima final disputada el 27 de mayo de 1981 en el Parque de los Príncipes de París.

El Madrid acudió a aquella cita dirigido por Vujadin Boskov, el peculiar entrenador serbio que legó a la posteridad una verdad tautológica: «fútbol es fútbol».

Enfrente, el Liverpool del carismático Bob Paisley – ex minero, combatiente en la Segunda Guerra Mundial en la batalla de El Alamein, discípulo aventajado de Bill Shankly-, que contaba en sus filas con el balón de oro Kevin Keagan.

Tras un partido muy táctico, los diablos rojos se impusieron al Madrid de los García con un solitario gol de Allan Kennedy en el minuto 81, y la Orejona fue a parar a las vitrinas del conjunto inglés.

Fue la tercera para Paisley mientras nuestro protagonista se quedaba con la miel en los labios…

Aunque, como era tan supersticioso, «culpó» a la mujer de Santillana por presentarse en la ciudad del Sena con un vestido amarillo

– A quién se le ocurre…- le reprochó a su amigo Charly con quien formó una dupla letal aquellos años.

Extremo derecho habilidoso y veloz, dotado de un prodigioso cambio de ritmo, reconvertido con el tiempo en centrocampista por su enorme visión de juego y su técnica depurada, futbolista de raza y de casta, Juanito tenía duende y siempre que se ataba las botas era para ganar.

Pero, sobre todo, será recordado por liderar, con sus encendidas arengas y su entusiasmo contagioso, las conjuras del vestuario para remontar eliminatorias imposibles, la antesala de aquellas noches mágicas en las que la hinchada merengue llevaba al equipo en volandas en medio de una atmósfera paranormal y el «miedo escénico» atenazaba a los huéspedes del Bernabeu.

Lo que se ha dado en llamar el «espíritu de Juanito», que podría sintetizarse en la tan cacareada frase que el astro blanco le dijo en un italiano macarrónico al capitán del Inter de Milán, Graziano Beni, tras haber caído el Madrid en el Giuseppe Meazza: «noventa minuti en el Bernabeu son molto longo».

Y vaya si lo fueron…

Jugador polémico donde los haya, de sangre caliente, lenguaraz, noctívago, pendenciero… envió al veterano Helenio Herrera al «asilo» por ningunearlo en vísperas de un clásico, y llevó a los tribunales a José Luis Núñez por acusarle de ir dejando mujeres embarazadas por las esquinas.

En un partido de Copa de Europa, tras ser eliminado el Madrid por el Grasshopper de Zurich, zarandeó e insultó al colegiado alemán Adolf Prokop en el túnel de vestuarios.

– En España es normal llamar Hijoputa a un árbitro.

Y escupió a su ex compañero Uli Stielike, con el que mantuvo un duelo a cara de perro sobre el césped cuando el germano jugaba en el Neuchattel suizo.

Sus rencillas venían de lejos, aunque con el paso de los años ambos se reconciliaron en Marbella.

Vistiendo la camiseta de la Selección, durante el partido de clasificación para Copa del Mundo de Argentina 78, que se celebró en el estadio del Estrella Roja de Belgrado, el pequeño Maracaná, ante más de ciento veinte mil enfurecidos espectadores -el Mariscal Tito declaró la jornada festiva-, al ser sustituido en las postrimerias del encuentro, dirigiéndose a la tribuna, bajó el pulgar, y recibió un botellazo en la cabeza que le hizo perder el conocimiento. .

«Cabezón», le motejaron desde entonces jocosamente sus compañeros.

Pero el lado más oscuro e irracional de Juanito afloró con toda su crudeza en el estadio Olímpico de Munich, cuando su carácter volcánico entró en erupción y, presa de un arrebato, pisó la cabeza al centrocampista del Bayern Lothar Matthaus.

La UEFA le sancionó sin disputar competiciones internacionales durante cinco años.

Pese a que días después se disculpó regalándole un estoque y una muleta al jugador bávaro para desagraviarlo, el Madrid no tuvo más remedio que indicarle la puerta de salida al finalizar la temporada.

Recaló entonces en el Málaga, y ahí jugó dos temporadas, la primera en segunda división, contribuyendo decisivamente al ascenso del club a la categoría de honor, en la que de nuevo dejó destellos de su clase

marcando un gol sublime de vaselina a su ex compañero Buyo que celebró dando una voltereta sobre la hierba de la Rosaleda.

Juanito era tal cual.

Fue precisamente en el el estadio del Málaga donde el «genio de Fuengirola» colgó las botas.

Le corto la coleta literalmente otro genio, en este caso de la tauromaquia, el «faraón de Camas», su amigo Curro Romero.

Juanito era un torero frustrado.

Aunque si se hubiese vestido de luces, probablemente hubiera muerto sobre el albero, arrimándose a un toro de trapío.

Porque amaba vivir pericolosamente, flirteando con el abismo, como si lo que secretamente latiera en él fuese el deseo de perpetuarse, de ser eterno e inmortal.

Vaya si lo logró.

Pero Juanito no podía vivir sin el fútbol.

Era su pasión.

Y soñaba con volver al Real Madrid por la puerta grande.

Por eso se hizo entrenador.

En realidad, el presidente del Mérida le ofreció el puesto primero a Camacho, pero el ex lateral blanco lo rehusó, sugiriéndole a Pepe Fouto que se lo propusiera a Juan Gómez, su amigo del alma, que andaba sin blanca.

-Estoy tieso -había confesado abriéndose en canal por aquellas fechas el de Fuengirola en una entrevista concedida a El País.

Y es que Juanito no sólo había invertido mal sus ahorros, también tenía un agujero en la mano.

Icono del Madridismo, ni Di Stefano, pentacampeón de Europa; ni el Madrid ye-yé de «El brujo» Amancio; ni la Quinta del Buitre; ni Mijatovic, autor del gol de la Séptima; ni Los Galácticos ni la BBC; ocupan un lugar tan preeminente como él en el santoral blanco.

A pesar de sus desvaríos, de sus cruces de cables, de sus salidas de pie de banco…

Tal vez la explicación sea que la mayor virtud de Juanito, la pasión,

fue también su mayor defecto e incluso, a veces, su perdición.

Pero la afición merengue supo entender perfectamente ese oxímoron.

He ahí la explicación, el busilis del asunto.

Hay en la muerte de Juanito una similitud con la del mito griego de Jasón y los Argonautas, quien tras no pocas peripecias y vicisitudes -lidiar con una serpiente gigantesca, batallar con los guerreros spartoi, derrotar al minotauro-, habiendo obtenido el ansiado vellocino de oro, cuando duerme plácidamente rememorando sus hazañas en la embarcación Argos, varada en la orilla de la playa, el mástil podrido de madera cae sobre su cabeza, matándolo ipso facto.

Acaso como los troncos que se interpusieron en el camino de Juan Gómez aquella noche mientras dormía…

Aquel jueves 2 de Abril de 1992 – fecha luctuosa en el almanaque blanco-, Madrid amaneció con las calles mojadas y el cielo entoldado y gris.

Tras levantarme sobresaltado por el estrépito metálico del despertador, mientras me lavaba la cara, algo aturdido todavía, la radio espetó la noticia a bocajarro: «Ha fallecido en un trágico accidente de tráfico, el ex jugador del Real Madrid, Juan Gómez, Juanito…»

Y como si hubiese palpado la piel húmeda de un reptil, un escalofrío me recorrió el espinazo.

Al salir de casa eché un vistazo a las portadas de la prensa en un kiosco de la calle Serrano pero como el suceso aconteció de madrugada los periódicos no se hicieron eco de la noticia.

Apenas faltaban dos semanas para los fastos de la Exposición Universal de Sevilla.

Durante el trayecto en el autobús, apretujado entre la gente, escuché su nombre en boca de algunos pasajeros.

Y al llegar a Torre Europa, desde el amplio ventanal contemplé el Bernabeu con una extraña sensación de orfandad.

Tan solo unos días antes del fatal accidente, una gitana le dijo a Juanito tras leerle la mano que moriría joven.

Por eso acababa de hacerse un seguro de vida con su amigo, el ex árbitro Joaquín Ramos Marcos.

Ahora que empezaba a sentar la cabeza…

Tal vez esa efigie erigida en su honor en la soleada tierra que le vio nacer, Fuengirola, simbolice lo que afirmó C.S. Lewis: «Somos como bloques de piedra y los golpes del cincel del escultor que tanto nos lastiman, también nos hacen más perfectos».

Juanito había ido moldeando su carácter, madurando como persona, desbastando su lado más rudo, áspero y primario.

Estaba ilusionado con su nueva faceta de entrenador.

Era una oportunidad de redimirse.

Si pudiera rebobinar, si pudiese dar marcha atrás no cometería tantos errores.

Esa era la enseñanza que intentaba transmitir a sus jugadores.

Pero para él ya era tarde…

Lo dijo el púgil argentino Oscar «Ringo» Bonavena: «La experiencia es un peine que la vida te regala cuando ya estás calvo».

Su otro yo, sus dichosos prontos, sus arrebatos, le traicionaron…

Aunque en palabras de Valdano todo el mal que hizo Juanito a lo largo de su vida no abarca ni un minuto.

La ira es una locura de corta duración…

A pesar de ser tan visceral -o tal vez por eso-, Juanito tenía un corazón que no le cabía en el pecho.

Siendo entrenador del Mérida, el día después de Reyes, se presentó en el entrenamiento con varias bolsas de juguetes para los hijos de todos sus jugadores, a los que nunca permitió pagar una caña.

-Cuando seas un crack – les decía a la vez que se llevaba la mano al billetero-, ya me invitarás…

Un día, paseando con Cañizares -a la sazón su joven guárdameta en el Mérida- por las calles empedradas de la ciudad romana, se desató una tormenta, y Juanito le compró a una vendedora de lotería todos los cupones que le quedaban para que se cobijase en su casa…

Con la muerte de Juanito también moría algo de mí, y de aquella época en la que escuchaba el fútbol, con un transistor pegado a la oreja, en Radio Intercontinental, donde Héctor del Mar, «el hombre del gol», un locutor argentino afincado en España, narraba los partidos con su acento porteño y su voz vibrante y sincopada.

El «Puma» Santillana, el «Macho» Camacho, «Cámara lenta» del Bosque, «Hacha brava» Benito, el «Tanque» Stielike y, cómo no, el «Supersónico» Juanito Gómez, eran algunos de los apodos con los que se refería a aquellos jugadores legendarios que forman parte de nuestro imaginario colectivo.

Aquellas ligas de hombres extraordinarios…

Con el paso de los años, el mito y la leyenda de Juanito, lejos de diluirse, se ha agigantado.

Y todavía hoy, el fondo sur del Bernabeu, cada partido, en el minuto siete -el número del dorsal que Juanito lució en su camiseta blanca-, le rinde tributo, coreando su nombre e invocando su espíritu.

-Illa, Illa, Illa, Juanito Maravilla.

Treinta años después de aquella lluviosa noche en la que alguién, ay, nos robó el mes de Abril…

Luego, con la Ley Bosman todo cambió…

Aunque algunos seguimos sintiendo añoranza de ese fútbol de entonces porque nos parecía más noble, auténtico y romántico que el de hoy.

O tal vez solo sea que la pátina del tiempo embellece los recuerdos…

Autor

Últimas entradas

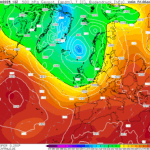

El Tiempo05/06/2025Previsión, viernes 6 de junio de 2025. Por Miriam Herraiz

El Tiempo05/06/2025Previsión, viernes 6 de junio de 2025. Por Miriam Herraiz Ciencia04/06/2025Las corrientes marinas y el viento… ¿Son energía en movimiento? Por Iván Guerrero Vasallo

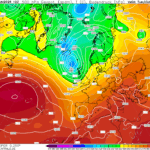

Ciencia04/06/2025Las corrientes marinas y el viento… ¿Son energía en movimiento? Por Iván Guerrero Vasallo El Tiempo02/06/2025Previsión martes, 3 de junio de 2025. Por Miriam Herraiz

El Tiempo02/06/2025Previsión martes, 3 de junio de 2025. Por Miriam Herraiz El Tiempo01/06/2025Previsión lunes, 2 de junio de 2025. Por Miriam Herraiz

El Tiempo01/06/2025Previsión lunes, 2 de junio de 2025. Por Miriam Herraiz