|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Uno de los escritores españoles más valiosos y olvidados de nuestra literatura y filosofía es, sin duda, Ángel Ganivet.

Su vida, plagada de literatura, viajes, amores y turbulencias, es una de las más intensas y atractivas vidas de escritor que hay en la literatura española contemporánea, y su obra y su sensibilidad apadrinaron a la verdadera generación de plata de la literatura española, que no es la del 27 —pese a lo que diga el izquierdista fundamentalista de Mainer y su amplio discipulado político-literario—, sino, por supuesto, la del 98. Está pendiente aún escribir el libro o libros que dejen sentada tal supremacía, pero todo aquel que contemple la literatura española desde una amplitud de miras no secuestrada por las antiparras de la ideología, suscribirá sin escrúpulos tal obviedad.

Ángel Ganivet (1865-1898) fue uno de esos raros españoles sin trazas de provincianismo (“yo que soy andaluz, declaro que Andalucía políticamente no es nada”), apasionado por la tradición a la par que crítico del casticismo, cordial con la novedad, pero despiadado con los esnobistas, manteniendo siempre una difícil postura no integrada que han practicado siempre los espíritus mayores de la historia del pensamiento español. Manifestó desde joven un gran seguimiento de las corrientes de pensamiento europeas y de las circunstancias políticas, sociales y espirituales de la vida continental, interés que combinó con una sólida lectura de los clásicos griegos y romanos, sobre todo Séneca, y de la literatura española del Siglo de Oro, programa formativo emulado por casi todos los noventayochistas. Su interés por la realidad del continente le condujo a ejercer la profesión diplomática en destinos archieuropeos como Amberes, Helsinki y Riga. Pero Ganivet, a diferencia del resto de escritores españoles de entonces (y de ahora), no se interesó por Europa para importar hallazgos, sino para, estudiándolos, conocer sus consecuencias: “Si el fin de las reformas va a ser llegar a equipararnos, por ejemplo, a Bélgica, mejor es curarse en salud, es decir, mejor es no curarse y morir como hombres, borrarnos del mapa sin hacer nuevas contorsiones”. Aquel “que inventen ellos” unamuniano, tan malinterpretado por la crítica perrunamente europeísta, fue prefigurado por la actividad, primero de ponderada criba, y luego de abierto desdén, de Ganivet ante las modas del norte, ya importadas a nuestro país en masa, aunque siempre de un modo insuficiente para los negrolegendarios de todo pelaje y condición. Ganivet, poeta y gran lector de Historia, halló en España la perla diferencial de Europa, cuya rareza (que es la de haber sido un Imperio católico) obligaba a hacer las cosas de un modo sustantivamente distinto, adaptado a la particularidad histórico-espiritual hispana y, por tanto, ajeno a panaceas foráneas, a razones germanas o anglosajonas.

Ganivet representa, en el mapa de la España que frisa el siglo XX, la solitaria expresión de un esfuerzo por mantener un punto de vista filosófico enérgico, tenso y heroico, que procura empalmar con la historia de España a la vez que practica un entendimiento heterodoxo de dicha historia, en un contexto de intelectualidad desmoralizada, liberalprogresista en unos casos o copista estéril de Menéndez Pelayo en otros, trufada de krausistas, y expuesta a crecientes influencias disolventes cuando no autodestructivas (federalismo, socialismo, anarquismo, etcétera).

En fecha tan temprana como 1842, ya Balmes, otro solitario, había cuestionado con aspereza los fundamentos racionalistas de la nueva filosofía de cuño francés, y se había dedicado a la tarea de salvaguardar la confianza en la razón intuyendo el fracaso de esa misma razón en su versión ilustrada. El comienzo de su Filosofía fundamental traza un agudo pronóstico del peligro intelectual que amenazaba y que ya se entreveía, como también de la urgencia de hallar necesarios contrapuntos. Un sector exiguo, pero brillante, seguiría su pista de intermediación o de apertura de una tercera vía que sacase a España de la guerra civil entre la España tradicionalista y la España liberal en la que llevaba enfrascada todo el siglo XIX. Como brillantemente señala Laín Entralgo en el mejor libro —obra de su pluma— que hay sobre la Generación del 98, el problema de la España contemporánea, desde 1812 hasta 1936, es esa discrepancia irreductible entre unos españoles que no saben ser actuales y otros que no aciertan a hacerse españoles. Los españoles en sintonía con la historia de España no aciertan a acoplarse a los tiempos; los que se acoplan gustosamente a ellos no saben afirmar la ambición ni la historia de su patria.

El enorme éxito del krausismo supone un primer intento, fallido, por encontrar semejante vía tercera, confirmando la ansiedad y la predisposición de la intelectualidad a agarrarse a una filosofía que preservase la posibilidad de una interpretación armónica y, en última instancia, conservadora de la existencia, opuesta al légamo que aún quedaba de revoluciones y marasmo generalizado, pero que a la vez abría las venas al progreso, al liberalismo teológico y sociopolítico. La definición de Juan Valera, “toda la filosofía de Krause, tan difundida en España, no es más que un esfuerzo maravilloso por llegar a la noción de Dios por medio de procedimientos racionales”, expone adecuadamente el atractivo del movimiento. Su vigencia fue, sin embargo, corta. Su colapso abrió un periodo vacío de producción intelectual, del que podemos hallar múltiples testimonios. “En materia de meditación religiosa y de filosofía primera bien se puede decir que reine entre nosotros la paz de Varsovia”, escribió Clarín en 1899.

Ganivet desarrolló su quehacer intelectual durante este interregno baldío, siendo la materia fundamental de su trabajo el intento de diagnosticar las causas y efectos del derrumbamiento general de la confianza en la razón, que se hace evidente en el leitmotiv literario de todos los autores del 98. Juzgaba mediocre y espurio el krausismo; a diferencia de sus seguidores, él afirmaba culturalmente la tradición católica, pero se apartó de todos aquellos que querían injertar esa tradición, recuperándola directamente desde el siglo XVI, al presente, atribuyendo la catalepsia de España a un estado de supuesto equilibrio antagónico del espíritu revolucionario, por un lado, y las fuerzas de la tradición y la ortodoxia por otro, que da como fruto o bien el fanatismo, o bien la indecisión y el abandono al escepticismo, que es umbral del fariseísmo o del pactismo huero. Análisis, este y otros, que será rescatado directamente de sus textos por los autores falangistas, entre ellos el propio Laín, que nada menos que en 1942 editará, con prólogo suyo, una antología de Ganivet para la ilustre colección de los breviarios de pensamiento español de Ediciones F.E. (en importantes textos canónicos del pensamiento falangista como “Los valores morales del nacionalsindicalismo”, también de Laín, o en el texto de José Antonio titulado “La tradición y la revolución”, se aprecian también grandes deudas).

Pero el problema no sólo era político, ni siquiera principalmente. Ganivet encontraba en la antropología el material prioritario, la dimensión humana que había que revolucionar (o restaurar) antes de lanzarse a emprender cualesquiera batallas políticas. La ausencia de “ideas madres”, era, según él, la fuente de todos los problemas que padecía España y, asimismo, ese el tema constante de su labor inquisidora. Esa noción de idea madre es, en el fondo muy romántica. Nos remite a la idea de genio, de genialidad de un pueblo, es decir, de gen histórico. Para Ganivet, el gen de España consistía en la fusión, casi indistinguible, de la tradición filosófica romana (estoicismo, senequismo) y de la moral judeocristiana. Todo el Idearium, libro tan asistemático y raro como fascinante, está dedicado a buscar esta genitalidad ideológica de España, que era la que había hecho a España andar su camino en la Historia, la que la había parido para la universalidad. La decadencia española tendría que ver con el abandono de este núcleo movilizador, idea que le acerca a Ramiro de Maeztu (más bien al revés, pues Ganivet la teoriza primero), aunque la noción que ambos autores tienen de esa tradición es sensiblemente diferente.

En lo antropológico, Ganivet estima que la labor del escritor moderno consiste en incubar una totalidad de ideas que se informen la voluntad, proveyéndola de una orientación espiritual rectora, para alcanzar un programa vital que imprima de coherencia, y de estilo, a la existencia. Prefigura la búsqueda de una razón histórico-vital. Grabar en todas las inteligencias unas mismas ideas, bebiendo de la tradición político-cultural, acerca de las cuestiones más trascendentales de la vida era, a su juicio, la misión perentoria. Se podría decir que su vocación intelectual se cifraba en una lucha por elevar el sentido común e histórico de la existencia española a sustrato basal de la aristocracia de ideas, depurándola lo mismo de arcaísmos como de degeneraciones, en una búsqueda por lo diamantino. Pero Ganivet era consciente, sin embargo, de que en la problematicidad de ese propósito reside la crisis de época, ya que, por encima, y oponiéndose a la convicción urgente de la necesidad de reinstaurar las ideas madres, está también su firme reconocimiento de que quien debería proveerlas, la filosofía, es ya incapaz de hacerlo.

Y es que la conclusión a la que llega tras una revisión a fondo de la situación filosófica de su época no puede ser más cruda. La filosofía, en vez de cumplir con su función —ya decimos, la realimentación y la consolidación de la estructura ideológico-moral sobre la que se anima la vida de un individuo, y por extensión del cuerpo social—, se ha sumido en un estado de inacción y esterilidad al desproveerse de fundamentos morales irrenunciables y anteriores a cualquier disquisición, y de un fuste antropológico sólido en que poder encarnar con solvencia las ideas deseadas. La desazón que el estado intelectual de cosas ocasiona a Ganivet es, como se ha dicho, crítico, hasta el punto de experimentar frecuentes depresiones que le conducen a la idea de abandonar la “batalla” palingenésica o regeneradora, y en último término, su propia vocación literaria.

Al basar su tesis en la necesidad de una aproximación filosófica a los problemas coetáneos, en vez de una económica, política o sociológica (como hacían los autores de la época), se encuentra con que su argumentación le ha devuelto al punto de partida, dado que la propia filosofía no está en condiciones de ser la “disciplina imperial” que antaño era. Se sirve de un término para ilustrar la repercusión de esta crisis, un término que hará fama: abulia. Abulia es la debilitación natural de la voluntad por la ausencia de convicciones vitales que la suministren de movimiento. La abulia es el problema nacional. La abulia, dirá Ganivet en plena desesperación, sólo se remedia en la guerra (remedio trágico que libarán los principales países europeos pocos años después, pero no España). La abulia es una degeneración que Ganivet achaca a las élites corrompidas. Nos dice en el Idearium: “No es aventurado suponer que el mal se extiende de arriba abajo y que ese medio social no es otra cosa que el reflejo del estado intelectual de aquellos que por sus cualidades o puestos superiores informan el pensamiento colectivo”.

Tras la preocupación manifestada por la colectividad que caracteriza al Idearium, en su novela más famosa, Los trabajos infatigables de Pío Cid, acecha un nuevo y acuciante problema, que es de índole netamente individual: el del dirigente desmoralizado, el del referente potencial y regenerador social que ha caído en las garras del escepticismo. En una escena cumbre de Pío Cid, el protagonista es definido con una claridad diáfana por otro personaje: “Quizá la pena que usted tiene por vivir sin creencias le inspira ese deseo de fortificarlas en los demás, porque de otro modo es usted incomprensible”. La continua defensa de la regeneración por parte de Pío Cid, en contraste con sus más íntimas convicciones —y de las de su creador— no hace más que confirmar la lucha que Ganivet mantenía con su propio discernimiento, y que es la que explica toda su obra como la cumbre española de un romanticismo crepuscular. En su única obra de teatro, El escultor de su alma, las preocupaciones sociales desaparecen definitivamente, dejando a Ganivet enfrentado, sin éxito, con el problema de forjar un ideal personal de vida, en el contexto del desclasamiento del hombre afanado en las tareas del espíritu en un mundo que principia a apostar, en su configuración antropológica, psicológica y estética, por el materialismo más grosero.

Ganivet, a cuya muerte todavía no se había producido la independencia de las últimas provincias de ultramar (murió doce días antes del Tratado de París), experimentó casi como un hiperestésico la angustia metafísica y los efectos de su traslación a la faz política y social. Esta, y no otra, es la única característica que puede justificar el membrete colectivo de Generación del 98. La unidad de la generación viene determinada no por acontecimientos cronológicos, o coincidencias ideológicas, o por la docena de comunes influencias que los críticos se han empeñado laboriosamente en clasificar, sino por una sensibilidad semejante frente a la falta de expectativas históricas, una forma común de afrontar una crisis que en sus obras se refleja con viveza. La interpretación de la Generación del 98 mediante la función del desastre de Cuba y, en general, de la coyuntura nacional, ha soslayado su más estrecha relación con un momento global en la historia de la conciencia moderna europea. Al igual que Ganivet, los demás componentes de la generación crecieron y se formaron en el vacío periodo de las últimas décadas del siglo XIX, un periodo que sigue admirándome por las extraordinarias similitudes que reviste con nuestro presente. Baroja aquellos años: “De joven y sin cultura no iba a forjarme yo un concepto, una significación y un fin a la vida, cuando flotaba y flota en el ambiente la sospecha de si la vida no tendrá ni significación ni objeto, pero, sin proponérmelo y sin hacerlo de una manera expresa, marchaba a seguir la máxima del poeta latino: Coge la flor del del día sin pensar demasiado en la mañana”. Unamuno, en carta a Ganivet, confirma esta sensación de estancamiento: “Yo como usted siento el vacío de nuestra atmósfera”, lamentando de nuevo la desmoralización concomitante. También el joven Azorín expresa en términos parecidos su desasosiego. En todas partes podemos percibir el reconocimiento gradual del vacío circundante, el colapso de la fe en la capacidad de la razón intelectual para dar sentido a la vida. La tesis principal de Ganivet, esto es, la necesidad de restaurar un sistema estable de principios vitales, un modo ético de conducirse individualmente que sea a la vez extensible a todos los miembros de república, abre el camino a las cuestiones que articularán los senderos de la literatura noventayochista. Que se expresará más fecundamente, haciendo honor a la tradición filosófica de España, bajo forma literaria.

Tanto si cogemos Niebla de Unamuno, como El árbol de la ciencia de Baroja, La voluntad de Azorín o La pata de la raposa de Pérez de Ayala, (todas son ejemplos notables), la técnica es esencialmente la misma, la prefigurada por Ganivet en Pío Cid: novela filosófica sustentada por una línea narrativa en la que el protagonista o héroe encarna una determinada concepción de la existencia muy próxima a las preocupaciones filosóficas del autor, que a través de este personaje son sometidas a situaciones límite y enfrentadas a una serie de interlocutores cuidadosamente seleccionados. El presupuesto conductor es siempre el mismo: que el grupo más significativo de la sociedad moderna es esa pequeña minoría sensible a los cambios, a la que se atribuye una extraña clarividencia para interpretar lo que a su vez es su mayor preocupación, la realidad trágica subyacente a los tales. De nuevo, al referirse específicamente al problema del conocimiento, Ganivet roza el fondo de la obsesión generacional: la búsqueda de la verdad vital, el tipo de verdad que inspira la existencia, que le proporciona razones y otorga finalidad. Pero esta búsqueda termina, a menudo, en incógnita o aporía. No existe verdad alguna firme y absoluta, ninguna finalidad, ninguna base sólida para la fe existencial. Sobreviene el concepto de angustia. La rebelión de Unamuno contra la lógica es la simple consecuencia de haber comprendido la impotencia de la razón humana para enfrentarse al dilema trascendental. De este modo la vida del San Manuel Bueno unamuniano es una agónica lucha contra sus implicaciones. La verdad para San Manuel, y para la generación como un todo, es desalentadora para el arte de vivir: “la verdad, Lázaro es acaso algo terrible, algo intolerable, algo mortal”.

El problema de la decadencia de España surge ante los ojos de la generación como el paroxismo espeluznante de una angustia anterior de rango histórico-universal, y no como la causa de ella. Los hombres del 98 son para nosotros los representantes de una reacción de corte posromántico a la gran crisis que se registra la producción de toda la intelectualidad europea de fin de siglo, como consecuencia de, por un lado, esa “depresión enorme de la vida” que denuncia Azorín, y por otro, ese suicidio lento de un gigante, y la consecuente tristeza de gigante vencido, que exhalan cada nación europea en particular respecto de su historia, y Europa en su conjunto.

En artículo de remembranzas, Agustín de Foxá cuenta que a Ganivet le gustaba mucho hablar de sus anécdotas europeas, que siempre narraba desde una ironía de contraste entre lo europeo y lo español. Por lo visto, un día en el que había acudido al museo municipal de pintura para contemplar la Cena de Jordaens, entró su secretaria con un paraguas, porque habiendo salido con buen tiempo, durante su visita al museo había comenzado a llover. A la salida lucía de nuevo el sol, y Ganivet se volvió con el paraguas bajo el brazo, que ya no le servía de nada. Ganivet apreció en aquella criada flamenca el sentido de la ciencia experimental y práctica. Admiraba a los “sabios prudentes que nos han traído el telescopio y el microscopio, el ferrocarril y la navegación”; pero espiritualista como era, los asemejaba al paraguas, útil contra la lluvia, pero inútil ante “el gran sol de una idea grande y pura. El que desdeñando la fe se consagra a los experimentos y descubre el telégrafo, no crea que ha destruido las “viejas ideas”; lo que ha hecho es trabajar para que circulen con más rapidez”. Podría decirse, más allá del adjetivo de las ideas, que el perfeccionamiento material no suspende el curso ideológico, no anula las ideas, no las sepulta en un pretendido irenismo de las cosas y los objetos que nos resuelven la vida, sino que las multiplica y las hace más necesarias que nunca para interpretar, precisamente, la ampliación de la realidad, los hechos derivados de semejante avance y expansión de la técnica.

En última instancia, Ganivet ilustra la soledad del intelectual español que no se encuadra en banderías. Y que, estimando la supremacía de lo ideal sobre las distintas formas tentaculares del materialismo moderno, no logra adaptarse a una morfología espiritual concreta. No se le puede tener por un ortodoxo, pero en su escritura encontramos una búsqueda admirable de la verdad, hallazgos literarios de sumo valor, honestidad y libertad de espíritu bien entendida, pasión por el discurrir de altos vuelos y un dolor de España que impulsó su obra mucho antes de que Unamuno incorporase éste a la performance de su ego, volviéndolo tópico histrión.

Ángel Ganivet se mató inopinadamente en Riga, un 29 de noviembre de 1898, arrojándose a las aguas heladas de un río. Unos han dicho que lo hizo por padecer manías persecutorias. Otros por no soportar más una enfermedad sifilítica que padecía. Algunos glosadores han incidido en el factor pasional: habría descubierto a su amada, Amelia, en tratos con otro hombre. Javier Herrero ofrece una interpretación más filosófica, arguyendo que “por su temprana formación estoica y por su entusiasmo por lo abnegado y heroico, así como por su reflexión filosófica y ética posteriores, la actividad moral del hombre culmina en el testimonio, y la forma más noble del testimonio es el martirio”. Eterno buscador de ideas madres, de ideas como soles grandes y puros, sea cual fuere la causa que le llevó al suicidio, lo que sí sabemos es que murió solo, abandonado de las mujeres, de los hombres y de su patria. Era otoño. En ese instante, en algún lugar discreto y silencioso de su Granada, nos imaginamos emerger, bajo una baranda por la que cae el agua de la lluvia, una flor, solitaria y hermosa.

Autor

Últimas entradas

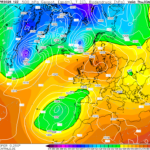

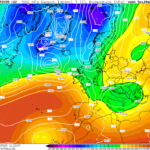

El Tiempo02/04/2025Previsión jueves, 3 de abril de 2025. Por Miriam Herraiz

El Tiempo02/04/2025Previsión jueves, 3 de abril de 2025. Por Miriam Herraiz El Tiempo01/04/2025Previsión miércoles, 2 de abril de 2025. Por Miriam Herraiz

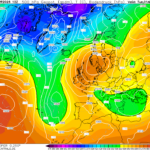

El Tiempo01/04/2025Previsión miércoles, 2 de abril de 2025. Por Miriam Herraiz El Tiempo30/03/2025Previsión lunes, 31 de marzo de 2025. Por Miriam Herraiz

El Tiempo30/03/2025Previsión lunes, 31 de marzo de 2025. Por Miriam Herraiz El Tiempo30/03/2025Previsión fin de semana, 29 y 30 de marzo de 2025. Por Miriam Herraiz y Miguel Ángel Cardenal

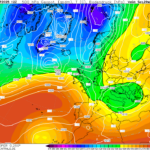

El Tiempo30/03/2025Previsión fin de semana, 29 y 30 de marzo de 2025. Por Miriam Herraiz y Miguel Ángel Cardenal