|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

En esta segunda entrega de nuestra serie dedicada a los compositores españoles olvidados, haremos lo propio revisando la contribución de algunas sugestivas personalidades decimonónicas, hoy tristemente desconocidas o totalmente ignotas.

Comenzaremos nuestro paseo por los cementerios musicales del siglo XIX mencionando a un autor de tristísimo paradero y prácticamente improbable recuperación: Mariano Valimaña (1784-1864), sacerdote, compositor y escritor español, nacido en Calanda (Teruel). Su obra musical, circunscrita toda ella a la música vocal religiosa, permanece ignota, incluyendo su catálogo media docena de misas –entre ellas una Misa de Réquiem y una Misa del Señor–, novenas –su Novena a la Vera Cruz fue publicada en 1851–, letanías, gozos, Ave Marías, villancicos, etcétera. Valimaña es un viejo conocido nuestro, pues hará ya una década escribimos un par de artículos estudiando su producción literaria (Anales de Caspe antiguos y modernos) y musical; huelga decir que nuestro trabajo no suscitó ningún eco.

El nombre de Sebastián Yradier (1809-1865) apenas sobrevive por una sola canción, realmente extraordinaria: La paloma. Nacido en Lanciego (Álava), este organista sería profesor de solfeo en el Conservatorio de Madrid entre 1840 y 1850, pero la celebridad le iba a llegar por su dedicación a la zarzuela. Profesor de canto de la emperatriz Eugenia en París, formó una compañía de ópera con la que viajará por América. De sus canciones, la referida La paloma fue un gran éxito, perpetuado a lo largo de las generaciones por multitud de arreglos y desarreglos. Como curiosidad, recordemos que el gran Georges Bizet utilizó una habanera de Yradier, El arreglito, para su ópera Carmen, creyendo así estar ante una pieza popular española.

Fallecido a los 22 años de edad víctima de la tuberculosis, Vicenç Cuyás (1816-1839) tuvo tiempo de completar y estrenar su ópera en italiano La Fattuchiera, muy celebrada en su día, con un libreto de Felice Romani basado en la obra Ismalie, ou le mort e l’amour de Charles Victor d’Arlincou. Por su precocidad y prematuro deceso, Cuyás (nacido en Palma de Mallorca), es el otro Juan Crisóstomo de Arriaga (1806-1826) del siglo XIX, pero a diferencia del llamado “Mozart español”, es un completo desconocido.

El nombre de Cristóbal Oudrid (1825-1877) perdura por su vibrante fantasía Los Sitios de Zaragoza (1853), sobre temas militares; paradójicamente, del resto de la producción de Oudrid no subsiste ni una sola nota.

El piano romántico español está conociendo una tímida recuperación en la discografía actual, especialmente gracias a las obras del coruñés Marcial del Adalid (1826-1881), quien pudo forjarse una sólida formación y nombradía gracias a su privilegiada posición social, que le iba a permitir dedicarse enteramente a la música. Unos apuntes sobre los logros de este maestro: tras realizar sus primeros estudios musicales y abordar a temprana edad la composición, fascinado por el arte del eximio Frédéric Chopin, en 1844 se traslada a París con la pretensión de estudiar el piano con éste; no conseguirá tal propósito, por lo que tendrá que conformarse con estudiar en Londres por un lustro con un creador de inferior talla, aunque distinguido profesor, el checo Ignaz Moscheles. Desde entonces, el piano dominará la producción musical de Adalid, pese a una frustrada tentativa en la ópera –Inés e Bianca– y algunos opúsculos orquestales y de música de cámara desconocidos. Las dos líneas de fuga hacia las que tiende su producción son el piano romántico y la música popular gallega: de carácter internacional la primera, y muy influenciada por Chopin y John Field, cuyos estilos mimetiza con pericia; y de incipiente signo regionalista la segunda, en tanto se circunscribe al ámbito de lo gallego a través de una serie de cantares en los que Adalid manifiesta su interés por el folclore de su tierra. Sea como fuere, lo más duradero de su producción reside en su música para piano, destacando no tanto las sonatas y sonatinas como sus piezas aisladas, El lamento (Op. 9), El último adiós (Op. 10), o bien las miniaturas, como los Petits riens, seis pequeños valses en los que se concentran las mejores recetas de su técnica pianística; una música, bien es verdad, a años luz de las obras maestras de Chopin, de quien Marcial del Adalid no es sino epígono menor, pero que se desmarca positivamente de la rutina que dominaba la vida musical de la España decimonónica. En la línea estética de Adalid y todavía más olvidado que éste está Eduardo Ocón (1834-1901), quien lograría incluso estrenar algunas obras en París gracias a su amistad con Gounod.

El tiempo todavía ha sido más implacable con el zaragozano Fermín María Álvarez (1833-1898), muy dotado para la música vocal, y que vivió durante algún tiempo en Cuba, regresando a España y haciéndose acreedor de grandes éxitos como compositor de canciones de salón, la más conocida de las cuales fue La partida (1885). Entre sus obras más ambiciosas figuran una Obertura Capricho y, sobre todo, la ópera Margarita. Resulta lastimoso que la ciudad de Zaragoza, que tanto jarabe progresista difunde en cada uno de sus eventos “culturales”, tenga sumido en el más vergonzante olvido la obra de este creador con tanto numen.

La posteridad no ha sido muy clemente con Jesús de Monasterio (1836-1903), acaso por ser el subcampeón del violín romántico español tras los éxitos internacionales de Sarasate, quien bien puede considerarse su igual. Monasterio, niño prodigio y protegido de Isabel II, estudió con Charles de Bériot en Bruselas gracias a una beca obtenida en 1851; dio conciertos en Bélgica, Alemania y Holanda. De regreso a España, obtendría el cargo de violinista honorario en la Capilla Real. En 1861 rechazó el puesto de kapellmeister de la Corte de Weimar y, dos años después, fundó la Sociedad de Cuartetos de Madrid. En 1894 pasaría a dirigir el Conservatorio de Madrid, en el que había sido profesor de violín. Entre sus composiciones pueden mencionarse El triunfo de España (1860), Scherzo fantástico, Marcha fúnebre y triunfal (1868), Andante religioso (1872), Estudio de concierto (1875) y, por su fama justificada, Adiós a la Alhambra (1861), de un arabismo muy convencional, y que llegó a recibir elogios del más famoso compositor de óperas del siglo XIX, Giacomo Meyerbeer, quien al piano la tocó a dúo con Monasterio. No hay que olvidar tampoco que Monasterio fue uno de los grandes difusores de la música de concierto clásica y romántica a través de la Orquesta de la Sociedad de Conciertos, que dirigió de 1869 a 1876.

Aunque en las Islas Canarias todavía se le recuerda, queremos traer aquí el nombre de Teobaldo Power (1848-1884), una de las mentes musicales más preclaras del siglo, fallecido con tan solo 36 años. Nacido en Santa Cruz de Tenerife, hijo de militar y descendiente de comerciantes irlandeses, Power sintetiza romanticismo y nacionalismo en su obra más representativa, los Cantos canarios (1880), soberbia rapsodia sinfónica que estructura una serie de aires populares de las Islas adaptados al recio cromatismo de su autor. Orquestador diestro, sinfonista de talla europea, su ópera A normando, normando y medio ha quedado ignota. Sus restos reposan en la Iglesia de la Concepción de Santa Cruz de Tenerife. Auguramos que el olvido sobre la obra de Power no será perpetuo.

Autor

Últimas entradas

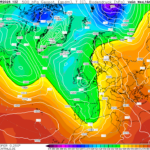

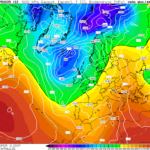

El Tiempo15/04/2025Previsión miércoles, 16 de abril de 2025. Por Miriam Herraiz

El Tiempo15/04/2025Previsión miércoles, 16 de abril de 2025. Por Miriam Herraiz El Tiempo14/04/2025Previsión martes, 15 de abril de 2023. Por Miriam Herraiz

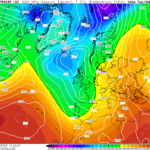

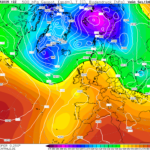

El Tiempo14/04/2025Previsión martes, 15 de abril de 2023. Por Miriam Herraiz El Tiempo13/04/2025Previsión lunes, 14 de abril de 2025. Por Miriam Herraiz

El Tiempo13/04/2025Previsión lunes, 14 de abril de 2025. Por Miriam Herraiz El Tiempo11/04/2025Previsión fin de semana, 12 y 13 de abril de 2025. Por Miriam Herraiz y Miguel Ángel Cardenal

El Tiempo11/04/2025Previsión fin de semana, 12 y 13 de abril de 2025. Por Miriam Herraiz y Miguel Ángel Cardenal