|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

“Hay tanto un Cristo precristiano como un Cristo no cristiano, en la medida en que Cristo es un hecho de la psique existente por sí mismo. Aquello que sucede en la vida de Cristo, sucede siempre y en todas partes”. Sabiduría y Acción. Heterodoxia y Método. Ciencia y Fe. Oriente y Occidente. Razón y Creencia. Sueño y Vigía. Mitología e Historia. Magia y Muerte. Misterio y Psicología. Persona y Comunidad. Esoterismo y Religión. Ocultismo y Divulgación. Yin y Yang. Ánima y Sombra. Consciente e inconsciente. Carne y Espíritu. Acción y Contemplación. Tradición y Renovación. Etcétera.

En definitiva, esa suma aparentemente inconsistente de contradicciones alude sin más ambages a la capacidad para tratar de generar una respuesta convincente ante la imagen que deja perplejo a todo lector atento de aquella tragedia que, según Borges, representaba lo más granado de cuanto ha escrito el hombre: el Libro de Job. Y si no, ¿qué hacían, pues, juntos pero no revueltos Dios y el Diablo al principio del mismo, conspirando por arrastrar al hombre más recto del mundo a la locura? “El sueño es una pequeña puerta oculta abriéndose a la noche cósmica que era el alma mucho antes de la aparición de la conciencia”. Sólo un santo o un loco, si es que la distancia metafórica cabe, puede permitirse hablar así.

Y si un pensador ha sabido conciliar contrarios, en la mejor tradición alquímica nacida de la magia en el Renacimiento, ese ha sido sin duda Carl Gustav Jung. Autor inclasificable y del todo antidogmático, su autobiografía Recuerdos, Sueños, Pensamientos, rescatada recientemente por la editorial Seix Barral, supone una de las cumbres filosóficas de Occidente: es una alentadora invitación a la esperanza en momentos de marmórea incertidumbre y en definitiva supone una de las mayores obras literarias de todos los tiempos. Su precisión geométrica, diamantina y casi robótica para expresar la relación del Yo con el Absoluto tiene difícil tradición dentro de la literatura occidental.

Sin embargo, lo que en las páginas de ese examen íntimo se cuenta no es, salvo en alguna excepción como en el capítulo relativo a Freud, una concatenación de hechos externos en situados en progresión lineal (las dos grandes guerras europeas apenas si aparecen mencionadas y la muerte de su mujer, Emma, es despachada en unas pocas de líneas), sino la sucesiva imbricación en eterno retorno de lo mismo, a partir del caso concreto de quien escribe el libro, entre psique y sabiduría: el nacimiento de las principales ideas junguianas a través de distintas iluminaciones místicas y de la lectura en clave sincrónica y por supuesto simbólica de algunos decisivos instantes vitales. Para Jung, el yo se transforma junto con la psiquis, todo ello al mismo tiempo, una conclusión que se refleja en las páginas de sus memorias, permitiendo, con ello, un estudio sincrónico de la evolución de los conceptos y términos de su vastísimo y muy complejo sistema formal.

Sin duda, Recuerdos, Sueños, Pensamientos, se trata del mejor trabajo posible para adentrarse en la extensa, heterogénea y muy dispersa obra del genial autor suizo. Hoy más que nunca necesitamos volver a ese testamento filosófico para superar la oclusiva tentación doctrinaria sin acabar de caer, a cambio, en la incruenta desesperación materialista que sustenta el signo espiritual de los tiempos. En palabras del propio Jung, “Racionalismo y doctrinalismo son las enfermedades de nuestra época; ellas pretenden saberlo todo”. Extinguir el misterio del mundo, erradicar cualquier brote de espiritualidad no reglamentada y pulverizar todo atisbo de esa curiosidad aristotélica de la que necesariamente nace cualquier peregrinaje a la busca de la Verdad: esos son algunos de los grandes males que ha traído el oscurecimiento metafísico que caracteriza al mundo moderno en general y a las sombras que habitan en el interior de los hombres de todo tiempo y condición en particular.

Como Nietzsche, su gran antecesor en la hercúlea tarea consistente en religar lo dionisíaco con lo cristiano, Jung fue un tímido, frágil, enfermizo y solitario hijo de pastor luterano sometido a una férrea educación religiosa y cuya curiosidad inabarcable y bastarda constantemente se veía constreñida por los absurdos límites de una sociedad puritana. La pérdida del padre, un drama común en muchos otros grandes intelectuales en lengua alemana como es el caso de Canetti, le evitará derivar en el resentimiento; y su sólida formación científica como médico le llevarán a afrontar con frialdad racionalista, pero sin elevar dicha herramienta a la categoría de única vía de conocimiento, su relación con la realidad. Sin embargo, desde muy pronto Jung se mostrará crítico con los pensadores de despacho, tan abundantes en Occidente como del todo ajenos a Oriente, que se niegan a confrontar sus ideas con lo realmente existente. Para él, ese era un síntoma de un cuadro evidente de neurosis enfangado en absurdas disquisiciones conceptuales de pretensión cientificista e incontestable. Su temprana labor como terapeuta y su constante papel de padre de familia numerosa le llevarían a mantener en todo momento y circunstancia un contacto constante con la realidad que serviría de contraste continuado de sus ideas con la materia tangible que compone nuestro mundo.

El encuentro con Freud, en calidad de admirador de su obra, se extendería en un primer momento por más de 13 horas seguidas, como apunta Jung en sus memorias. Para entonces, el filósofo vienés se encontraba del todo expulsado de la academia y sometido al hostigamiento constante del pensamiento imperante en su tiempo. La tensión dogmática del freudismo, sin embargo, no sería en ningún momento, tampoco después de la muerte de su fundador, menor que la de sus detractores: en los de entonces y también en los de ahora. En el momento cumbre del citado capítulo, se produce un estallido en la pared del médico judío cuando éste se encontraba departiendo con su aprendiz suizo. En ese momento, Jung tiene el presentimiento de que otro chispazo similar está a punto de producirse en la madera y así se lo anuncia al escéptico maestro. Cuando se produce, Freud profiere una retahíla de exabruptos intolerables contra lo que él considera simplemente como superstición y credulidad a modo de últimos vestigios del pensamiento mágico. Ese breve pero decisivo instante, unido a posteriores episodios relativos a la excesiva presencia del sexo, acaso determinista, en la interpretación freudiana de los símbolos oníricos y de los traumas biográficos en el paciente, llevaría a la escisión del psicoanálisis entre la escuela de Freud, posteriormente continuada por Jacques Lacan, Camille Paglia y Élisabeth Roudinesco; y la escuela de Jung, mucho menos evidente por su carácter antidogmático pero firmemente arraigada en otros pensadores relacionados como Jean Piaget, Erich Neumann y hasta Jordan Peterson; eso por no hablar del conocido Círuclo Eranos, que llegó a contar con miembros tan destacados como Mircea Eliade, Jean Gebser, Károly Kerényi o Henry Corbin, entre tantos otros nombres fundamentales de la filosofía del siglo XX.

Dos libros impactaron en la psique de Jung con especial fuerza: uno en su lengua materna, el Fausto de Goethe, que constituye una de las grandes producciones artísticas del canon occidental; y otro traducido del chino, el I Ching, que supone una obra cumbre de la filosofía confuciana y de la mística oriental. Jung bebió siempre de todas las tradiciones: la alquimia, los mandalas, el gnosticismo, el Tao, la Cábala… Ese sustrato universal, arquetípico, originario, sapiencial y común a todos los hombres de todas las épocas, pero que al tiempo los antecede, configura y utiliza como soportes biológicos, forma el inconsciente colectivo de símbolos y signos que pueblan nuestros sueños y deseos. Por eso, para Jung se hacía necesario dominar las imágenes mentales a través de la meditación, de la contemplación, del silencio y del yoga, entendidos como paso previo para poder descifrar, como parte de una tradición mágica fácilmente reconocible desde el Renacimiento, los arquetipos del inconsciente colectivo y llegar a acceder, en caso de que se puede superar todos los estadios previos, a la iluminación mística. El Árbol de la Vida, tomado del Talmud, aparece en el sistema junguiano como representación del Sí Mismo y de sus distintas manifestaciones y variados desarrollos, esto es, a la manera del tronco arborescente y sus distintas ramificaciones formadas como brotes surgidos de ese eje central que, a su vez, está conectado con el Cristo interior: no en vano la madera que, según la mitología cristiana, compone la Cruz del Gólgota, está tomada del Árbol del Conocimiento: en la expulsión del Paraíso, pues, está el germen del sacrificio salvífico, y es en el interior de cada hombre donde se halla la posibilidad de religación con la divinidad que insufló vida a todo lo existente, a través del soplo espiritual primero que conecta con el hombre que es capaz de dominar su propia psique de manera autoconsciente.

Esa reverberación que, según el teólogo Romano Guardini, caracteriza a la manifestación mundana de la divinidad, invita a una lógica dialógica y no a una normativización doctrinal: ese hombre excepcional, divino, llamado Jesús de Nazaret, en definitiva, nos dejó una amplia gama de relatos, parábolas y metáforas, y no una lista de preceptos ceremoniales o de normas burocráticas de tedioso cumplimiento. Así, Jung escribía: “Los mitos son las formas más primitivas de la ciencia. Cuando hablo de lo que sucede después de la muerte, hablo con agitación intensa y no puedo hacer sino contar sueños y mitos”. Nadie como Jung ha encarnado, a través de su estudio, aquello que Aldous Huxley llamara la “Filosofía Perenne” con acierto. Para él, los últimos postulados científicos de su época, que cristalizaron de forma manifiesta en la física cuántica de Wolfgang Pauli, se relacionaban perfectamente con los postulados innegociables de la filosofía primigenia, contenida en las páginas de El libro de las mutaciones, y en ambos casos hallaba una refutación evidente de la idea de contingencia, de azar o de causalidad, para mejor encontrar, en su lugar, la semilla de aquello que denominaría como “sincronicidad”: la confluencia entre el hecho objetivo exterior y la iluminación subjetiva interior. Su influencia en la New Age californiana solo es parangonable a la de Aleister Crowley, en cuanto que culminación de un intento por superar el positivismo para crear una ciencia moderna mágica y no materialista, esto es, para introducir la alquimia dentro de las academias del siglo XX. En ese sentido, su filosofía nace históricamente y se encuadra sociológicamente dentro de la reacción romántica que quiso exaltar las pasiones y lo irracional (lo dionisíaco, en síntesis) frente al intento cientificista e ilustrado que pretendía reducirlo todo a la razón (lo apolíneo, diríamos simplificando mucho).

El culto a lo irracional de los románticos supuso una vuelta al paganismo, a lo dionisíaco, que había estado reprimido en Occidente, sometido al cristianismo, hasta que Freud lo incorporara dentro de la racionalidad inherente a su sistema psicoanalítico de pensamiento como exploración de la parte inconsciente de nuestro yo. Pero el positivismo dogmático de Freud, que Jung justificaba en el judaísmo en el que en definitiva su maestro se encuadraba, buscaba imponer una Ley sobre el inconsciente a la manera de las leyes veterotestamentarias, de tal forma que todo pueda ser explicado como relativo a dos pulsiones esenciales: Eros y Thánatos; pulsión sexual y pulsión de muerte. La familia de Jung, que era de ascendencia masona (su abuelo), le transmitió casi de manera directa esa idea de los rosacruces que consistía en religar la Rosa y la Cruz como águila bicéfala que consigue restañar la brecha histórica que normalmente divide lo apolíneo y cristiano de lo dionisíaco y siniestro. Para Jung, el estudio del inconsciente, entonces, no debe estar sometida de rodillas a los dictados de lo consciente, como propone el positivismo freudiano en todas sus manifestaciones, sino que deben fundirse en aquello que Gebser llamara un “pensamiento arracional”.

Es por eso que en la Segunda Mitad del siglo XX y a través de autores tan fascinantes como Aldous Huxley o Hermann Hesse, Occidente redescubre a Oriente y mira hacia él en busca de nuevas perspectivas que le permitan salir del escollo filosófico y hasta vital en el que ha encallado la Modernidad toda. A la manera de Édouard Schuré, Carl Gustav Jung estudió a distintos personajes míticos que, con mayor o menor base histórica, han encarnado, representado y pronunciado lo divino, tales como Orfeo o Buda, para cada momento histórico y para cada tradición concreta, desde los que la divinidad puede reverberar de manera distinta y enriquecedora, conformando en su conjunto una lógica dialógica que permita una concepción arracional de lo trascendente mucho más amplia y participativa que aquella promovida por las tradiciones meramente doctrinales.

Jung consideraba, en definitiva, que en Occidente había primado históricamente el estudio de lo divino, bajo la forma de la teología, sin que se correspondiera un desarrollo parejo de lo humano; mientras que en Oriente se había desarrollado la persona, a través de la profundización en la mente, sin una imposición dogmática para la vida religiosa que tratara de definir científicamente los conceptos. El hallazgo de Jung consiste en ser capaz de verbalizar aquello por lo que la profundización en uno mismo es otra forma de conocer a Dios, porque la divinidad habita en el interior del hombre, dado que todos los hombres tenemos un Cristo interior con el que dialogar para profundizar en el autoconocimiento pero también en nuestra relación con lo trascendente.

A su vez, Jung entendió que el mito de Cristo construido sobre la existencia real y bien fundamentada de un personaje histórico real suponía la actualización de la vieja tragedia de Job para un eón espiritual nuevo: “La luz se une con la luz. Éste es el programa del eón cristiano, que ha de realizarse antes de que Dios pueda encarnarse en el hombre creatural. Únicamente en los últimos tiempos se cumplirá la visión de la mujer vestida de sol. El Papa, reconociendo esta verdad, y evidentemente movido por la acción del Espíritu Santo, ha proclamado, con gran asombro de los racionalistas, el dogma de la Assumptio Mariae. En el tálamo celestial María se ha unido, como esposa, con su Hijo, y, como Sabiduría, con la divinidad. Este dogma es un dogma pleno de actualidad en todos los sentidos, porque, en primer lugar, realiza en forma figurativa la visión de San Juan, hace relación, en segundo lugar, a las nupcias de los últimos tiempos, y reproduce, en tercer lugar, la anámnesis veterotestamentaria de la Sabiduría. Estas tres cosas preanuncian la encarnación de Dios; la segunda y la tercera, la encarnación en Cristo; la primera, la encarnación en el hombre creatural”.

Mucho antes de la filosofía dialéctica de Hegel e incluso de la ciencia nueva de Vico, el filósofo medieval Joachim de Fiore (1135) anunció la división de la historia humana en tres etapas: la Edad de Dios, la Edad del Hombre y la Edad del Espíritu. Tres etapas a las que corresponderían tres estados anímicos imperantes: el terror al primero, la fe al segundo y el amor al tercero. Y tres tipos sociales: los profetas en el Tiempo del Padre; los monjes en el Tiempo del Hijo y las sacerdotisas en el Tiempo del Espíritu. La escatología joaquinista, retomada por Jung en el siglo XX, se basa en el concepto trinitario de la divinidad cristiana para interpretar la historia en clave teleológica: Dios es Uno que se muestra de tres maneras distintas en tres épocas distintas y que aparece bajo multitud de diversas manifestaciones en las diferentes tradiciones culturales y religiosas que pueblan el orbe a lo largo del mundo. Sin embargo, más allá de la interpretación histórica, puesta en duda por muchos pensadores como Santo Tomás de Aquino, a Jung le interesó sobre todo el ideal monástico que De Fiore planteó para esa Edad del Espíritu entendida como una época de sabiduría activa y de meditación interior, dedicada de manera casi única al autoconocimiento.

De alguna forma, Jung siente cierta nostalgia de inevitable signo romántico por ese mundo medioeval desaparecido: “¡Qué distinto le parecía el mundo al hombre medieval! Para él la tierra estaba eternamente fija e inmóvil en el centro del universo, circundada por la trayectoria de un sol que con gran solicitud le aportaba su calor. Los hombres eran todos hijos de Dios y estaban bajo el cuidado del Altísimo, que los preparaba para la bendición eterna; y todos sabían exactamente lo que debían hacer y cómo debían conducirse a fin de elevarse sobre el mundo corruptible y alcanzar una existencia incorruptible y dichosa. A nosotros esa vida ya no nos parece real, ni en nuestros sueños. Hace mucho que la ciencia natural ha rasgado ese velo encantador”. La tarea del hombre moderno, como se deduce del diagnóstico de Jung, consistirá precisamente en una recomposición heroica, a modo de reordenación moral y espiritual en tiempos de Kali Yuga o Edad de Hierro, del caos y de la confusión en los que la Modernidad sume antropológicamente a la existencia humana. Así, el hombre entendido como microcosmos sería un reflejo del macrocosmos que gobierna el universo: con el perfeccionamiento del espíritu elevado a razón vital de cada persona, es como se entraría en una realidad dominada por el culto espiritual, porque “el espíritu no vive de los conceptos, sino de los hechos” y conocer el pasado a través de sus diferentes tradiciones era para Jung una vía directa para comenzar a conocerse a uno mismo.

La filosofía de Jung comienza y acaba, en definitiva, en la persona. El filósofo suizo escribe: “Solo la presencia viva de las imágenes eternas puede otorgar a la psique humana una dignidad que permite moralmente a un hombre sostenerse sobre su propia alma y mantener el convencimiento de que merece la pena perseverar en ella. Solo entonces se dará cuenta de que el conflicto está en él, de que el desacuerdo y la tribulación son sus riquezas y que no ha de malgastarlas atacando a otros; y eso, si el destino le cobra una deuda en forma de culpa, es una deuda para sí mismo. Así reconocerá el valor de su psique, pues nadie puede contraer una deuda con algo que no es nada. Pero cuando pierde sus propios valores se convierte en un ladrón hambriento, en el lobo, el león y otros animales de rapiña que, para los alquimistas, simbolizaban los apetitos que se liberan sin control cuando las aguas negras del caos se han tragado al rey”.

El pensamiento junguiano representa desde la heterodoxia lo mismo que, salvando las distancias, el personalismo de Emmanuel Mounier para el intrincado panorama filosófico del siglo pasado. Parte de una premisa existencialista propia de la preguerra mundial, primero, y de la posguerra mundial, después, para a continuación hallar en esa hambre de sentido un motivo para indagar en los principios fundamentales de la existencia: “Todo en mí buscaba lo todavía desconocido, lo que podía otorgar un sentido a la banalidad de la vida”. Jung apostaba por integrar la sombra, asimilar el tabú y afrontar la depresión y el miedo; es decir, que su propuesta supone una invitación a afrontar el lado negativo y oscuro de la existencia como una parte connatural a ella que debe ser tenida en cuenta para alcanzar el Sí-Mismo como totalidad del Yo a modo de imagen recompuesta de Dios. Es en ese punto donde la conciliación alquímica de extremos, el “conflicto antagónico que abarca la totalidad de la naturaleza y del espíritu” o la reconciliación superadora de opuestos de su pensamiento alcanza su cota máxima: “El temor y la resistencia de que todo ser humano natural experimenta cuando debe sumergirse demasiado profundamente en sí mismo es, en el fondo, el miedo al viaje al Hades. Si lo que sintiera fuera solo resistencia, no sería tan malo. Pero de hecho, el sustrato psíquico, el reino oscuro de lo desconocido, ejerce una atracción fascinadora que amenaza con hacerse más poderosa cuanto más penetra en él. En el mito del héroe, ese estado se conoce como ser tragado por el vientre de la ballena o el dragón”.

Es en esa diatriba que Jung identifica en el arquetipo heroico y en su camino de superación (la salida del laberinto a través de ese hilo de Ariadna que compone la Verdad del autoconocimiento), es donde resplandece con más fuerza la labor alquímica que, a diferencia de lo ocurrido en la tradición filosófica y religiosa occidental, no encuentra en la represión, el estatismo o en el ocultamiento una defensa contra lo oscuro sino que pretende integrar esa dimensión del Ser dentro de la psique de cada hombre en concreto y en la totalidad de la imaginación humana en general.

En la obra de Jung hubo otras influencias decisivas además de la ya citada en torno a Joachim de Fiore: la mística del Maestro Eckhart o de Angelus Silesius, la unión de nociones orientales y occidentales en la filosofía de Schopenhauer y sobre todo la coincidentia oppositorum (conciliación de opuestos) de Nicolaus Cusanus, más conocido como Nicolás de Cusa. Priman, por supuesto, las referencias germanas dado que no en vano Jung era un pensador solipsista en la mejor tradición romántica que Hölderlin supo sintetizar como nadie en su poema Hyperion: “Qué me importa a mí el naufragio del mundo, lo único que me interesa es mi bendita isla”. La filosofía de Jung trata de remontar la genealogía de la complicación para proceder a una explicación de dicha desvinculación que permita superar los opuestos para tratar de restañar, a cambio, la unidad arrebatada de la que necesariamente nace dicha dicotomía.

La influencia decisiva sobre Jung es, sin duda, la recibida de Jakob Böhme, quien trataba de religar lo finito con la totalidad a partir de la potencia abarcadora del mito y del símbolo. Para ello se hace necesario, en palabras de Böhme, acabar con el yo a través de la negación autoimpuesta del ego: “Tu voluntad tapona tu oído, te introduce en un abismo y te cubre con la sombra de aquello que quieres, de tal modo que no puedes elevarte hasta las cosas sobrenaturales y suprasensuales”. Para Böhme, la vida consiste en una pelea constante entre Amor y Odio: el Amor solo puede existir donde ha muerto el Ego, del que inevitablemente nace el Odio. En esa lucha contra uno mismo, encarnada en la lucha del héroe con el dragón y sus múltiples cabezas a modo de distintas manifestaciones de nuestra perversión moral y espiritual, destaca sobre todo lo demoníaco encarnado en la soberbia del Viejo Adán que se niega a servir y, por lo tanto, es expulsado del Paraíso, el egoísmo el que expulsó al hombre de la unión mística con la totalidad y la vuelta a ese estadio previo sólo puede pasar por la renuncia al ego, a lo que se opone la figura del Nuevo Adán, el Hijo de la Virgen, que es Cristo, quien como Job se enfrenta al Leviatán y lo vence, señalando cual es el camino de la salvación, que a su vez espeja con el Cristo interior y el camino de autoconocimiento que nos conduce a la iluminación.

En el prólogo de su libro autobiográfico, el citado Recuerdos, Sueños, Pensamientos, Jung escribe en unas páginas inolvidables que ya figuran en la antología de los mayores escritos humanos: “Al lado de los acontecimientos internos los demás recuerdos (viajes, personas y ambiente) se esfuman. La historia de la época la han vivido y escrito muchos: mejor leerles a ellos o escuchar cuando alguien la cuenta. El recuerdo de los factores externos de mi vida ha desaparecido o se ha difuminado en su mayor parte. Sin embargo, los encuentros con la otra realidad, el choque con el inconsciente, han marcado mi memoria de modo indeleble. En este aspecto hubo siempre plenitud y riqueza, y todo lo demás quedó eclipsado”.

Carl Gustav Jung fue un filósofo en la línea platónica de quienes comprenden que nuestra realidad mundana sólo es el reflejo pervertido de una unidad divina a la que podemos volver a través de la Verdad, obtenida a través del Amor y del Conocimiento. Penetrando, por medio de los símbolos, mitos y sueños, en aquello que es eterno e inmutable, si bien se manifiesta en cada caso bajo una apariencia distinta, podemos religar la forma con lo inmutable, la psique con el sustrato colectivo que domina nuestro subconsciente. Estudiando el imaginario profundizamos en el autoconocimiento y ahondando en nuestra persona logramos desentrañar el misterio que la humanidad persigue desde la noche de los tiempos. Es la magia alquímica a caballo entre la contemplación y la acción aquella que mejor permite conciliar contrarios: la senda por la que el hombre logra trascender la materialidad de lo que es fugaz para elevarse hacia aquello que es eterno y que, por lo tanto, compone la esencia del absoluto cuya experiencia es del todo inefable.

Sin embargo, la tarea de Jung no está ni mucho menos acabada. Su obra no concluye ningún camino, sino que inicia nuevas sendas que se prestan a ser recorridas. A nuestro humilde modo de ver, habría que tratar de definir, superando el constreñimiento ínsito a los presupuestos cientificistas, a qué se refiere exactamente (o casi) Jung cuando habla de Dios, como en el caso de cualquier místico, y sería recomendable desglosar de manera prolija y erudita hasta qué punto las manifestaciones y testimonios de los sueños han variado a lo largo de la historia para continuar el trabajo incoado por Jung.

Su gran continuador hasta la fecha, Ioan Petru Culianu, estudió, en su corta vida, el nacimiento de nuestro moderno concepto de amor en el Renacimiento, un Eros neoplatónico y superador de dos concepciones menos profundas del mismo como son el Ágape y la Philia, donde la magia y la alquimia se convierten directamente en una técnica esencial para dominar la propia imaginación humana y, con ello, las posibilidades que cada hombre concibe y proyecta de sí mismo. El amor resplandece, entonces, en la renuncia más que en ningún otro acto, permitiendo que penetre lo Otro, la divinidad, para que finalmente encarne el amor divino que todo lo desborda. El amor, según los grandes autores renacentistas que Culianu recupera (Marsilio Ficino o Pico della Mirandola, entre otros) proviene de la totalidad de la que el Ser ha quedado desligada, y la religa por medio de la belleza, generando orden y recreando la propia creación de cuanto existe, para periclitar de una vez el caos que nos domina y volver así a sumirnos junto a la unidad divina de la que fuimos expulsados a consecuencia de nuestra soberbia connatural.

Como se ve, la estela dejada por Jung sólo acaba de ser recorrida. En su obra encontramos múltiples hilos desde los que desmadejar el camino que por el Conocimiento nos lleva hacia la Verdad, permitiéndonos, con ello, abandonar el laberinto en el que se ha convertido nuestra realidad mundana. Dejemos, en ese sentido, que sea el propio Jung el que nos resuma unas pocas palabras su periplo a modo de misión vital: “Mi vida se resume y compendia en una obra y en un objetivo, a saber: adentrarme en el secreto de la personalidad”. Una tarea que, tras la muerte del genial autor suizo, se encuentra lejos de estar concluida: abierta, por lo tanto, a nuevas e igualmente luminosas aproximaciones.

Autor

Últimas entradas

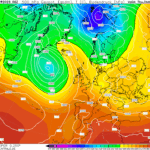

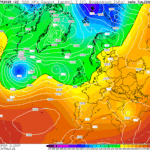

El Tiempo24/04/2025Previsión viernes, 25 de abril de 2025. Por Miriam Herraiz

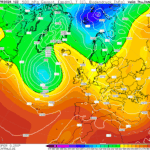

El Tiempo24/04/2025Previsión viernes, 25 de abril de 2025. Por Miriam Herraiz Contenidos23/04/2025Previsión jueves, 24 de abril de 2025. Por Miriam Herraiz

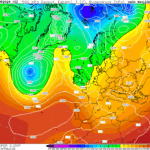

Contenidos23/04/2025Previsión jueves, 24 de abril de 2025. Por Miriam Herraiz El Tiempo22/04/2025Previsión miércoles, 23 de abril de 2025. Por Miriam Herraiz

El Tiempo22/04/2025Previsión miércoles, 23 de abril de 2025. Por Miriam Herraiz El Tiempo21/04/2025Previsión martes, 22 de abril de 2025. Por Miriam Herraiz

El Tiempo21/04/2025Previsión martes, 22 de abril de 2025. Por Miriam Herraiz